「昔、公文書を偽造してしまったけど今になって罪に問われることはあるのだろうか?」

「公文書偽造罪の時効が完成するまで何年待てばいい?」

「時効まで待つのは不安だから他にできることがあるならやっておきたい」

公文書偽造罪とは、公務所や公務員が作成する文書等を行使の目的で権限なく偽造することで成立する犯罪です。公文書は、私文書に比べて社会的信用度が高く、偽造による影響も大きいため、より重い罰則が科されています。

このような公文書偽造罪にも他の犯罪と同様に公訴時効がありますので、犯罪が終わったときから一定期間が経過すれば時効により罪に問われなくなります。ただし、公文書偽造罪は、他の犯罪とともに成立するケースも多いため、単純に一定期間が経過すればよいというわけではなく、他の犯罪との関係性にも気を配る必要があります。

本記事では、

| ・公文書偽造罪の時効期間 ・公文書偽造罪に関連する犯罪の時効期間 ・公文書偽造で時効待ちはリスク大!時効待ち以外にできること |

などについてわかりやすく解説します。

不安を抱えたまま過ごすよりも、正しい知識を得て、できる対応を早めに考えることが大切です。

ぜひ最後までご覧いただき、適切な対処法を確認してください。

目次

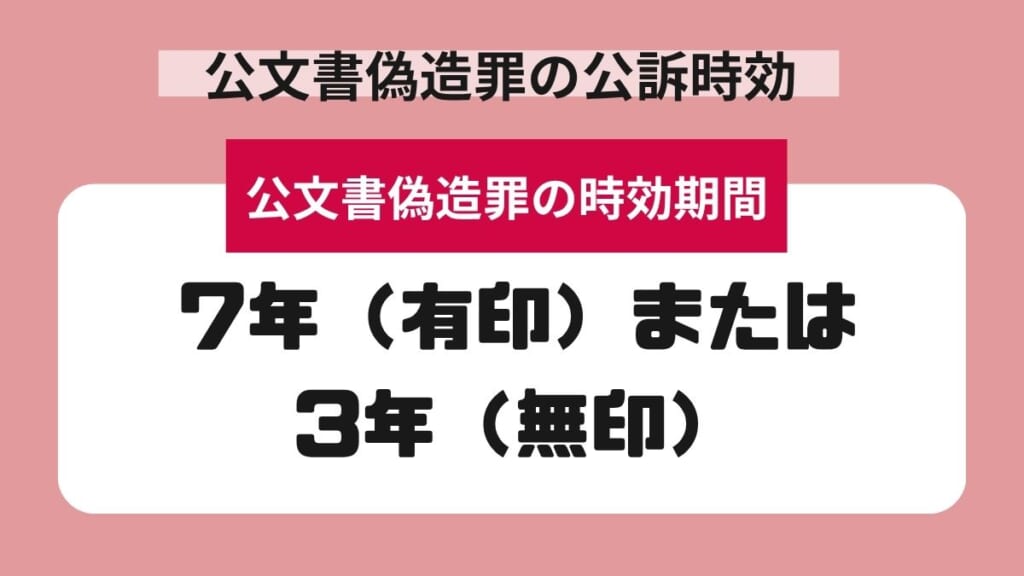

公文書偽造罪の公訴時効は7年(有印)または3年(無印)

公文書偽造罪とは、公務所や公務員が作成する文書等を行使の目的で権限なく偽造することで成立する犯罪です。公文書偽造罪の対象となる「公文書」には、住民票、運転免許証、保険証、戸籍謄本などがあり、日常生活にも深く関わる文書であることがわかります。

このような公文書偽造罪には公訴時効が存在します。

公訴時効とは、犯罪行為が行われてから一定の期間が経過すると、検察官が起訴できなくなる制度です。公文書偽造罪の公訴時効は、次のように公文書の種類によって異なります。

・有印公文書偽造罪:7年

・無印公文書偽造罪:3年

ここでいう「有印」とは、文書に「署名」または「印章」が存在することをいいます。署名や印章がある公文書の方が文書としての信用性が高いため、有印公文書偽造罪の方が法定刑が重く、時効期間も長くなっています。

なお、時効期間は原則として「犯罪行為が終了したとき」から起算されます。公文書偽造罪の場合、偽造が完了した時点がその起算点となります。

公文書偽造罪に関連する犯罪の時効期間

| 罪名 | 時効期間 | 概要 |

|---|---|---|

| 詔書偽造罪 | 15年 | 天皇・皇室関連文書(詔書など)の偽造。法定刑が重く、時効も長い。 |

| 虚偽公文書作成罪 | 7年(有印)、3年(無印) | 公務員が職権で虚偽の公文書を作成。偽造ではなく「虚偽内容」の作成がポイント。 |

| 公正証書原本不実記載罪 | 5年 | 虚偽申告により公正証書に不実の記載をさせた場合に成立。不動産や養育費契約などで問題に。 |

| 偽造公文書行使罪 | 7年(有印)、3年(無印) | 偽造された公文書を使用した場合に成立。使用日が時効の起算点。 |

| 虚偽診断書作成罪 | 3年 | 医師が偽った内容で診断書を作成した場合に成立。診断書が使用されれば行使罪へ発展する可能性も。 |

公文書偽造罪に類似・関連する犯罪には、以下のようなものがあります。犯罪ごとに時効期間が異なりますので、公文書偽造罪の時効期間とともにしっかりと押さえておきましょう。

詔書偽造罪|15年

詔書偽造罪とは、天皇または皇室に関する文書(詔書等)を偽造する犯罪です。

詔書偽造罪の法定刑は、1年以上の有期懲役(拘禁刑)と非常に重く、それに伴い公訴時効期間も15年と非常に長い期間となっています。

| ※「拘禁刑(こうきんけい)」とは、従来の刑罰である懲役と禁錮を一本化した刑罰です。改正刑法に基づき、2025年6月1日から、懲役と禁錮は拘禁刑に一本化されました。 |

虚偽公文書作成罪|7年(有印)・3年(無印)

虚偽公文書作成罪とは、公務員が職権を濫用して虚偽の公文書を作成する犯罪です。

虚偽公文書作成罪は、公文書偽造罪と同様に、有印・無印で法定刑が区別されており、それに応じて時効期間も異なります。

・有印虚偽公文書作成罪:7年

・無印虚偽公文書作成罪:3年

なお、公文書偽造罪との違いは、「公務員自身が作成したかどうか」にあります。

公正証書原本不実記載罪|5年

公正証書原本不実記載罪とは、公証人などの職務に従事する者に虚偽の申告をして、公正証書の原本に不実の記載をさせた場合に成立する犯罪です。

公正証書原本不実記載罪の法定刑は、5年以下の懲役(拘禁刑)または50万円以下の罰金と定められており、公訴時効期間は5年になります。

不動産取引や離婚に伴う養育費の取り決めなどで、実際と異なる記載を意図的にさせた場合に問題となります。

偽造公文書行使罪|7年(有印)・3年(無印)

偽造公文書行使罪は、偽造された公文書を真正なものとして使用する犯罪です。公文書の偽造に関与していなくても、使用したこと自体で罪に問われます。

偽造公文書行使罪の時効期間は、公文書偽造罪と同様に有印・無印の区別に応じて以下のようになっています。

・偽造有印公文書行使罪:7年

・偽造無印公文書行使罪:3年

重要なポイントは、行使した日が時効の起算点となるため、たとえ偽造行為から長い時間が経っていても、使用したのが最近であれば罪に問われる可能性があるという点です。

虚偽診断書作成罪|3年

虚偽診断書作成罪とは、医師が診断内容を偽って虚偽の診断書を作成した場合に成立する犯罪です。

虚偽診断書作成罪の法定刑は、3年以下の懲役(拘禁刑)または30万円以下の罰金と定められており、公訴時効期間は3年になります。

この診断書が役所などで使用されれば、行使罪にも発展する可能性があります。

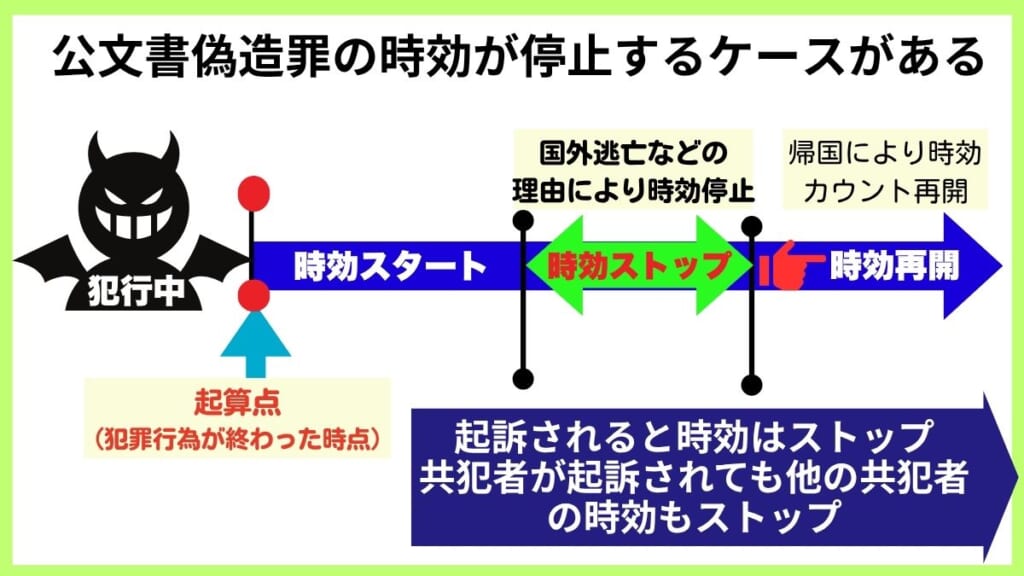

公文書偽造罪の時効が停止するケースがある

公訴時効は、原則として犯罪行為の終了時点からカウントされますが、一定の場合には時効の進行が停止することがあります。

犯人が国外逃亡している場合

被疑者が国外にいるときは、原則として公訴時効は進行しません。これは、捜査機関が物理的に起訴を行うことができない状況であるため、時効のカウントを一時的に止めるという法律上の扱いがなされるためです。

たとえば、公文書偽造を行った人物が海外に逃亡したような場合には、日本に戻ってくるまでの間、時効は進まないことになります。

起訴された場合

検察により起訴がなされると、その時点で時効のカウントは停止されます。

つまり、起訴によって時効の進行は止まり、その後に裁判が長期化したとしても、時効が成立することはありません。

さらに、共犯者が複数いる場合には、そのうちの一人に対して起訴がなされると、他の共犯者にも同様に時効の停止効果が及びます。

公文書偽造罪の時効はいつ?他の犯罪との関係に注意が必要

公文書偽造罪自体は、3年または7年で時効になりますが、注意しなければならないのは他の関連犯罪の時効です。公文書偽造罪は、偽造公文書行使罪とセットで成立するケースが多く、両罪は時効の起算点が異なるため、公文書偽造罪が時効になっていても、偽造公文書行使罪が時効になっていないというケースも少なくありません。

たとえば、7年前に免許証を偽造し、財布に入れて持ち歩いていたところ、最近になって身分証明書の提示を求められたため、偽造した免許証を提示したという事案があったとします。この事案では、公文書偽造罪の時効は成立していますが、行使罪の時効は未成立ですので、偽造公文書行使罪で処罰される可能性があります。

このように、偽造行為そのものは時効でも、その後の行使によって新たに犯罪が成立するため、依然として処罰のリスクが残ります。

さらに、虚偽公文書作成罪や不実記載罪など、文書の種類や手続きの流れによって別の犯罪が成立していることもあり得ます。自分が関与した行為を正確に把握することが大切です。

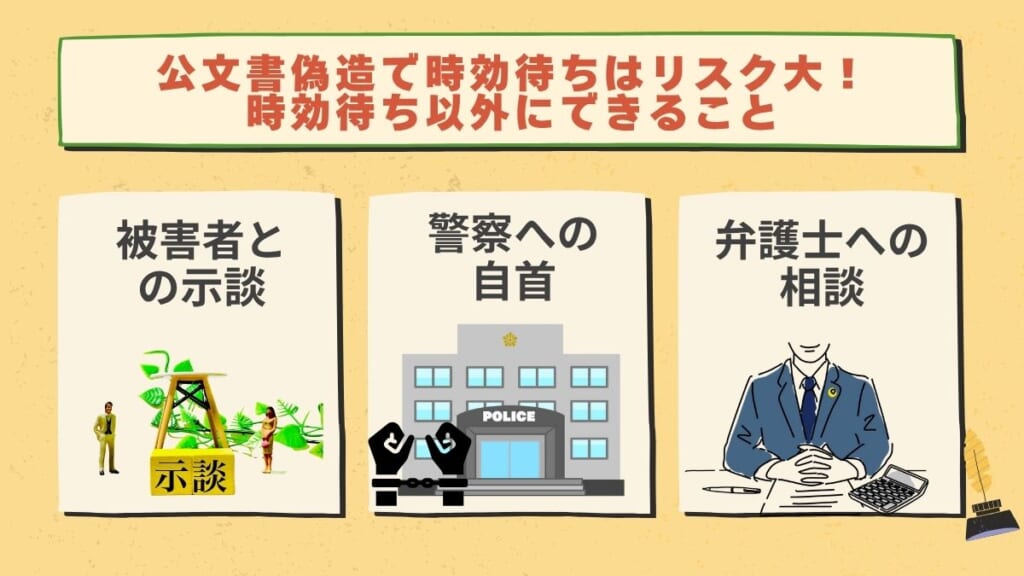

公文書偽造で時効待ちはリスク大!時効待ち以外にできること

公文書偽造罪は、時効成立により罪に問われることがなくなりますが、それには長期間逮捕されるかもしれない不安な状況で生活しなければなりません。また、時効直前で逮捕・起訴される可能性もあるため、「時効まで逃げ切る」という消極的な姿勢はリスクの高い選択肢であるといえます。そのため、時効待ちではなく以下のような積極的な行動を検討すべきです。

被害者との示談

被害者が存在する犯罪であれば、被害者と示談をすることで不起訴処分や刑の軽減を目指すことが可能です。

しかし、公文書偽造罪は、社会全体の信用を害する犯罪ですので、直接的な被害者が存在しない犯罪類型になります。そのため、公文書偽造罪が単体で成立するような事案では、示談による減刑を目指すのは難しいでしょう。

しかし、偽造した公文書を提示して第三者に損害を与えたような事案では、被害者と示談をすることが可能ですので、早期に示談を成立させることで不起訴処分などの有利な処分を獲得できる可能性が高くなるでしょう。

自首

自分の意思で警察署を訪れ、犯罪行為について申し出る「自首」は、刑事事件において量刑の軽減が期待できる手段の一つとされています。特に、警察や検察といった捜査機関がまだ事件の存在に気づいていない段階での自首であれば、逮捕を回避できる可能性も考えられます。

もっとも、自首したからといって、必ずしも身柄拘束を免れるとは限りません。事件の内容が悪質であったり、証拠隠滅のリスクなどがあると判断されれば、捜査機関が逮捕に踏み切るケースも十分にあり得ます。

このような事情から、自首を選択するかどうかについては、まずは弁護士と相談のうえ、具体的な状況に応じて慎重に判断することが重要です。

弁護士に相談

過去に公文書偽造罪を犯したことがある方は、そのまま放置するのではなく弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に相談することで時効成立の可能性や時効待ち以外にできることを法的観点からアドバイスしてくれますので、今後とるべき行動が明確になります。時効完成まであと少しという場合は、時効待ちも選択肢の一つになりますが、そうでないなら逮捕・起訴のリスクを少しでも減らすための行動をとるべきです。それには、刑事事件に強い弁護士によるアドバイスやサポートが不可欠となりますので、早めに弁護士に相談するようにしましょう。

公文書偽造罪を犯したときは時効待ちではなくグラディアトル法律事務所に相談を

公文書偽造は、私文書偽造罪よりも重い刑罰が定められており、公訴時効期間も長くなっていますので、成立するかどうかわからない時効を待ち続けるのは非常にリスクの高い行動といえます。また、時効の考え方には複雑な要素が多く、自己判断で「もう大丈夫」と思い込んでしまうのは非常に危険です。

逮捕・起訴のリスクを少しでも減らしたいなら、時効待ちではなく刑事事件に強い弁護士に相談することが有効な手段となります。

グラディアトル法律事務所には、公文書偽造を含む数多くの刑事事件を取り扱ってきた弁護士が在籍しています。これまで培ってきた知識とノウハウを活かし、ご依頼者様の状況に合わせた最適な弁護活動を行うことが可能です。

公文書偽造に関与してしまい、今後どう対応すればよいのか迷っている方は、迷わずご相談ください。グラディアトル法律事務所は、365日・24時間体制で相談を受け付けています。あなたの不安に寄り添い、最も適した対応方針をご提案いたします。

まとめ

公文書偽造罪の公訴時効は、文書の種類によって異なり、有印公文書偽造であれば7年、無印であれば3年と定められています。ただし、関連犯罪には異なる時効期間が設けられているほか、国外逃亡や起訴などによって時効が停止するケースもあるため、単純に「何年経過したか」だけで判断するのは危険です。

また、たとえ偽造行為が過去のものであっても、その文書を使用すれば、別の犯罪として新たに処罰対象となる可能性もあります。

このように公文書偽造罪の時効の判断には複雑な要素が絡みますので、過去の公文書偽造で不安を感じている方は、グラディアトル法律事務所までお気軽にご相談ください。