「他人の名義を使って勝手に書類を作ると罪に問われる?」

「私文書偽造罪が成立する具体的なケースを知りたい」

「私文書偽造罪で逮捕されるとどうなるの?」

賃貸借契約書、売買契約書、履歴書などの文書は、仕事や日常生活において欠かせない重要な役割を果たしています。このような文書は権利義務や一定の事実関係を証明するものとして信用されているものですので、そのような文書が偽造されてしまうと文書に対する信用性が著しく低下してしまいます。

そこで、刑法では「私文書偽造罪」という罪を設けて、文書に対する社会的な信用を保護しているのです。もっとも、「私文書」にはどのようなものが含まれるのか、「偽造」とはどのような行為を指すのかが判然としない方も多いため、私文書偽造罪を犯さないようにするためにも成立要件などをしっかりと押さえておくことが大切です。

本記事では、

| ・私文書偽造罪の成立要件 ・私文書偽造罪が成立する具体的なケース ・私文書偽造罪と関連するその他の犯罪 |

などについて詳しく解説します。

私文書偽造罪に関する基本的な内容をわかりやすく紹介していますので、ぜひ最後までお読みください。

目次

私文書偽造罪とは?

私文書偽造罪とは、他人名義の私文書を偽造することにより成立する犯罪です。

賃貸借契約書、売買契約書、履歴書などの私文書は、権利義務や一定の事実関係を証明するものとして機能していますので、勝手に書き換えられてしまうと文書の信用性が失われてしまいます。そこで、私的な文書であっても、社会的信用や権利関係に影響を与えるものについては、偽造を処罰の対象としているのです。

たとえば、他人になりすまして契約書や履歴書を作成した場合、その文書が行使されていなくても、「作成行為」自体が犯罪とされます。さらに、偽造した文書を実際に使用した場合は「偽造私文書行使罪」に問わる可能性があります。

このように、私文書偽造罪は日常生活に深く関わっていますので、正しい知識を持っておくことが重要です。

私文書偽造罪の罰則

私文書偽造罪の罰則は、他人の署名・押印がある文書であるかどうかによって法定刑が変わってきます。これは、他人の署名・押印がある文書の方が文書としての信用性が高いため、そのような文書を偽造する行為を重く処罰するためです。

他人の署名や押印がある私文書を偽造した場合、有印私文書偽造罪が成立し、3月以上5年以下の懲役(拘禁刑)が科されます。

他方、他人の署名や押印がない私文書を偽造した場合、無印私文書偽造罪が成立し、1年以下の懲役(拘禁刑)または10万円以下の罰金が科されます。

| ※「拘禁刑(こうきんけい)」とは、従来の刑罰である懲役と禁錮を一本化した刑罰です。改正刑法に基づき、2025年6月1日から、懲役と禁錮は拘禁刑に一本化されました。 |

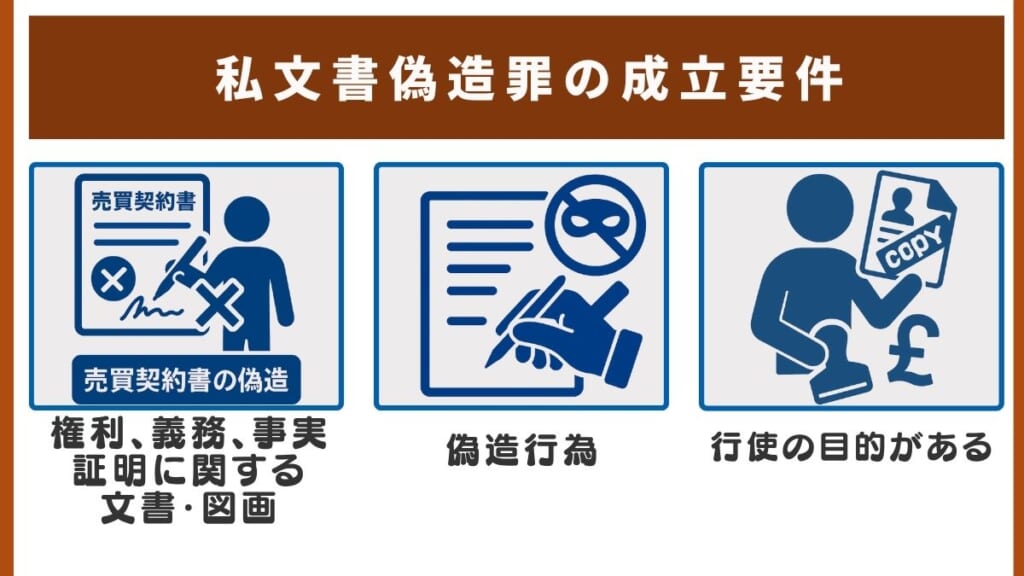

私文書偽造罪の成立要件

私文書偽造罪が成立するには、以下の3つの要件がすべて満たされている必要があります。

権利、義務、事実証明に関する文書・図画であること

私文書偽造罪は、「私文書」を偽造した場合に成立します。

「私文書」とは、権利、義務、事実証明に関する文書・図画を指します。たとえば、以下のような文書が私文書に該当します。

| ・売買契約書 ・賃貸借契約書 ・預金払戻請求書 ・借用書 ・履歴書 ・資格証明書 ・美術品の鑑定書 ・入学試験の解答用紙 ・郵便局の転居届 |

私文書偽造罪は、文書の社会的信用の保護を目的としていますので、対象となる文書は、社会生活上の重要な事項を証明するものに限定されます。つまり、単なるメモや個人的な日記などは私文書の偽造罪の対象にはあたりません。

偽造行為があること

「偽造」とは、他人の名義を使って、名義人の意思に基づかない文書を作成することをいいます。ここで重要なのは、作成権限のない人が他人名義の文書を作成するという点です。

たとえば、本人の承諾なく署名を代筆したり、印鑑を勝手に押したりする行為が典型例です。

行使の目的があること

私文書偽造罪が成立するには、偽造した文書を使う意図(行使の目的)があることが必要です。

私文書を偽造した時点で行使の目的があるとされ、後に実際に偽造された私文書が行使されたかどうかは問われません。

私文書偽造罪には「有印」と「無印」の2種類がある

私文書偽造罪には、文書に署名・押印があるかどうかによって「有印私文書偽造罪」と「無印私文書偽造罪」に分けられます。

| 有印私文書偽造罪 | 無印私文書偽造罪 | |

|---|---|---|

| 根拠条文 | 刑法159条1項 | 刑法159条2項 |

| 対象となる文書 | 署名・押印がある文書 | 署名・押印がない文書 |

| 罰則 | 3月以上5年以下の懲役(拘禁刑) | 1年以下の懲役(拘禁刑)または10万円以下の罰金 |

他人の署名・押印がある文書の方が文書としての信用性が高いとされているため、そのような文書を偽造する「有印私文書偽造罪」の方が重く処罰されます。

私文書偽造罪が成立する具体的なケース

以下では、私文書偽造罪が成立する具体的なケースを紹介します。

履歴書に偽名を記載した

履歴書は、作成者が自らの経歴や情報を他者に提示する目的で作成される文書です。

そのため、実在しない名前を使った場合、履歴書に記載された人物と実際の作成者は別人であると評価されます。このように、名義と作成者の人格が一致していない状況は、名義人と作成者の同一性の齟齬を生じさせたものとされ、私文書偽造罪が成立します。

虚偽の卒業証明書や資格証明書を作成した

就職活動などで自分を有能に見せようとする目的から、私立大学の卒業証明書や民間資格の認定証などを偽って作成する行為は、私文書偽造罪に該当します。

これらの文書は、大学や団体といった第三者が正式に発行するものであり、その名前や印章・署名を許可なく使うことは、名義人の同一性に齟齬を生じさせることになるからです。

勝手に売買契約書を作成して不動産の所有権移転登記をした

不動産売買契約書は、売買による所有権の移転が生じたことを証明する重要な文書になります。売主の同意なく勝手に契約書に署名・押印する行為は、文書の名義と作成者の人格が一致していない状況が生じますので、私文書偽造罪が成立します。

同時に起訴されることが多い?私文書偽造罪と詐欺罪との関係

私文書偽造罪は、文書を偽造するのが最終的な目的ではなく、偽造した文書を使って他人を騙して財産的利益を得るために行われます。

このようなケースでは、私文書偽造罪に加えて、詐欺罪が成立しますので、私文書偽造罪と詐欺罪は、同時に起訴されるケースが多いです。詐欺罪の法定刑は、10年以下の懲役(拘禁刑)と定められていますので、単純な私文書偽造罪の事案に比べて厳しい処罰が下される可能性が高いでしょう。

私文書偽造罪と関連するその他の犯罪

私文書偽造罪と関連する犯罪として、以下のような犯罪があります。これらも一緒に理解しておきましょう。

| 罪名 | ポイント | 刑罰 |

|---|---|---|

| 偽造有印私文書行使等罪 | 偽造した署名・押印あり私文書を使用 | 懲役3月〜5年 |

| 偽造無印私文書行使等罪 | 偽造した署名・押印なし私文書を使用 | 懲役1年以下 or 罰金10万円以下 |

| 私文書変造罪 | 文書の重要でない部分を無権限で改ざん | 私文書偽造罪と同じ(有印5年/無印1年・罰金) |

| 有印公文書偽造罪 | 運転免許証やパスポート等を権限なく作成 | 懲役1〜10年 |

| 無印公文書偽造罪 | 署名・押印のない公文書を権限なく作成 | 懲役3年以下 or 罰金20万円以下 |

偽造私文書行使等罪

偽造した私文書を行使すると、偽造私文書行使等罪が成立します。

偽造私文書行使等罪の法定刑は、私文書偽造罪と同様に有印と無印で区別されています。

| ・偽造有印私文書行使等罪……3月以上5年以下の懲役(拘禁刑) ・偽造無印私文書行使等罪……1年以下の懲役(拘禁刑)または10万円以下の罰金 |

私文書偽造罪と偽造私文書行使等罪は、手段と目的の関係にありますので法律上は「牽連犯」として扱われ、もっとも重い刑によって処罰されます。

私文書変造罪

私文書変造罪とは、作成権限のない人が文書の重要ではない部分に変更を加えた場合に成立する犯罪です。「偽造」と「変造」は、文書の重要部分に対する変更であるかどうかによって区別されます。

たとえば、借用書の借主部分に変更を加えた場合には「偽造」となりますが、金額欄や返済期日に変更を加えた場合は「変造」にあたります。

なお、私文書変造罪の法定刑は、私文書偽造罪の法定刑と同一です。

公文書偽造罪

公文書偽造罪とは、公務員または公務所が作成する文書または図画を、行使の目的で権限なく作成する行為をいいます。

私文書偽造罪と公文書偽造罪は、文書が「私文書」であるか「公文書」であるかによって区別されます。公文書に該当するものとしては、以下のようなものが挙げられます。

| ・運転免許証 ・パスポート ・マイナンバーカード ・保険証 ・印鑑登録証明書 ・戸籍謄本 ・住民票 |

なお、公文書偽造罪の刑罰も有印と無印に区別され、以下のように異なります。

| ・有印公文書偽造罪……1年以上10年以下の懲役(拘禁刑) ・無印公文書偽造罪……3年以下の懲役または20万円以下の罰金 |

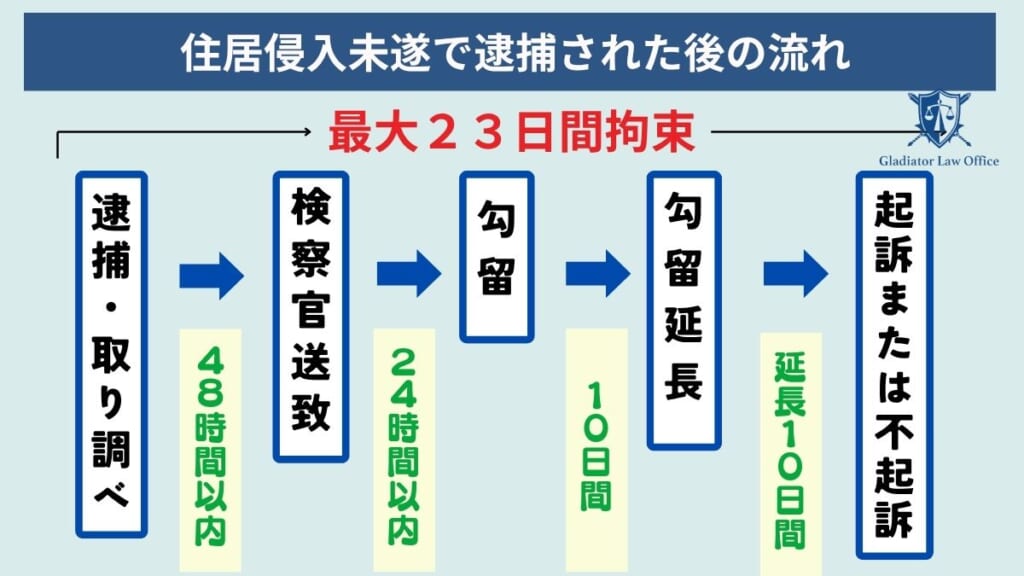

私文書偽造罪で逮捕された後の流れ

私文書偽造罪で逮捕されると以下のような流れで刑事手続きが進みます。

逮捕・取り調べ

私文書偽造罪で逮捕されると、警察署に連行され警察官による取り調べを受けます。

私文書偽造罪は、詐欺罪とセットになることが多いため、詐欺事件の捜査の中で私文書偽造罪についても追及されることになります。私文書偽造罪や詐欺罪は、被疑者の認識が犯罪立証の重要な要素となりますので、不用意な供述をしないよう慎重に対応することが重要です。

検察官送致

被疑者の身柄は、逮捕から48時間以内検察官に送致されます。検察官は、被疑者の取り調べや捜査資料をもとに、身柄拘束を継続するかどうかを検討します。

検察官は、身柄拘束の必要があると判断すると逮捕から72時間以内かつ送致から24時間以内に裁判官に対して勾留請求を行います。

勾留・勾留延長

裁判官が勾留を認めた場合、原則として10日間、必要に応じてさらに10日間(最長20日間)勾留される可能性があります。

逮捕から合計すると身柄拘束期間は、最長で23日間にも及びますので、被疑者本人の負担は非常に大きなものとなります。

起訴または不起訴の決定

勾留期間内に、検察官が起訴するか不起訴にするかを決定します。

起訴されると前科がつく可能性が高いため、被害者との示談交渉など弁護活動が極めて重要となります。

私文書偽造罪の弁護はグラディアトル法律事務所にお任せを

私文書偽造罪は、一見軽微に見えても、詐欺罪などと組み合わさることで重大な刑事責任を問われることがあります。少しでも処分を軽くするには、刑事事件に強い弁護士による早期の対応が重要なポイントになりますので、私文書偽造罪を犯してしまったときは、すぐに弁護士に相談するようにしましょう。

グラディアトル法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が在籍し、私文書偽造事件に関する豊富な弁護経験を有しています。豊富な経験や実績にもとづいて有利な処分を獲得するポイントを熟知していますので、逮捕直後からの身柄解放に向けた対応、取り調べ時のアドバイス、被害者との示談交渉、早期釈放に向けた活動、執行猶予の獲得に向けたサポートなどを迅速かつ的確に行うことが可能です。

24時間365日相談を受け付けておりますので、私文書偽造事件に関与してしまったという方はすぐにグラディアトル法律事務所までご相談ください。

まとめ

私文書偽造罪は、他人の名義を用いて文書を偽造する行為に対して科される犯罪であり、偽造しただけでも処罰の対象となります。実際に行使した場合や、詐欺と組み合わさる場合には、さらに重い刑罰が科される可能性もあります。

万が一逮捕された場合は、速やかに弁護士に相談し、適切な弁護活動を受けることが重要ですので、その際は実績と経験豊富なグラディアトル法律事務所までご相談ください。