「無免許運転で3回目の検挙…実刑になってしまうのだろうか」

「実刑だけでも回避する方法はないのか」

犯罪行為は、繰り返すたびに刑罰が重くなる傾向にあります。

無免許運転に関しても、1回目より2回目、2回目より3回目のほうが厳しい処罰を受けやすく、状況次第では実刑になる可能性もあります。

そのため、3回目の無免許運転で検挙された場合は、弁護士とも相談しながら、実刑回避に向けた対処を迅速に講じることが重要です。

本記事では、無免許運転の3回目で実刑になる可能性や実刑になりやすいケース、実刑を回避する方法などを解説します。

今後の動向に不安を感じている方は、ぜひ本記事を参考にしてみてください。

目次

無免許運転の3回目は実刑になる?

まずはじめに、無免許運転の3回目で実刑になる可能性を解説します。

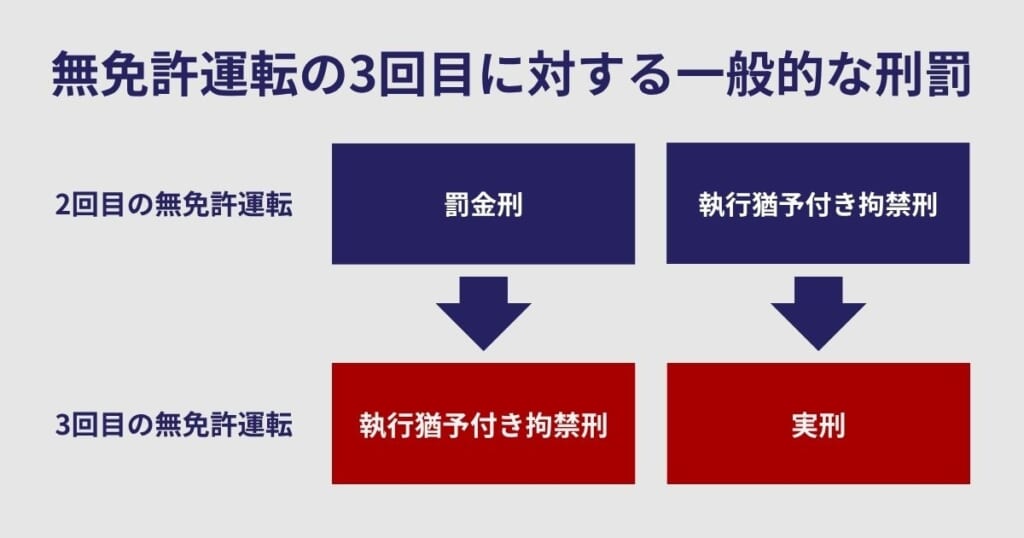

2回目が罰金刑だった場合|執行猶予付き拘禁刑の可能性が高い

2回目の無免許運転が罰金刑だった場合、3回目は執行猶予付きの拘禁刑になる可能性が高いです。

過去に罰金刑を受けたにも関わらず無免許運転を繰り返していると、反省・更生の意思がないものとみなされます。

その結果、罰金刑よりも厳しい処分である拘禁刑に処されてしまうのです。

ただし、いきなり実刑になる可能性は低く、6か月の拘禁刑に3年程度の執行猶予が付くケースが一般的といえます。

2回目が執行猶予付き拘禁刑だった場合|実刑の可能性が高い

2回目の無免許運転で執行猶予付き拘禁刑となっていた場合、3回目では実刑になる可能性が高くなります。

たとえば、1回目に略式起訴で罰金刑、2回目に正式裁判で執行猶予付き拘禁刑となっているパターンです。

3回目になると、情状酌量の余地もほとんどなくなってしまうので、実刑を免れるのは難しいでしょう。

もちろん、最終的な判断は裁判官に委ねられているため、必ずしも実刑が確定しているわけではありません。

しかし、刑務所に入る可能性が非常に高いことを踏まえたうえで、今後の対応を検討する必要があります。

無免許運転の3回目で実刑になりやすいケース

次に、無免許運転の3回目で実刑になりやすいケースを解説します。

無免許運転での執行猶予期間中に再犯した場合

無免許運転での執行猶予期間中に再犯した場合は、実刑判決を受ける可能性が高いといえます。

執行猶予期間中に再犯するということは、自身の過ちを十分に反省していないということです。

更生の可能性が低いと判断されるため、再び執行猶予がつけられることは基本的にありません。

まずは前回分の執行猶予が取り消され、猶予されていた刑罰と3回目の無免許運転に対する刑罰が合算されて適用されます。

服役後に短期間で再犯に及んだ場合

無免許運転での服役後、短期間で再犯に及んだ場合も、実刑判決を受ける可能性が高くなります。

特に刑期を終えてから5年以内に判決を言い渡される場合は、原則として執行猶予がつきません。

| (刑の全部の執行猶予)第二十五条 次に掲げる者が三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。 一 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者 二 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者 |

(引用:刑法 | e-Gov 法令検索)

服役後5年以内に3回目の無免許運転で検挙された場合、正式起訴されるとほぼ確実に実刑判決を受けます。

とはいえ起訴自体を回避するのは難しいので、略式起訴による罰金刑を狙っていくのが基本的な対応方針となるでしょう。

人身事故を起こした場合

無免許運転で人身事故を起こした場合も、実刑判決が下されやすいです。

無免許運転による事故で人を負傷させた場合は、無免許過失運転致傷罪や無免許危険運転致死傷罪が適用されるためです。

| 無免許過失運転致死傷罪 | 無免許危険運転致死傷罪 | |

| 構成要件 | 無免許で過失により人を死傷させる | 無免許で著しく危険な運転により人を死傷させる |

| 具体例 | わき見運転や信号無視など | 酒酔い運転や極端な速度超過など |

| 刑罰 | 10年以下の拘禁刑 | 致傷:15年以下の拘禁刑 致死:1年以上20年以下の拘禁刑 |

交通事故をともなうことで、単なる無免許運転よりも刑罰が格段に重くなります。

無免許過失運転致死傷罪と無免許危険運転致死傷罪はいずれも罰金刑の規定がなく、起訴された時点で拘禁刑がほぼ確定してしまいます。

被害が軽微である場合には執行猶予がつく可能性もありますが、3回目の無免許運転による事故となると、実刑を回避するのは難しいといえるでしょう。

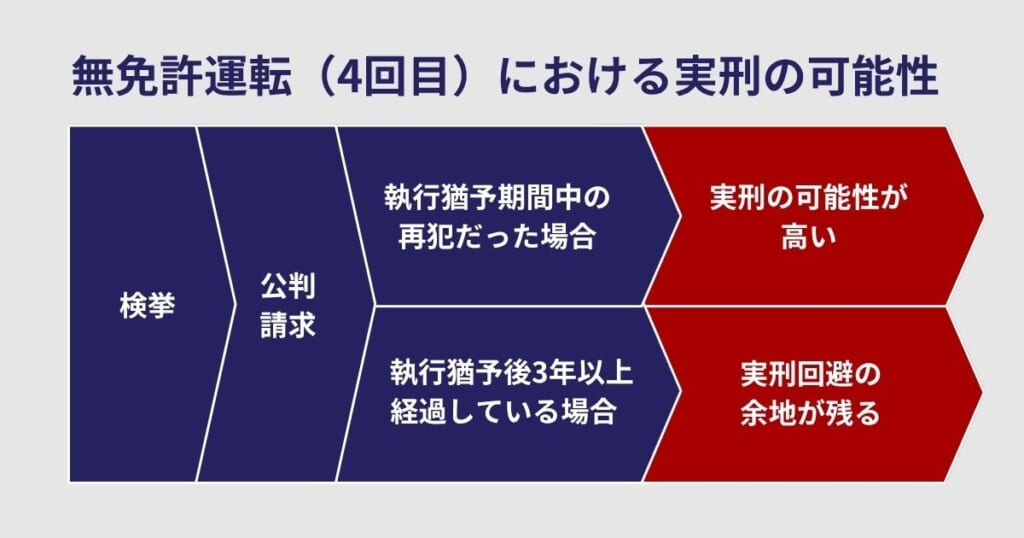

無免許運転の4回目は原則として実刑判決が下される

無免許運転の4回目に対しては、原則として実刑判決が下されます。

同種の犯罪を4回も繰り返したとなると、裁判官が厳しい対応をとるのも当然のことです。

罰金刑にとどまったり、執行猶予で更生の機会を与えられたりすることは基本的にありません。

ただし、前回の執行猶予期間が終了してから3年以上経過している場合などは、実刑回避の余地も残されています。

罰金刑や執行猶予付き判決にとどめられるよう、一刻も早く弁護士に相談し、しかるべき対策を講じるようにしてください。

無免許運転ではじめて実刑になる場合の刑期は4~6ヵ月が一般的

無免許運転ではじめて実刑判決を受ける場合、刑期は4~6ヵ月程度に設定されるケースが一般的です。

比較的短い刑期ではあるものの、刑務所での生活は肉体的にも精神的にも大きな負担になります。

また、数か月にわたって社会と隔離されることによる不利益も、決して無視できるものではありません。

仕事を失ったり、家族と離れることになったり、悲惨な末路をたどる人も数多くいます。

実刑判決は人生を狂わすことを念頭に置き、少しでも回避の可能性を高められるように行動していきましょう。

無免許運転で実刑を回避するためにできること

最後に、無免許運転で実刑を回避するためのポイントを3つ紹介します。

反省の態度を行動で示す

無免許運転で実刑を回避するためには、反省の態度を行動で示すことが重要です。

裁判官は判決を下すにあたって、反省の深さや更生の意思を重視しています。

言い訳ばかりしていたり、ふてくされた態度を取ったりしていると、裁判官の心証を悪くし、不利な判決につながってしまうのです。

一方で、反省文や運転を控える誓約書を提出するなど、反省の態度を行動で示していれば、その努力・姿勢を評価してもらえる可能性があります。

また、家族に鍵を管理してもらうなど、再犯防止に向けた環境整備も進めるのもよいでしょう。

身元引受人を探しておく

無免許運転での実刑を回避したいのであれば、身元引受人を探しておくようにしましょう。

身元引受人とは、被疑者・被告人の監督責任を負う人物のことです。

身元引受人がいれば、逃亡や証拠隠滅の可能性が低く、更生が期待できると判断されやすくなります。

その結果、執行猶予というかたちで更生の機会を与えてもらえることがあるのです。

なお、身元引受人は同居する家族・親族が適任とされています。

上司・恋人・友人なども身元引受人になることはできますが、監督能力を疑われる可能性があるので注意してください。

できるだけ早く弁護士に相談する

無免許運転の3回目で検挙された場合は、できるだけ早く弁護士に相談してください。

弁護士が早期に介入できれば、実刑回避に向けた弁護活動をスムーズに進められます。

具体的には、以下のようなサポートが期待できます。

- ・反省文や謝罪文の作成サポート

- ・裁判での振る舞い方に関するアドバイス

- ・再犯防止に向けた環境構築

- ・取調べ対応のアドバイス

- ・不当な取調べに対する抗議

- ・捜査機関に対する働きかけ

- ・家族や職場との連携

ただし、相談・依頼する弁護士は慎重に見極めなければなりません。

弁護士にはそれぞれ得意分野があるため、刑事事件の知識・経験がない人物を頼っても、効果的な弁護活動がおこなわれない可能性があります。

そのため、刑事事件を得意とし、十分な解決実績を有する弁護士に依頼することが大切です。

無免許運転で実刑になる前にグラディアトル法律事務所に相談を!

本記事のポイントは以下のとおりです。

- ・3回目の無免許運転は実刑の可能性がある

- ・はじめての実刑は拘禁刑6か月・執行猶予3年が一般的

- ・執行猶予中の再犯や服役後5年以内の再犯は実刑になりやすい

- ・無免許運転で人身事故を起こした場合も実刑になりやすい

- ・4回目以降の無免許運転は原則実刑となる

無免許運転による3回目の検挙では、実刑になる可能性が高いと考えられます。

実刑判決にともなう社会的な不利益は甚大であるため、少しでも回避の可能性を高めたいのであれば、今すぐ弁護士に相談してください。

グラディアトル法律事務所は刑事事件を得意としており、実践経験豊富な弁護士が24時間・365日体制で相談に応じています。

一刻を争う事件に関しては、即日中に弁護活動を開始することも可能です。

初回相談は無料、LINEでの相談にも対応しているので、まずはお気軽にご相談ください。