「危険運転致死傷罪で執行猶予はつく?」

「危険運転致死傷罪の実際の執行猶予率はどのくらい?」

「危険運転致死傷罪で執行猶予を獲得するポイントとは?」

危険運転致死傷罪は、飲酒運転や著しいスピード違反など、悪質な運転によって人を死傷させた場合に適用される非常に重い罪です。場合によっては10年以上の懲役刑(拘禁刑)が科されることもあり、「執行猶予がつく可能性はあるのか」と不安に感じている方も多いのではないでしょうか。

結論からいえば、危険運転致死傷罪であっても執行猶予が認められる可能性はゼロではありません。ただし、致死か致傷かによってその可能性は大きく異なり、執行猶予を得るにはいくつかの重要なポイントを押さえる必要があります。

本記事では、

| ・危険運転致死傷罪における執行猶予の基本的な仕組み ・危険運転致死傷罪の実際の執行猶予率 ・執行猶予を得るための4つの重要なポイント |

などについて詳しく解説します。

執行猶予を目指すために今できることを知りたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

目次

危険運転致死傷罪で執行猶予はつく?執行猶予の基本的な仕組み

執行猶予とは、有罪判決を受けたとしても、一定の期間刑の執行を猶予し、その間に問題を起こさなければ刑の執行が免除される制度です。実刑を回避できる可能性があるため、罪を犯した人にとっては、執行猶予がつくかどうかが重要なポイントとなります。

以下では、執行猶予がつく基本的な条件を説明します。

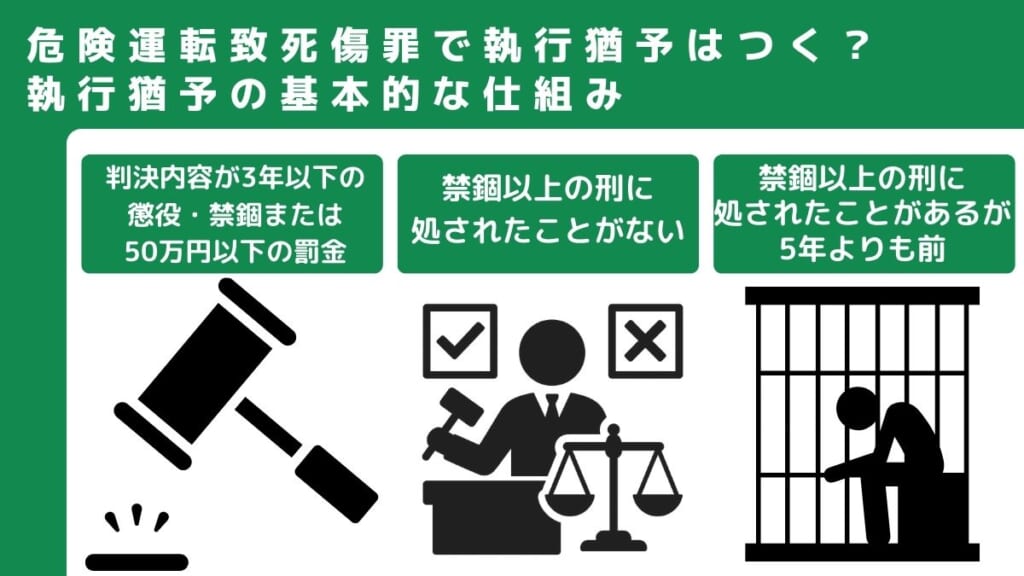

判決内容が3年以下の懲役・禁錮または50万円以下の罰金

執行猶予がつくのは、裁判で言い渡された刑が「3年以下の懲役・禁錮(拘禁刑)」または「50万円以下の罰金」である場合に限られます。したがって、危険運転致死傷罪で執行猶予を目指すためには、まず判決内容がこの条件を満たしていなければなりません。

なお、危険運転致死傷罪の法定刑は非常に重く、人を死亡させた場合は1年以上の有期懲役(拘禁刑)、人を負傷させた場合でも15年以下の懲役(拘禁刑)です。そのため、危険運転致死罪の方が執行猶予が認められにくい傾向があります。

禁錮以上の刑に処せられたことがない

執行猶予の条件として前科の有無も重要な要素です。

過去に懲役や禁錮など、禁錮以上の刑に処せられたことがある場合、原則として執行猶予は認められません。初犯であることが、執行猶予を得るための前提条件となることが多いのです。

禁錮以上の刑に処せられたことがあっても5年よりも前である

一方で、過去に禁錮以上の刑を受けたことがあっても、その刑の執行が終了または免除されてから5年以上が経過していれば、再び執行猶予がつく可能性があります。

ただし、再犯である場合には裁判所がそれを重く見て量刑を判断する傾向があり、実際には執行猶予がつく可能性はかなり低くなると考えられます。

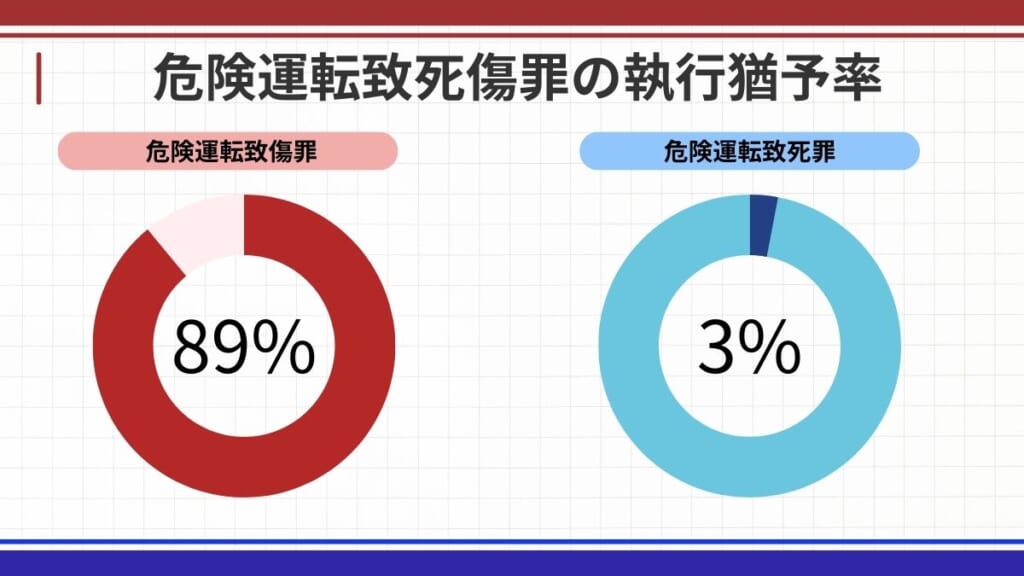

危険運転致死傷罪の執行猶予率|危険運転致傷罪89%、危険運転致死罪3%

危険運転致死傷罪で執行猶予がつく可能性があるとはいえ、実際にどの程度の割合で執行猶予が認められているのでしょうか。ここでは、令和6年版犯罪白書に掲載されている統計データをもとに、危険運転致死傷罪における執行猶予の実情を紹介します。

危険運転致傷罪の執行猶予率は約89%

まず、人を負傷させた場合の危険運転致傷罪について見てみましょう。犯罪白書によれば、令和5年に危険運転致傷罪で有罪判決を受けた件数は312件あり、そのうち278件に執行猶予がついています。割合にすると、約89%です。

これは比較的高い執行猶予率といえます。危険運転致傷罪の場合、被害者が死亡していないことから、反省の態度や示談の成立、初犯かどうかといった情状を考慮し、執行猶予が付きやすい傾向にあります。そのため、言い渡される刑が3年以下の懲役(拘禁刑)にとどまれば、執行猶予付き判決が下される可能性も十分にあるでしょう。

危険運転致死罪の執行猶予率は約3%にとどまる

一方で、人を死亡させた場合の危険運転致死罪については状況がまったく異なります。令和5年における危険運転致死罪の有罪判決は32件ですが、そのうち執行猶予付き判決はわずか1件、約3%にすぎません。

この数字からも明らかなように、人の命を奪う結果となった場合には、執行猶予が認められる可能性は非常に低いのが現実です。危険運転致死罪は、飲酒運転や無謀な運転など、被害者の命を奪う重大な結果を招いており、社会的影響も大きいため、裁判所も厳格に処罰する傾向があります。

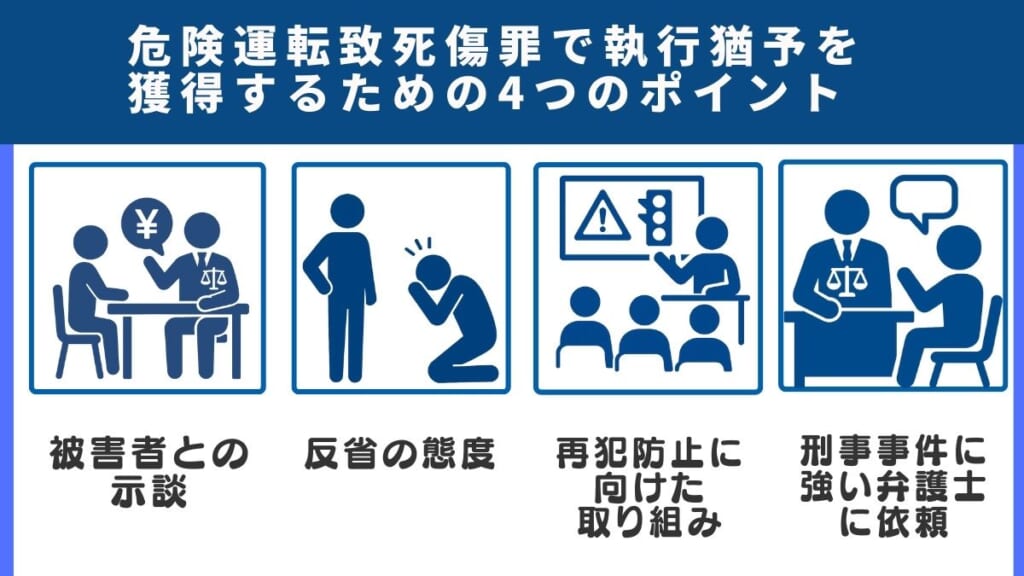

危険運転致死傷罪で執行猶予を獲得するための4つのポイント

危険運転致死傷罪において執行猶予が認められるかどうかは、裁判所の判断次第ですが、事件後の行動次第では執行猶予の可能性を高めることも可能です。以下では、執行猶予を獲得するために重要な4つのポイントについて説明します。

被害者との示談

執行猶予獲得に向けてもっとも重要なのが、被害者やその遺族との示談です。示談が成立しているか否かは、裁判所が量刑を決める際の大きな判断材料となります。

謝罪や損害賠償の支払いにより被害者や遺族から処罰感情が和らげられ、「寛大な処分を求める」旨の嘆願書が提出されることになれば、執行猶予の可能性が高まります。

ただし、危険運転致死の場合は感情的対立が激しいことも多く、自力での示談交渉は困難です。弁護士に依頼して、丁寧な対応を行うことが重要です。

反省の態度を示す

深い反省の気持ちを真摯に示すことも、執行猶予の判断に影響を与える重要な要素です。事故後の不誠実な言動や責任逃れの言動が記録に残っていると、反省が不十分とみなされる可能性があります。

逆に、自らの過ちを認め、被害者や遺族に対する謝罪を誠意をもって続けている場合には、有利な情状として評価されます。供述調書や被告人質問などを通じて、どのように反省しているかを明確に伝えることが必要です。

再犯防止に向けた取り組み

「今後同じことを繰り返さない」という再発防止の姿勢を具体的に示すことも、裁判所の心証に大きく影響します。

たとえば、以下のような取り組みが再犯防止の対策として効果的です。

| ・自主的に運転免許を返納する |

| ・アルコール依存や精神的問題が原因であれば、専門機関での治療を受ける |

| ・安全運転講習を受講し、受講証明書を提出する |

これらは、形式的な対応ではなく、実際に社会内で更生できる人物であることを証明する材料となります。

刑事事件に強い弁護士に依頼する

危険運転致死傷罪のように重い犯罪では、刑事弁護に強い経験豊富な弁護士のサポートが不可欠です。弁護士は、起訴前の示談交渉や身柄解放、裁判での情状弁護において専門的な知識と経験をもって対応します。

また、被告人が反省していることや再犯防止に努めていることを裁判所に適切に伝えるための資料作成・プレゼンテーションも弁護士の重要な役割です。弁護士がいることで裁判官の印象が変わり、結果的に執行猶予が得られる可能性を高めることにつながります。

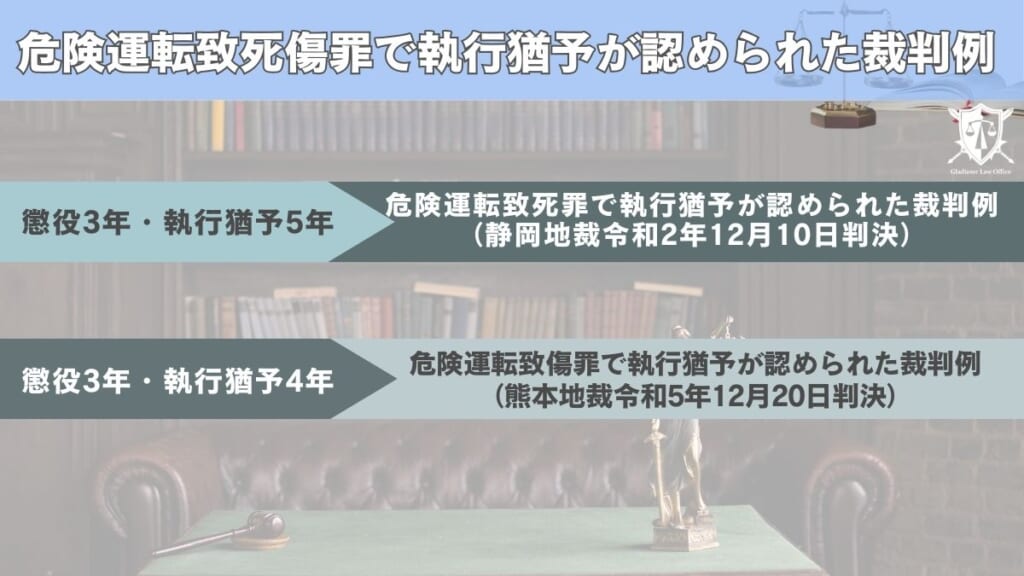

危険運転致死傷罪で執行猶予が認められた裁判例

危険運転致死傷罪は非常に重い罪であるため、執行猶予が認められるケースは限られています。特に「致死」の場合は実刑となる可能性が高く、情状酌量が認められるのは極めて少数です。以下では、危険運転致死傷罪で執行猶予が認められた実際の裁判例を2件紹介し、どのような事情が判断に影響したのかを説明します。

危険運転致死罪で執行猶予が認められた裁判例|静岡地裁令和2年12月10日判決(懲役3年・執行猶予5年)

この裁判例は、てんかんを持病とする高齢の被告人が、意識障害のリスクを認識しながら自動車を運転し、発作によって意識を失い、死亡事故を引き起こした事案です。

【事案の概要】

被告人は、医師からてんかんによる意識障害のおそれがあると指摘され、運転を控えるように指導されていました。にもかかわらず、被告人は自宅周辺の短時間であれば問題ないと安易に考え、運転を続けた結果、発作による意識喪失状態で交差点に進入し、高齢の歩行者を車ではねて死亡させたうえ、同乗者にも重傷を負わせました。

【裁判所の判断】

本件は、意識障害のリスクを抱えた状態での運転という点で、極めて危険な行為であり、被告人の動機や経緯に責任を軽減すべき事情は見当たらないと裁判所は判断しています。また、事故当時は近くの小学校の下校時間であり、多数の児童が周辺にいたことから、より重大な事故につながるおそれもありました。

それでも裁判所は、次のような情状を考慮し、懲役3年・執行猶予5年の判決を下しました。

・被告人が加入していた保険により、被害者遺族や同乗者に対して適切な賠償がなされたこと

・被害者遺族および同乗者が、被告人の処罰を望んでいないこと

・被告人に前科前歴がなく、当時80歳と高齢で、認知機能の低下もみられること

裁判所は、これらの酌むべき一般情状を総合的に考慮し、「実刑も十分にあり得る事案ではあるが、執行猶予を付すことも許される」と判断しました。

【ポイント】

この判例は、危険運転致死罪であっても、被告人の年齢や反省の態度、被害者側の処罰感情の有無、十分な損害賠償といった情状次第では執行猶予が認められることを示した、非常に貴重な事例です。

危険運転致傷罪で執行猶予が認められた裁判例|熊本地裁令和5年12月20日判決(懲役3年・執行猶予4年)

この事案は、高速道路上でのいわゆる「あおり運転」により、高速バスに意図的に衝突させ、乗員・乗客らに傷害を負わせたという危険運転致傷罪の事例です。

【事案の概要】

被告人は、高速道路上で車間距離を詰めたり幅寄せしたりした上で、高速バスの前方に割り込み、急ブレーキをかけてバスを衝突させました。事故によってバスの運転手および乗客5名が負傷しました。

【裁判所の判断】

裁判所は、以下のように被告人の行為を「悪質なあおり運転」と断じ、犯行の重大性を厳しく指摘しています。

・法定速度を超えるスピードでの蛇行走行

・バスを意図的に停止させようとした妨害運転

・高速道路上という特に危険な状況での急ブレーキ行為

これらから、本件は「実刑も視野に入れるべき悪質な犯行である」とされたものの、次のような事情を酌んで執行猶予付きの判決が下されました。

・被害者に重度の後遺障害はなく、比較的軽傷にとどまったこと

・被告人が自らの行為を認め、強い反省の態度を示していたこと

・被害者1名およびバス会社に対して被害弁償を行っていたこと

・被告人が「二度と運転しない」と明言し、再犯可能性が低いと評価されたこと

・被告人に前科がなく、監督を約束する家族がいること

こうした情状を踏まえ、裁判所は被告人に懲役3年・執行猶予4年の判決を言い渡し、社会内での更生の機会を与えることを適当と判断しました。

【ポイント】

この判例は、危険運転致傷罪においても悪質性が高ければ実刑が視野に入ることを示しつつ、被告人の反省や被害弁償の姿勢、社会的な更生環境が整っている場合には、執行猶予が認められる可能性があることを示した事例です。

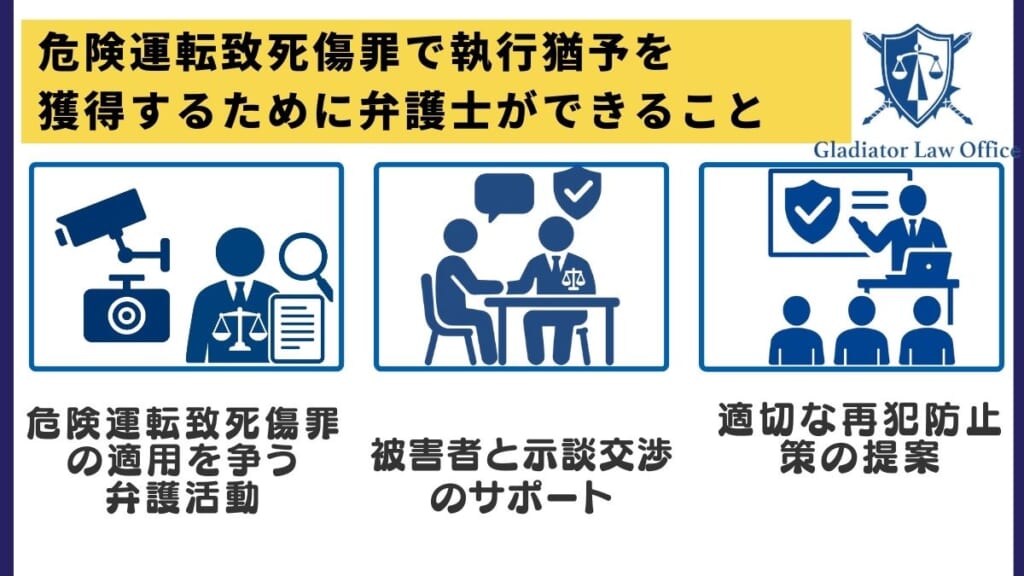

危険運転致死傷罪で執行猶予を獲得するために弁護士ができること

危険運転致死傷罪に問われた場合、執行猶予がつくかどうかは人生を大きく左右する重要な分かれ目です。とくに「致死」事案では実刑の可能性が高く、慎重かつ戦略的な対応が求められます。ここでは、執行猶予を獲得するために弁護士が果たす3つの重要な役割について説明します。

危険運転致死傷罪の適用を争う弁護活動

危険運転致死傷罪は、通常の過失運転よりも重い刑罰が科されます。しかし、すべての事故が危険運転致死傷罪に該当するわけではなく、「運転が著しく危険であったか」「運転者に故意または未必の故意があったか」などの立証は検察側に課されています。

弁護士は、被告人の行為が本当に危険運転致死傷罪に該当するのかを検討し、場合によっては過失運転致死傷罪への訴因変更や、より軽い評価への誘導を図ることができます。起訴内容そのものを争うことで、刑の重さを減らし、執行猶予の可能性を広げることができるのです。

被害者との示談交渉のサポート

執行猶予を獲得するうえで、被害者やその遺族との示談は非常に重要です。示談が成立し、かつ被害者側から「寛大な処分を望む」旨の嘆願書を得られれば、執行猶予の可能性が高くなります。

もっとも、加害者本人が直接示談交渉を行おうとしても、感情的な対立から話し合いが難航することがほとんどです。そこで、弁護士が代理人として誠実かつ冷静に対応することで、被害者側との信頼関係を構築し、適切な条件での示談成立を目指すことが可能となります。

また、示談交渉では単に「お金を払えばいい」というわけではなく、誠意ある謝罪や今後の再発防止策を含めた提案が必要です。弁護士がそれらを適切に整え、被害者側に提示することで、被告人の反省の意思がより明確に伝わります。

適切な再犯防止策の提案

執行猶予を得るには、「この被告人は社会内で更生できる」と裁判所に納得させる必要があります。そのためには、再犯防止への具体的な取り組みが不可欠です。

弁護士に依頼すれば、以下のような対応をサポートしてもらうことができます。

| ・免許の自主返納や、運転を行わないことを誓約する書面の作成 |

| ・交通安全講習の受講や、安全運転教育プログラムの修了証の提出 |

| ・依存症(アルコール・薬物など)への通院記録や治療履歴の提出 |

| ・家族など身元引受人による監督誓約書の提出 |

これらの資料は、再犯防止に真摯に取り組んでいる姿勢を示す重要な材料です。弁護士は、状況に応じた最適な証拠を準備し、裁判所に強く訴える役割を担います。

危険運転致死傷罪で執行猶予を目指すならグラディアトル法律事務所に相談を

危険運転致死傷罪は、量刑が非常に重く、事案によっては10年以上の実刑判決が下される重大犯罪です。特に、人を死亡させた場合には執行猶予の可能性が低く、初犯であっても厳しい処罰が科されることがあります。そのような中で、執行猶予を獲得するには、早期の対応と的確な弁護戦略が欠かせません。

グラディアトル法律事務所は、危険運転致死傷罪を含む刑事事件に豊富な実績を有する弁護士が在籍しており、被害者との示談交渉や裁判対応、再発防止策の提案などを通じて、執行猶予の可能性を最大限に高めるためのサポートを提供しています。

また、依頼者の不安や悩みに寄り添いながら、冷静かつスピーディーに対応する姿勢も高く評価されています。刑事事件では時間との勝負になる場面も多く、逮捕直後や起訴前の段階で迅速に弁護士に相談することが、執行猶予を得るための第一歩になります。

「少しでも刑を軽くしたい」「実刑だけは避けたい」とお考えの方は、ぜひグラディアトル法律事務所にご相談ください。初回相談は無料ですので、お一人で悩まず、まずはお気軽にお問い合わせください。

まとめ

危険運転致死傷罪は極めて重い罪であり、特に致死の場合は実刑となる可能性が高いのが現実です。しかし、初犯であることや被害者との示談、深い反省の態度、再発防止への取り組みがあれば、執行猶予が認められる可能性もあります。

執行猶予を目指すには、早期に刑事事件に強い弁護士へ相談し、的確な対応を取ることが重要です。ご自身やご家族の将来を守るためにも、まずはグラディアトル法律事務所に相談し、専門的なサポートを受けながら最善の結果を目指しましょう。