「交通事故の人身事故(過失運転致死傷罪)で実刑になる可能性はある?」

「過失運転致死傷罪で実刑になる可能性のあるケースを知りたい」

「過失運転致死傷罪で実刑を回避するためにできることとは?」

交通事故を起こしてしまったとき、「過失運転致死傷罪で実刑になるのでは…」と不安に思う方も多いのではないでしょうか。特に、人が亡くなったり、重い後遺障害が残ったりした場合には、刑事責任が重くなるため、実刑の可能性も否定できません。

しかし、過失運転致死傷罪の事案の多くは、不起訴または罰金刑で処理されていますので、実刑になる可能性はそこまで大きくはありません。実際の統計データによると、人に怪我をさせた事案(過失運転致傷罪)で約1.9%、人を死亡させた事案(過失運転致死罪)で約5.7%ですので、実刑の割合としては相当低いといえます。

本記事では、

| ・過失運転致死傷罪で実刑になる割合 ・過失運転致死傷罪で実刑になる可能性があるケース ・実刑を回避するために必要な対応 |

などをわかりやすく解説します。

過失運転致死罪による実刑を避けたいと考える方は、ぜひ参考にしてください。

目次

過失運転致死傷罪で実刑になる割合はどのくらい?

過失運転致死傷罪で「実刑判決を受ける可能性があるのかどうか」は、加害者にとって極めて重要な関心事です。実刑とは、懲役刑(拘禁刑)などが執行猶予なしで言い渡され、刑務所で服役しなければならないことを意味します。では、どの程度の割合で過失運転致死傷罪が実刑となっているのでしょうか。以下で詳しくみていきましょう。

過失運転致死傷罪の実刑率|致傷で約1.9%・致死で約5.7%

令和6年版犯罪白書によると、過失運転致死傷罪に関する実刑率は以下のとおりです。

・過失運転致傷罪(人を負傷させた場合)…約1.9%

・過失運転致死罪(人を死亡させた場合)…約5.7%

この数字からもわかるように、過失運転致死傷罪で起訴された場合でも、多くのケースでは執行猶予付きの判決や罰金刑で済んでいます。特に、軽微な負傷事故では、不起訴になるケースも多く、実刑にまで至ることはかなり稀です。

しかし、死亡事故の場合には約20件に1件程度の割合で実刑となっており、事故の内容次第では、実刑になるリスクがある点に注意が必要です。ということを意味します。

略式命令と正式裁判の違い

過失運転致死傷罪では、特に人身被害の程度が軽いケースや、加害者に悪質性が見られないケースでは、略式手続きによって罰金刑が科されることも多くあります。略式手続きでは、正式な法廷での審理を経ずに罰金が科され、刑務所に行くことはありません。

一方、重大な結果を伴う事故や過失の程度が大きい場合には、正式裁判となり、懲役刑(拘禁刑)などの可能性が出てきます。正式裁判では執行猶予付きの判決も多いですが、後述するような特別な事情があると、実刑判決が下されることもあります。

数字だけで安心はできない

過失運転致死傷罪で実刑となる割合は全体から見ると決して高くはありませんが、「自分の事故がその少数に該当するかもしれない」という不安は尽きないはずです。特に、被害者が死亡した事故では、遺族感情や事故後の対応によって、量刑が大きく左右されることがあります。

実刑回避を目指すには、事故直後から適切な対応を取ることが重要です。次章では、過失運転致死傷罪で実刑になる典型的なケースを具体的に見ていきましょう。

過失運転致死傷罪で実刑になる可能性があるケース

過失運転致死傷罪は、「過失」によって人を死傷させた交通事故を処罰するものです。しかし、すべての事故で実刑となるわけではなく、量刑は事故の内容や加害者の事情などを総合的に考慮して決定されます。ここでは、実際に実刑判決が言い渡される可能性がある典型的なケースを見ていきましょう。

| ケース | 内容 | 実刑の可能性 |

|---|---|---|

| 1. 被害者が死亡または重大な後遺症 | 死亡や重い後遺障害を引き起こした場合。被害者の年齢や家庭状況が影響することもあり。 | 責任が重大とみなされ、実刑の可能性が高まる |

| 2. 被害者の数が多い | 一度の事故で複数人を死傷させた場合。例:多重事故や大型車両による衝突事故。 | 事故の規模が大きく評価され、厳しい処罰が下される可能性が高い |

| 3. 過失の程度が大きい | 無免許運転、酒気帯び運転、速度超過、あおり運転など。 | 単なる不注意ではなく、危険運転と評価されることが多く、実刑の可能性が高い |

| 4. 同種の前科がある | 交通違反や過去に類似の事故歴がある場合。特に執行猶予中の再犯。 | 再犯と見なされ、実刑になる可能性が高い |

| 5. ひき逃げ | 事故後に救護義務を怠り、現場から逃走した場合。 | 極めて悪質とみなされ、厳しい処罰を受ける可能性が高い |

| 6. 保険未加入で被害回復困難 | 任意保険に加入していない場合、被害者に十分な賠償ができない状況。 | 被害回復が困難となり、実刑判決が下される可能性が高い |

被害者が死亡または重大な後遺症が残った

過失運転致死傷罪の中でも、被害者が死亡したり、重い後遺障害が残ったりしたケースでは、加害者の責任は重大とされ、実刑の可能性が高まります。

その際、被害者の年齢や家庭状況なども判決に影響を及ぼすことがあります。

被害者の数が多い

一度の事故で複数の人を死傷させた場合も、実刑が選択されやすくなります。たとえば、高速道路での多重事故や、大型車両による多人数への衝突事故などでは、加害者の過失が重く評価され、厳しい処分が下されることがあります。

過失の程度が大きい

単なる不注意ではなく、危険運転に近い行為が含まれていた場合には、過失の程度が大きいと判断され、実刑となる可能性があります。

たとえば、以下のような状況がこれに該当します。

| ・無免許運転 |

| ・酒気帯び・酒酔い運転 |

| ・著しい速度超過 |

| ・あおり運転 |

これらの行為は「過失」というよりも、「危険性の高い運転」とみなされることが多く、事案によっては過失運転致死傷罪よりも重い危険運転致死傷罪に問われる可能性もあります。

同種の前科がある

過去にも交通違反歴や同様の事故歴がある場合、再犯の可能性が高いとみなされ、実刑が選択されやすくなります。特に、前回の事故で執行猶予を受けていたにもかかわらず再び事故を起こしたようなケースでは、執行猶予が付かずに実刑となることが多いです。

被害者を救護せずに立ち去った(ひき逃げ)

事故後に救護義務を怠り、現場から逃走した「ひき逃げ」も、実刑が科される代表的なケースです。人命救助を放棄した行動として非常に悪質と評価され、被害の程度が軽微であったとしても、厳しい処罰の対象となります。

保険未加入で被害回復が困難

加害者が任意保険に加入しておらず、被害者に対して十分な損害賠償がなされない状況も、量刑に不利に働きます。

特に、死亡事故や重い後遺症が残ったような事故では、賠償金の額が数千万円にもなりますので、無保険で被害回復の見込みがない状況だと、実刑判決となる可能性が高くなるでしょう。

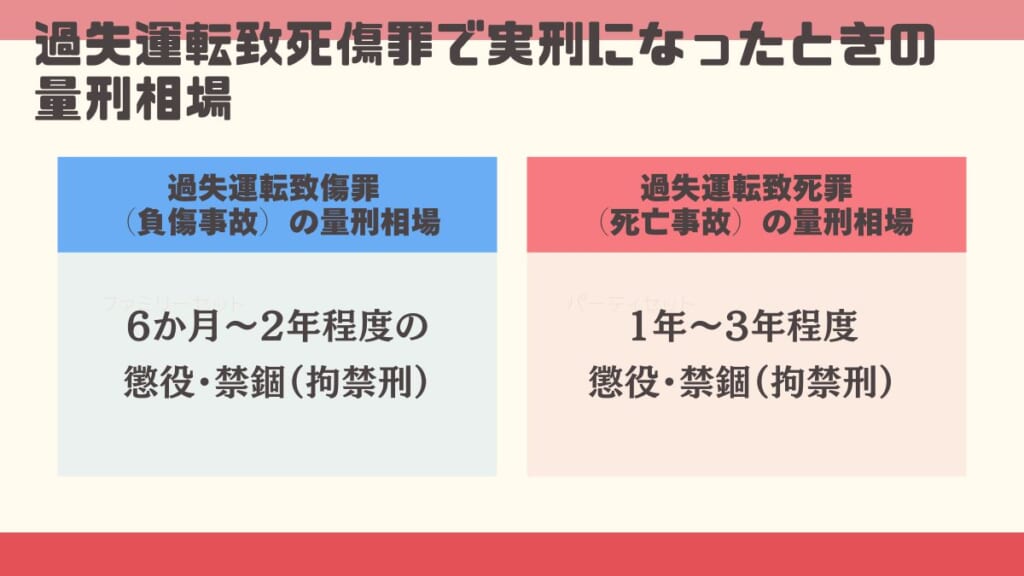

過失運転致死傷罪で実刑になったときの量刑相場

過失運転致死傷罪で実刑判決が下された場合、どの程度の懲役(拘禁刑)が科されるのかは、今後の生活に大きく関わる重要な問題です。以下では、過失運転致死傷罪で実刑になったときの量刑相場を説明します。

過失運転致傷罪(負傷事故)の量刑相場

被害者が死亡に至らず、負傷で済んだ事故では、重症度や過失の程度によって量刑に差が出ます。

実刑判決となった場合、一般的には懲役6か月〜2年程度の懲役・禁錮(拘禁刑)が相場とされています。とはいえ、過失運転致傷罪では多くのケースで執行猶予付きの判決が言い渡されており、実刑となるのは重大な過失が認められ、重い後遺症が残るなど結果の重大性が認められるケースに限られます。

たとえば、酒気帯び運転で歩行者に重傷を負わせた場合や、著しいスピード違反により児童にけがを負わせた事案などでは実刑の可能性が高まります。

過失運転致死罪(死亡事故)の量刑相場

死亡事故に至った場合、より重い刑罰が科される傾向にあります。過失運転致死罪で実刑となった場合の量刑相場は、懲役・禁錮(拘禁刑)1年〜3年程度とされています。

ただし、以下のような要素が重なる場合には、それを超える判決が出ることもあります。

| ・被害者が複数いた(死者+重傷者など) |

| ・無免許運転や酒酔い運転だった |

| ・ひき逃げ(救護義務違反)があった |

| ・過去に同様の前科があった |

量刑の重さは「過失の大きさ」「結果の重大性」「事故後の対応(示談の有無など)」によって決まります。同じ死亡事故でも、遺族との示談が成立しているかどうかで結果が大きく変わりますので、被害者との示談を誠実に進めていきましょう。

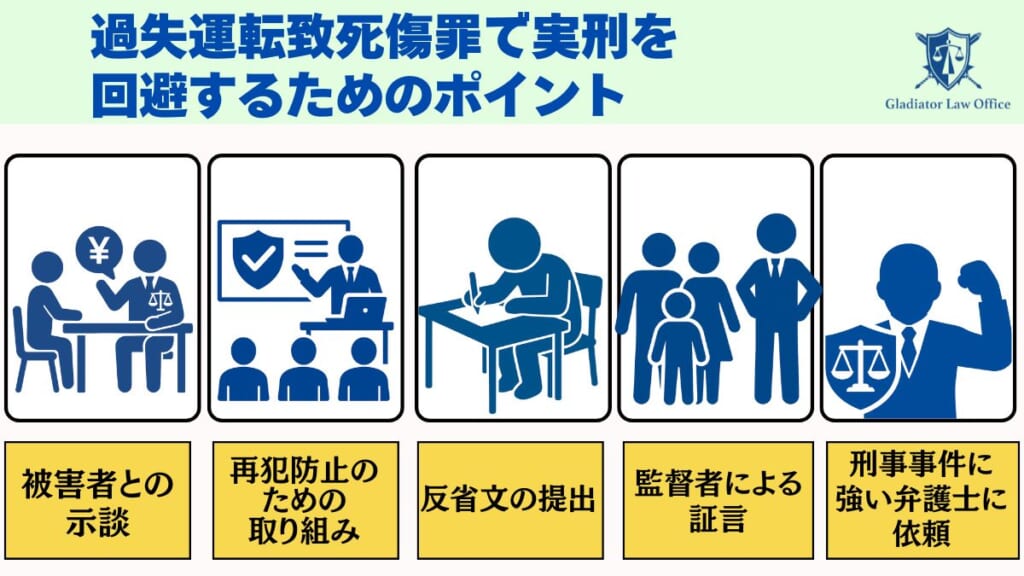

過失運転致死傷罪で実刑を回避するためのポイント

過失運転致死傷罪で起訴されてしまっても、すぐに実刑になるとは限りません。多くのケースで、裁判所は、被告人の反省の態度や被害者対応、再発防止の取り組みなどを総合的に評価し、執行猶予付きの判決を選択しています。以下では、実刑を回避するための具体的なポイントを紹介します。

被害者との示談

実刑回避のためにもっとも効果が大きいのは、被害者(または遺族)との示談です。被害者に対して謝罪の意を示し、治療費や慰謝料などの賠償金の支払いを通じて和解を成立させることで、処罰感情が和らぎ、裁判所も執行猶予を検討しやすくなります。

特に、死亡事故の場合は、示談が成立していないと実刑の可能性が高まるため、弁護士のサポートのもと誠意をもって対応することが重要です。

再犯防止のための取り組み

再犯のリスクを下げるための取り組みも、量刑判断において大きな意味を持ちます。

たとえば、以下のような行動が評価対象となります。

| ・運転免許証の自主返納 |

| ・車両の処分 |

| ・酒気帯び運転だった場合はアルコール依存症治療の受診 |

| ・交通安全講習の自主的受講 |

どのような取り組みが有効かは、実際の事案によって異なりますので、早めに刑事事件に強い弁護士に相談して、自分に最適な方法を提案してもらうべきでしょう。

反省文の提出

裁判では、加害者本人の反省の気持ちがどれだけ真摯であるかが問われます。そのため、反省文の提出も有効な手段のひとつです。

事故に対する責任感、被害者への謝罪、再発防止への決意などを自分の言葉で表現することで、裁判官の心証に影響を与える可能性があります。

監督者による証言

執行猶予が言い渡されるとこれまで通りの社会生活を送ることになりますので、加害者が社会内で適切に生活できる環境が整っているかどうかも、執行猶予判断の材料になります。

たとえば、勤務先の上司や家族などが監督者としての誓約書を提出したり、証人として出廷したりすることで、再犯のおそれが少ないと評価されることがあります。

刑事事件に強い弁護士に依頼する

刑事事件で実刑を回避するには、法的な知識だけでなく、示談交渉・証拠提出・情状弁護などに関する豊富な実務経験が必要です。そのため、交通事故や刑事事件に強い弁護士に早めに相談することが重要です。

弁護士は、被害者対応から裁判戦略の立案、裁判所への適切な主張までを一貫してサポートし、実刑回避の可能性を高めてくれます。初動対応が遅れると、取り返しのつかない結果につながることもあるため、早期の相談が重要なポイントです。

過失運転致傷罪で実刑を回避したいならグラディアトル法律事務所に相談を

過失運転致死傷罪で起訴された場合、「実刑になるのではないか」「家族に迷惑をかけてしまうのではないか」と不安になるのは当然です。しかし、適切な弁護活動によって実刑を回避できる可能性は十分にあります。そのためには、経験豊富な弁護士の支援が欠かせません。

刑事事件に強い弁護士が対応

グラディアトル法律事務所には、交通事故・刑事事件に精通した弁護士が多数在籍しています。特に、過失運転致死傷罪のように、事案ごとに細かな事情を考慮される事件では、豊富な実績と交渉力のある弁護士に依頼することが実刑回避のカギとなります。

当事務所では、起訴前の弁護活動から裁判対応、判決後のアドバイスまで、一貫して丁寧にサポートいたします。

示談交渉に強みを持つ

実刑を回避するうえで示談の成立は非常に重要ですが、被害者や遺族との交渉は、加害者本人が行うのは難しい場面も多くあります。感情的な対立により謝罪の機会すら得られないこともあるため、示談交渉には専門的なノウハウが求められます。

グラディアトル法律事務所では、被害者との示談交渉においても豊富な経験があり、冷静かつ誠実な対応を通じて、謝罪や賠償の意思を適切に伝えるお手伝いをしています。実際に、示談成立によって不起訴や執行猶予を得た実績も多数ありますので、安心してお任せください。

早期対応で有利な結果を引き出す

刑事事件では、どれだけ早く適切な対応ができるかが結果に大きく影響します。事故直後から弁護士に依頼すれば、被害者対応の方針や供述の準備、身柄拘束への対応など、すべての局面で的確な判断が可能となります。

グラディアトル法律事務所では、初回相談を無料で受け付けており、緊急対応にも力を入れています。ご自身やご家族が過失運転致死傷で事情聴取を受けた、または逮捕された場合には、できる限り早くご相談ください。

全国対応・オンライン相談も可能

当事務所は、全国からのご相談に対応しています。遠方にお住まいの方でも、電話やオンライン面談を通じて弁護士と相談することができ、迅速なサポートが可能です。交通事故に関するご不安を一人で抱え込まず、まずは当事務所までご相談ください。

まとめ

過失運転致死傷罪は、不注意による事故であっても重大な結果を招く場合、実刑となる可能性があります。特に、死亡事故や過失が重いケースでは、実刑になる可能性が高くなるでしょう。

しかし、被害者との示談や再発防止の取り組みなど、適切な対応を行うことで実刑を回避できる可能性は十分にあります。実刑を避けたいと考えている方は、早い段階で刑事事件に強い弁護士に相談し、的確な弁護活動を受けることが大切です。交通事故の不安を一人で抱えず、まずはグラディアトル法律事務所までご相談ください。