「危険運転致死傷罪が適用されないケースとは?」

「危険な運転でも危険運転致死傷罪が適用されないことがあるって本当?」

「危険運転致死傷罪の適用を回避するためにできることを知りたい」

あおり運転や極端なスピード違反、無謀な割り込みなど、悪質極まりない運転によって死亡事故や重傷事故が発生する事件は後を絶ちません。ニュースで報道されるたびに、「こんな危険な運転なのに、なぜ危険運転致死傷罪が適用されないのか?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。

危険運転致死傷罪は、危険な運転行為によって他人を死傷させた場合に適用される犯罪ですが、現実には、「非常に悪質に見える運転」であっても、この罪が適用されず、より軽い「過失運転致死傷罪」にとどまるケースが数多く存在します。

その背景には、危険運転致死傷罪の適用要件が厳しく、立証のハードルが高いことが原因の一つとして挙げられます。つまり、社会的な感覚や倫理観と法律における実際の適用基準との間に大きなギャップがあるのです。

本記事では、

| ・危険運転致死傷罪がなぜ適用されにくいのかという理由 ・実際に危険運転致死傷罪の適用が否定された注目の裁判例の紹介 ・危険運転致死傷罪で逮捕・起訴されてしまった場合に弁護士ができるサポート |

などについて詳しく解説します。

重大な交通事故の加害者が知っておくべき重要な情報をまとめていますので、ぜひ最後までご覧ください。

目次

悪質な運転なのになぜ危険運転致死傷罪が適用されないのか?

死亡事故の原因となった運転が明らかに危険であっても、「危険運転致死傷罪」が適用されないケースは少なくありません。世間では「なぜそんなに悪質なのに、危険運転致死傷罪にならないのか」と不満の声が上がりますが、その背景には法律上の厳しい適用要件や、法解釈と一般感覚とのズレが存在しています。

危険運転致死傷罪の立証のハードルが高い

危険運転致死傷罪は、通常の過失による交通事故とは異なり、「著しく危険な運転によって人を死傷させた場合」に適用される重い罪です。対象となるのは、酒気帯び・酩酊運転や極端なスピード違反、通行区分違反、信号無視の継続、妨害目的の急ブレーキや幅寄せなど、危険性の高い運転行為です。

ただし、こうした類型に該当するからといって、直ちに危険運転致死傷罪が成立するわけではありません。たとえば「酒気帯び運転」の場合、単にアルコールを摂取していたという事実だけでは足りず、「正常な運転が困難な状態であった」ことを立証する必要があります。そして、その困難性の評価には、運転者の主観的な認識、つまり「自分でも正常に運転できないと理解していたかどうか」といった要素も含まれるのです。

このように、危険運転致死傷罪の成立には、客観的な行為の危険性に加え、加害者自身が運転の危険性を認識していたかどうかという主観的要素の立証が求められます。そのため、立証のハードルが高く、簡単には危険運転致死傷罪で起訴することができないのです。

世間の感覚と法の適用のズレ

重大な事故が起きたとき、報道では「信じられないスピード」「あおり運転の末の衝突」といった表現が使われ、社会全体が加害者への厳罰を求める空気になります。しかし、司法判断では法律に基づく厳格な証拠評価がなされ、法律の要件を満たさない限り、危険運転致死傷罪の適用はされません。

そのため、一般の人々が「悪質だ」と感じる運転であっても、法律上は「単なる過失」とされ、過失運転致死傷罪にとどまる事例が発生します。このような感覚のズレは、遺族の感情や社会的な処罰感情と、刑事司法の原則との間に大きな隔たりがあることを示しています。

危険運転致死傷罪が適用されなかった実際の事例

以下では、実際に危険な運転によって人が死亡したにもかかわらず、「危険運転致死傷罪」の適用が見送られた事例を紹介します。いずれも世間からは厳罰を求める声が上がったものの、裁判所は法的要件を満たさないとして、より軽い過失運転致死傷罪の適用にとどめました。

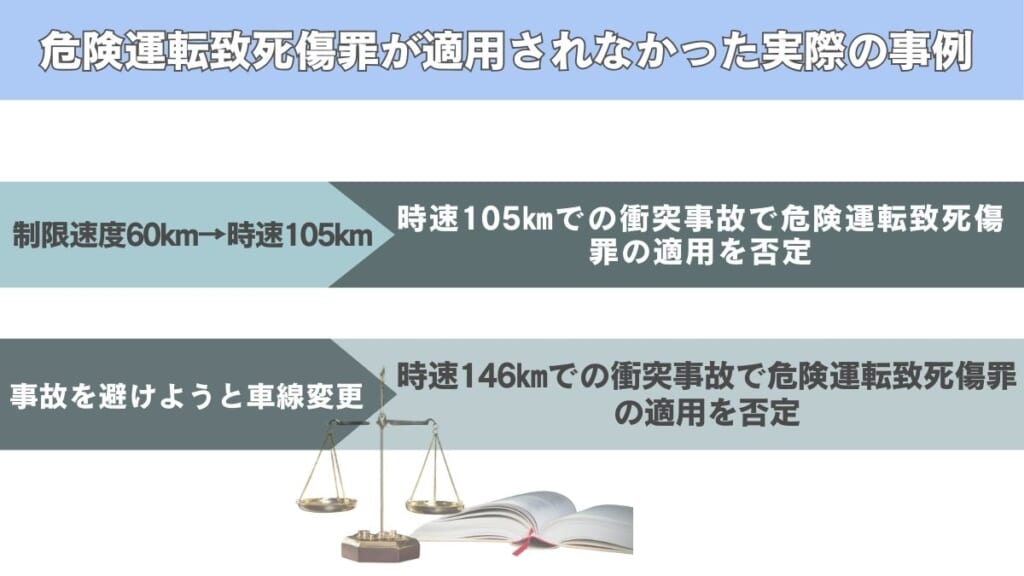

時速105㎞での衝突事故で危険運転致死傷罪の適用を否定(福井市)

2020年、福井市で発生したこの事件では、乗用車を運転していた男が時速105kmで交差点に進入し、軽乗用車に衝突。被害車両の2人が死亡しました。現場は制限速度60kmの市街地であり、制限速度を大きく超えるスピードでの運転でした。

検察は当初、「著しい速度超過」による危険運転致死傷罪の適用を視野に入れていましたが、裁判では適用が認められませんでした。理由は、被告人が一貫して直進進行を続けており、路面の凹凸等で車体が上下に動いた後も大きく走路がぶれるなどがなかったこと、事故現場に急なカーブや見通しの悪さがなく直進走行を困難にする事情があったとは認められないことが挙げられています。

結局、被告人には過失運転致死罪が適用され、懲役5年6月の実刑判決が言い渡されました

飲酒・パトカーから逃走・時速105キロでも「危険運転」ならず…懲役5年半、遺族「誰もが納得できる法律を」

時速146㎞での衝突事故で危険運転致死傷罪の適用を否定(津市)

2018年12月、三重県津市の国道で発生した事故では、当時58歳の元会社社長が、時速約146kmという法定速度を大きく上回るスピードで乗用車を運転中、左側の駐車場から中央分離帯に向かって横断してきたタクシーに衝突。乗客3人と運転手の計4人が死亡しました。

検察は、危険運転致死傷罪に当たるとして起訴しましたが、裁判所は「被告人は事故を避けようと車線変更しており、自車の進路を制御できなかった事実は証明されていない」として、危険運転の要件である「制御困難な高速度」とはいえないと判断しました。

裁判所は「身勝手極まりない、常識的に見ても危険な運転」であったと非難しつつも、法の要件を満たす危険運転には該当しないとして、過失運転致死傷罪で懲役7年の実刑判決を言い渡しました。

この事件は、重大な結果を招いた悪質運転であっても、法的には「危険運転」と評価されない実情を示す象徴的な例といえるでしょう。

津市の4人死亡事故、二審も懲役7年 危険運転否定 – 日本経済新聞

危険運転致死傷罪が適用されないときは過失運転致死傷罪が適用される

危険運転致死傷罪の成立が認められなかったとしても、加害者の責任が問われないわけではありません。多くのケースでは、代わりに「過失運転致死傷罪」が適用されます。以下では、両者の違いや成立要件、刑罰の重さについて解説します。

危険運転致死傷罪の成立要件・刑罰

危険運転致死傷罪は、故意に近い悪質な運転によって人を死傷させた場合に適用される罪です。

この罪が適用されるのは、アルコールや薬物の影響、極端なスピード違反、あおり運転など、運転者に強い危険意識が認められるケースです。

なお、危険運転致死傷罪の刑罰は、以下のとおりです。

| ・人を死亡させた場合:1年以上の有期懲役(拘禁刑) ・人を負傷させた場合:15年以下の懲役(拘禁刑) |

危険運転致死傷罪は、起訴されて有罪になれば実刑となる可能性が高く、執行猶予がつきにくい重罪です。

過失運転致死傷罪の成立要件・刑罰

過失運転致死傷罪は、運転者の不注意(過失)によって人を死傷させた場合に適用される罪です。たとえば、わき見運転、ブレーキの踏み間違い、信号無視などが該当します。

なお、過失運転致死傷罪の刑罰は、以下のとおりです。

| 7年以下の懲役・禁錮(拘禁刑)または100万円以下の罰金 |

被害者の怪我の程度が軽く、悪質性が低いと判断されるケースでは、不起訴や罰金刑で終わるケースが多いのが特徴です。

【法改正】危険運転致死傷罪の適用要件見直しに向けた議論が進められている

| 類型 | 内容(例) | キーワード |

|---|---|---|

| ① | アルコール・薬物の影響で正常な運転が困難 | 酩酊・薬物・ふらつき |

| ② | 制御困難な高速度での走行(例:150km/h超) | 極端なスピード違反 |

| ③ | 技能を有しない走行(無免許・著しい未熟さ) | 無免許・初心者すぎる |

| ④ | 人や車への妨害目的で急接近(あおり・幅寄せなど) | あおり運転① |

| ⑤ | 妨害目的で前方での停止や車間詰め(進路ふさぎ等) | あおり運転② |

| ⑥ | 高速道路上で④⑤のような妨害運転を行う | 高速道路あおり |

| ⑦ | 赤信号を「わざと」無視し、危険な速度で進入 | 信号無視+悪質なスピード |

| ⑧ | 通行禁止道路に危険な速度で進入 | 危険な進入 |

危険運転致死傷罪が成立するためには、法律上定められた8つの類型のいずれかに該当する必要があります。しかし現実には、これらの類型に明確に当てはまらないケースも多く、適用の可否が曖昧になってしまう事案が少なくありません。

たとえば、飲酒運転による死亡事故であっても、加害者が「酩酊状態にあった」と認定されたとしても、その状態が「正常な運転が困難な程度」まで達していなければ、危険運転とは認められず、過失運転致死傷罪にとどまる可能性があります。また、著しいスピード違反や信号無視であっても、法律が定める危険運転の類型に形式的に該当しなければ、結果が重大であっても軽い処罰しか科されないこともあります。

こうした運用に対しては、被害者遺族や支援団体から、「量刑が軽すぎる」「明らかに悪質な運転なのに十分に裁かれていない」といった批判が相次いでいます。このような声を受け、近年では危険運転致死傷罪の適用範囲や要件を見直すべきだという法改正の議論が本格化しています。

現在検討されているのは、飲酒運転や高速走行についての「数値基準の導入」です。たとえば、一定のアルコール濃度を超えていれば一律に危険運転とみなす、あるいは法定速度からの乖離が一定以上であれば危険運転に該当する、といった客観的な基準を設けることで、より明確な適用が可能になることが期待されています。

こうした改正が実現すれば、これまで「危険運転には当たらない」と判断されてきたグレーゾーンの運転に対しても、より厳しい処罰が可能となるでしょう。

危険運転致死傷罪で逮捕・起訴されたときに弁護士ができるサポート

危険運転致死傷罪は重い刑罰が科される重大な犯罪であり、逮捕・起訴された場合には長期の身柄拘束や厳しい捜査が想定されます。このような状況で頼りになるのが、刑事事件に詳しい弁護士の存在です。以下では、弁護士が提供できる具体的なサポートを紹介します。

危険運転致死傷罪が適用されないようにするためのサポート

危険運転致死傷罪は、適用されれば非常に重い懲役刑(拘禁刑)が科される可能性がある一方で、適用には法律上の厳格な要件が必要です。弁護士は、捜査段階から「加害者が運転を制御できていたこと」「危険性を十分に認識していなかったこと」などの点を的確に主張し、危険運転ではなく過失運転にとどまるべきであることを訴えていきます。

また、実況見分調書やドライブレコーダーの映像、鑑定結果などの証拠を綿密に精査し、危険運転の成立を否定するための合理的な説明をしていきます。これにより、起訴前に危険運転の嫌疑が外れる、あるいは裁判で過失運転への変更が認められる可能性が高まります。

逮捕・勾留による身柄拘束からの早期釈放

刑事事件では、逮捕・勾留によって被疑者の自由が一時的に奪われることがあります。しかし、すべての事件で長期拘束が必要とは限りません。弁護士は、勾留に対して準抗告を行ったり、保釈請求をすることで、身柄拘束からの早期解放を目指します。

特に、仕事や家族の事情などがある場合には、勾留による不利益は計り知れません。弁護士の迅速な対応によって、被疑者・被告人の生活への影響を最小限にとどめることが可能になります。

被害者との示談交渉により刑の減軽を目指すことができる

危険運転致死傷罪に限らず、刑事事件では被害者との示談が量刑判断に大きく影響します。示談が成立すれば、反省の意思や被害回復の努力が認められ、裁判での量刑が軽減される可能性が高くなります。

加害者本人では示談交渉を拒否されてしまうようなケースでも、弁護士が交渉の窓口になって冷静かつ誠実に対応することにより、示談が成立する可能性を高めることができます。

特に、交通死亡事故の場合、示談交渉には高額な損害賠償や遺族感情への配慮も必要となるため、専門的な知見が不可欠です。

危険運転致死傷罪の適用が争点になる事案はグラディアトル法律事務所にお任せを

危険運転致死傷罪は、成立すれば長期の実刑が科される重罪である一方、法律上の要件が非常に厳しく、適用の可否をめぐって争いになるケースが多い犯罪です。たとえ事故の結果が重大であっても、「本当に危険運転といえるのか」「被告人は危険性を認識していたのか」など、専門的かつ高度な法的判断が求められます。

そのため、危険運転致死傷罪が適用されるか否かが争点となる事案では、早期に刑事弁護の実績豊富な弁護士に相談することが重要です。グラディアトル法律事務所では、危険運転や過失運転に関する数多くの刑事事件を取り扱っており、適用要件の争点整理から証拠の分析、示談交渉まで、迅速かつ的確な対応を行っております。

初回相談は無料ですので、ご家族が逮捕された、あるいはご自身に容疑がかかっている場合には、決して一人で抱え込まず、できるだけ早い段階でご相談ください。

危険運転致死傷罪のように重い罪名が問題となる事件こそ、刑事弁護の経験と知識が求められます。グラディアトル法律事務所が、あなたの権利と未来を守るために全力でサポートいたします。

まとめ

危険運転致死傷罪は、極めて重い刑罰が科される一方で、法律上の適用要件が厳しく、実際には過失運転致死傷罪にとどまる事例も多く存在します。スピード違反や飲酒運転で重大な事故を起こした場合でも、「危険運転」として裁かれるとは限らないのが現実です。

万が一、危険運転致死傷罪で逮捕・起訴された場合は、早急に弁護士に相談し、適切な対応をとることが重要です。まずは経験と実績豊富なグラディアトル法律事務所までご相談ください。