「危険運転致死傷罪で有罪になると懲役何年くらいになる?」

「危険運転致死傷罪の懲役刑の長さに影響を与える要素を知りたい」

「危険運転致死傷罪で懲役刑の実刑判決を回避することはできる?」

危険運転致死傷罪は、悪質な運転によって人にケガをさせたり命を奪ったりした場合に適用される重大な犯罪です。飲酒・薬物使用・スピード違反・信号無視など、通常の過失運転を超える行為が対象となるため、法定刑はすべて懲役(拘禁刑)と定められており、罰金刑はありません。

「懲役刑になるのは覚悟しているが、いったい何年になるのか」「執行猶予はつくのか」「情状酌量は認められるのか」など、不安を感じる方も多いでしょう。

実際の量刑は、事故の被害状況や加害者の態度、示談の有無などさまざまな要素によって左右されます。特に、被害者が死亡したケースでは実刑が避けられない傾向にあり、厳しい判断が下されることも少なくありません。

本記事では、

| ・危険運転致死傷罪における懲役刑(拘禁刑)の内容や量刑相場 ・危険運転致死傷罪の量刑に影響するポイント ・危険運転致死傷罪で実刑を回避するためにできる対策 |

などを詳しく解説します。

重大な処分を避けるために今すぐできる行動も紹介していますので、ご自身やご家族の将来を守るためにも、ぜひ最後までお読みください。

目次

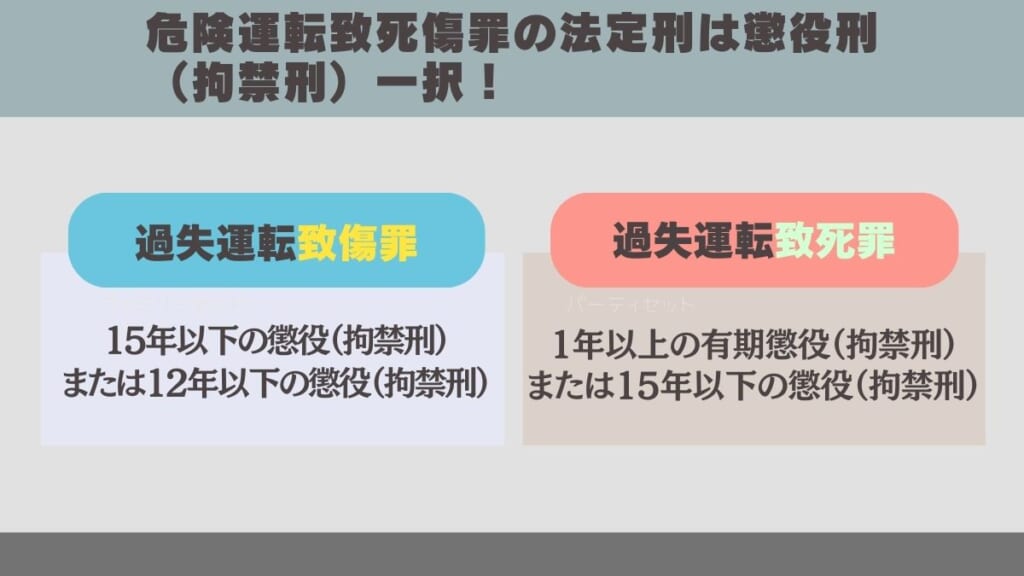

危険運転致死傷罪の法定刑は懲役刑(拘禁刑)一択!

危険運転致死傷罪とは、通常の不注意では説明できないような、極めて悪質な運転によって他人を死傷させた場合に適用される犯罪です。この罪の特徴は、罰則がすべて懲役刑(拘禁刑)であるという点です。つまり、罰金刑などの軽い刑罰は選択肢にありません。

以下は、危険運転致死傷罪の法定刑を説明します。

危険運転致傷罪|15年以下の懲役(拘禁刑)または12年以下の懲役(拘禁刑)

危険運転によって被害者を負傷させた場合には、15年以下の懲役(拘禁刑)が科されます(自動車運転処罰法2条)。ただし、アルコールや薬物の影響で正常な運転に支障が生じる状態で車を運転し、事故を起こしたような場合には、12年以下の懲役(拘禁刑)とされるケースもあります(自動車運転処罰法3条)。

危険運転致死罪|1年以上の有期懲役(拘禁刑)または15年以下の懲役(拘禁刑)

危険運転によって被害者が死亡した場合は、さらに重く、1年以上の有期懲役(拘禁刑)が科されます(自動車運転処罰法2条)。有期懲役(拘禁刑)とは、上限20年までの懲役刑(拘禁刑)で、加重により最長で30年までの期間になることもあります。

ただし、アルコールや薬物の影響で正常な運転に支障が生じる状態で車を運転し、事故を起こしたような場合には、15年以下の懲役(拘禁刑)とされるケースもあります(自動車運転処罰法3条)。

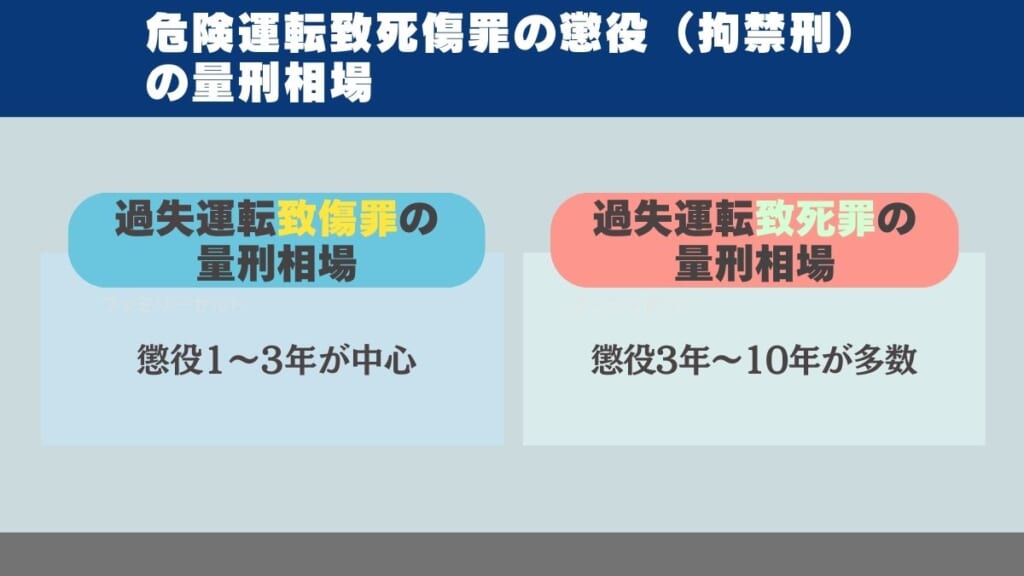

危険運転致死傷罪の懲役(拘禁刑)の量刑相場

危険運転致死傷罪は、法定刑としてはすべて懲役(拘禁刑)となっていますが、実際に科される刑の長さは、事件の内容や加害者の状況によって異なります。

以下では、令和6年版「犯罪白書」に基づき、危険運転致傷罪および致死罪における懲役刑の量刑相場を見ていきましょう。

危険運転致傷罪の量刑相場|懲役1~3年が中心

危険運転致傷罪(被害者がケガをした場合)では、懲役1年〜3年程度の判決が多く見られます。また、危険運転致傷罪で有罪になった事件の約9割で執行猶予が付いていますので、危険運転致傷罪であれば、執行猶予が付く可能性が高いといえるでしょう。

ただし、飲酒や無免許、過去の違反歴がある場合は、たとえ被害者が軽傷であっても実刑となる可能性があるため油断はできません。

危険運転致死罪の量刑相場|懲役3年~10年が多数

被害者が死亡した場合に問われる危険運転致死罪では、状況は大きく異なります。

犯罪白書によれば、致死事件における懲役刑は3年〜10年が中心で、執行猶予が付くことは極めて稀です。実際、令和4年の統計では、危険運転致死罪で有罪となった事件の9割以上が実刑となっており、社会的にも極めて重く受け止められていることがわかります。

さらに、被害者が複数いた場合や、飲酒・薬物の影響が大きかったと認定された場合には、懲役10年以上の判決が下されることも珍しくありません。

危険運転致死傷罪の懲役刑(拘禁刑)の長さに影響を与える主な要素

| 要素 | 内容と影響 |

|---|---|

| 該当条文の類型(2条 or 3条) | 2条(故意的・悪質運転)に該当 → 重い刑- 3条(過失的運転)に該当 → 軽くなる可能性あり |

| 被害の程度と人数 | 死亡事故 → 実刑の可能性大 重傷事故 → 執行猶予の有無に影響 被害者が複数 → 刑が加重される |

| 運転の悪質性 | 酩酊状態、薬物使用、無免許運転、ひき逃げ、長時間の危険運転など → 反社会性が高いと判断され、懲役年数が重くなる |

| 前科・交通違反歴の有無 | 再犯や交通違反歴あり → 実刑の可能性が高くなる 初犯・違反歴なし → 有利な情状として考慮される |

| 示談の成立状況 | 被害者や遺族と示談成立 → 処罰感情が緩和され、刑が軽減される可能性 特に致傷事件では執行猶予を得るための重要要素 |

| 被告人の反省と謝罪 | 真摯な謝罪、反省文、遺族への謝罪文などがあれば情状酌量の材料となり、量刑軽減に働く– 逆に反省の色が薄い場合、実刑の可能性が高まる |

危険運転致死傷罪では、法定刑として懲役刑(拘禁刑)が科されることになりますが、実際の判決で言い渡される懲役年数には大きな幅があります。

以下では、刑の重さを左右する代表的な6つのポイントを説明します。これらの要素は、裁判官が量刑を決定する際に重要視する事情でもあり、適切な弁護活動を行う上でも重要なポイントになります。

自動車運転処罰法2条と3条のどちらの行為類型に該当するか

もっとも重要な要素のひとつが、事件が自動車運転処罰法2条違反(故意的危険運転)と自動車運転処罰法3条違反(過失的危険運転)のどちらとして扱われるかという点です。

2条に該当する場合は「極めて悪質・危険性が高い運転」とされ、重い懲役刑が科されやすくなります。反対に、3条は過失寄りの評価であるため、同じ事故でも刑が軽くなる傾向があります。

したがって、裁判でどちらの条文が適用されるかは、刑の重さを大きく左右する分岐点となるのです。

被害の程度(怪我or死亡)、被害者の数

死亡事故であるか負傷事故であるかも量刑判断の大きな分岐点となります。死亡事故だと危険運転致死罪が適用されますので、長期の実刑判決になる可能性が高くなりますが、負傷事故であれば、執行猶予が付く可能性が高くなるなど、結果は大きく異なります。

また、負傷事故の中でも被害者が重傷を負ったか、軽傷で済んだかによっても、量刑は大きく異なります。さらに、複数の被害者がいる場合は、刑が加重されることがあります。

悪質性の程度

運転行為自体の悪質性も、量刑判断に大きな影響を与えます。

具体的には、以下のような事情があると懲役年数が加重される可能性があります。

| ・酒気帯びではなく酩酊状態だった |

| ・薬物の影響が明らかだった |

| ・無免許運転だった |

| ・事故後に現場から逃走した |

| ・危険運転の継続時間が長かった |

これらの事情は、裁判で「反社会的な態度」「自己中心的な性格傾向」として評価されることがあり、結果として重い処分に結びつきます。

過去の交通違反歴・前科の有無

被告人に過去の交通違反歴や前科がある場合、再犯の可能性が懸念され、量刑が重くなる傾向があります。

特に、過去に飲酒運転や人身事故で処分を受けたことがある場合には、「反省の色が乏しい」とされ、実刑不可避となることも少なくありません。

逆に、交通違反歴がまったくない、初犯であるなどの事情は、有利な情状として考慮されやすいポイントです。

被害者との示談の有無

被害者や遺族との間で示談が成立しているかどうかも、量刑判断に大きく影響します。

示談が成立していれば、被害者側の処罰感情が和らいでいるとみなされ、刑の減軽が期待できます。

特に、致傷事件においては、被害者との示談は、執行猶予を獲得するための重要な要素となります。

被告人の反省や謝罪

裁判では、加害者がどれだけ真摯に反省しているか、被害者や遺族に謝罪の意を示しているかも考慮されます。

その際は、形式的な謝罪ではなく、被告人自身が事故の重大さを理解し、再発防止に向けた姿勢を持っているかが問われます。反省文の提出や遺族宛の手紙などを通じて真摯な態度を示すことで、多少なりとも量刑に好影響を与える可能性があります。

危険運転致死傷罪で懲役(拘禁刑)の実刑判決を回避するためのポイント

危険運転致死傷罪では、法定刑として懲役(拘禁刑)しか定められていませんので、起訴されれば執行猶予が付かない限り必ず実刑になります。

しかし、致傷事件や軽度な過失寄りのケースでは、執行猶予が付くこともあり、実刑を回避できる可能性が残されています。以下では、実刑判決を避けるために有効とされる4つの対処法について説明します。

危険運転致死傷罪の適用を争う

本当に危険運転致死傷罪(自動車運転処罰法2条)が適用されるべきかを争うこと実刑回避の重要なポイントです。

危険運転致死傷罪の立証には非常に高いハードルがありますので、危険運転の適用を争うことで、より軽い過失運転致死傷罪への切り替えが認められる可能性があります。また、危険運転の適用が争いない場合でも、自動車運転処罰法2条と3条とでは量刑に大きな差があるため、被疑者・被告人にとって有利な3条の適用を求めていくべきです。

弁護士を通じて「事故の原因は過失にとどまる」と主張できれば、より軽い罪への切り替えが認められる可能性がありますので、早い段階から弁護士に依頼して適切なサポートをしてもらいましょう。

早期に被害者との示談を成立させる

被害者との示談は、量刑判断において極めて重要な要素です。

特に、致傷事件では、示談の有無が実刑と執行猶予の分かれ目になることもあります。

示談では、被害者への謝罪や被害弁償を行いますが、加害者本人では接触が難しいケースも多いため、弁護士を介して丁寧かつ誠実に交渉する必要があります。

なお、致死事件であっても、示談により遺族の処罰感情が一定程度和らぎ、「寛大な処分を求める旨の嘆願書」が得られれば、量刑によい影響を与える可能性があります。

真摯に反省し、被害者に対して謝罪の意思を示す

裁判では、加害者の態度が厳しく問われます。

事故を軽く見ていたり、責任逃れをしようとするような言動があれば、それだけで心証が悪くなり、重い刑が科されるおそれがあります。

反対に、事故の重大性を深く理解し、心から反省していることが伝われば、情状酌量が認められる可能性が高まります。それには反省文の提出や被害者・遺族への手紙などを通じて誠意を示すことが有効です。

また、反省の言葉だけでなく、態度や表情、法廷での発言すべてが判断材料となるため、事前に弁護士と打ち合わせを行い、裁判に臨む姿勢を整えておくことが重要です。

具体的な再犯防止策を示す

危険運転致死傷罪は「再犯の可能性が高い」とみなされやすいため、再発防止への取り組みも重要な判断材料になります。

たとえば、以下のような行動が再犯防止策として効果的です。

| ・自主的に運転免許の返納を行った |

| ・アルコール依存や薬物依存の治療を開始した |

| ・家族や医師のサポート体制を整えた |

| ・交通安全講習などのプログラムに自主参加した |

これらの取り組みを通じて「二度と同じ過ちを繰り返さない」という意思を裁判所に伝えることで、執行猶予や刑の減軽に結びつく可能性が高まります。

危険運転致死傷罪の懲役刑(拘禁刑)回避を希望するならグラディアトル法律事務所に相談を

危険運転致死傷罪で起訴されると、法定刑はすべて懲役(拘禁刑)となり、特に死亡事故では実刑の可能性が非常に高くなります。そのため、「刑を軽くしたい」「執行猶予をつけたい」と考えても、一般の方だけで対応するのは非常に困難です。

そこで頼りになるのが、刑事弁護に特化し、豊富な経験と実績を持つグラディアトル法律事務所です。

当事務所では、危険運転致死傷罪に精通した弁護士が、事故の態様や証拠の精査を行い、不当な重罰を回避するための弁護活動を徹底します。

たとえば、「危険運転ではなく過失運転であると主張する」「自動車運転処罰法2条ではなく3条の適用を主張する」「被害者との示談を早期に成立させる」「再発防止の計画書や反省文を裁判所に提出する」など、個別事情に応じた最善の方針を選択し、懲役(拘禁刑)の長期化や実刑判決を防ぐために全力を尽くします。

さらに、示談交渉や証拠提出、裁判での弁論などもすべて経験豊富な弁護士が対応するため、ご本人やご家族の精神的負担も大きく軽減できます。

危険運転致死傷罪で処分を少しでも軽くしたいとお考えの方は、お早めにグラディアトル法律事務所にご相談ください。初回相談は無料ですので、安心してご利用いただけます。

まとめ

危険運転致死傷罪は、飲酒・薬物・極端なスピードなどの悪質な運転によって人を死傷させた場合に適用され、法定刑はすべて懲役(拘禁刑)です。

特に、致死事故では実刑の可能性が高く、量刑は3年〜10年以上に及ぶこともあります。

しかし、行為の悪質性や被害の程度、示談の有無、反省の姿勢などによって、刑の減軽や執行猶予の獲得が可能となるケースもあります。

懲役刑を少しでも軽くしたい、実刑を回避したいとお考えであれば、刑事弁護に強いグラディアトル法律事務所までご相談ください。