「飲酒事故を起こした場合、危険運転致死傷罪が適用される?」

「飲酒運転で危険運転致死傷罪が適用された判例にはどのようなものがある?」

「飲酒運転で事故を起こしてしまったときの対処法を知りたい」

飲酒運転によって重大な人身事故を引き起こした場合、「危険運転致死傷罪」が適用されることがあります。危険運転致死傷罪は、自動車運転処罰法に定められた非常に重い犯罪であり、有罪となれば10年を超える実刑判決になることも珍しくありません。特に飲酒による運転は、正常な判断力や操作能力を著しく損なうことから、過失では済まされず、悪質な犯罪と評価される傾向があります。

近年では、実際に飲酒運転によって危険運転致死傷罪が適用された判例も複数存在しており、刑事責任を問われるだけでなく、被害者遺族への高額な賠償責任が課せられるケースも少なくありません。

本記事では、

| ・飲酒運転が危険運転致死傷罪として処罰された代表的な3つの判例の紹介 ・飲酒が関係する危険運転の法的類型や成立要件 ・弁護士による弁護活動のポイント |

などについて詳しく解説します。

飲酒運転による重大事故は、加害者の人生を大きく狂わせます。軽く考えていると取り返しのつかない結果を招きかねません。正しい判断を下すためにも、ぜひ最後までお読みください。

目次

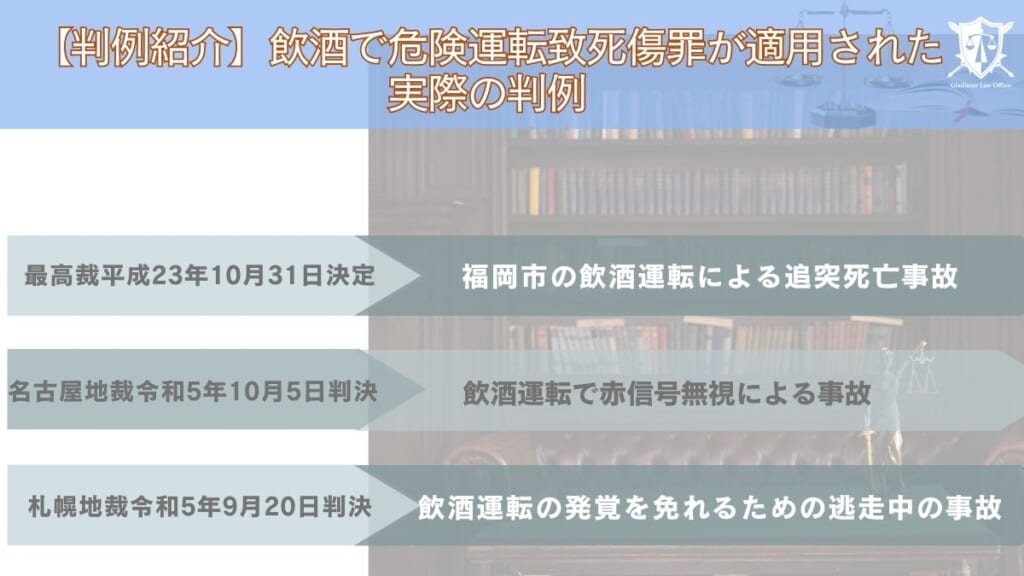

【判例紹介】飲酒で危険運転致死傷罪が適用された実際の判例

飲酒運転による交通事故の中でも、特に悪質で重大な結果を引き起こした事例では、「危険運転致死傷罪」が適用されることがあります。以下では、実際に飲酒運転が危険運転致死傷罪として認定された3件の代表的な判例を紹介します。

【判例①】福岡市の飲酒運転による追突死亡事故|最高裁平成23年10月31日決定

この判例は、平成18年に福岡市で発生した重大な飲酒運転死亡事故に関するものであり、危険運転致死傷罪の適用に関する最高裁の判断が示された重要な事例です。

【事案の概要】

被告人は、勤務先の飲み会やスナックでビール・焼酎・ブランデーなどを大量に飲酒した後、自動車を運転して帰宅途中、福岡市内の海の中道大橋において、前方を走行中の車両に高速で追突。追突された車はそのまま橋から海中に転落・水没し、同乗していた幼い子ども3人が死亡、両親2人が負傷するという極めて痛ましい結果となりました。

【裁判所の判断】

第一審では、事故の原因を「脇見運転」として業務上過失致死傷罪にとどめましたが、控訴審はこれを破棄し、「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態」であったとして危険運転致死傷罪の成立を認定。最高裁もこの判断を支持しました。

判決文によれば、被告人は事故当時、呼気アルコール濃度が0.3mg/L程度と推定され、事故前にはふらつきや平衡感覚の喪失といった高度の酩酊状態が見られていたこと、加えて事故時には直線道路を時速約100kmで走行しながら約8秒間にわたり前方車両に気づかずに追突していたことなどから、「前方注視すべき危険に的確に対処できない状態」にあったと認定されました。

また、裁判所は、単に脇見であった可能性も否定しきれないものの、飲酒による判断力・注意力の著しい低下があったこと、被告人自身もその状態を認識していたと推認できることから、「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態」に該当すると判断。懲役20年の実刑が確定しました。

【ポイント】

この判例は、危険運転致死傷罪の成立要件である「正常な運転が困難な状態」の認定において、単なる数値的なアルコール濃度だけでなく、事故態様・運転挙動・酩酊の程度・本人の認識などを総合的に評価する必要があることを示しています。

【判例②】飲酒運転で赤信号無視による事故|名古屋地裁令和5年10月5日判決

この事案は、被告人が酒気を帯びた状態で乗用車を運転し、赤信号を無視して交差点に高速で進入した結果、他車と衝突して複数の者に重軽傷を負わせたという危険運転致傷事件です。名古屋地方裁判所は、令和5年10月5日、被告人に懲役2年の実刑判決を言い渡しました。

【事案の概要】

被告人は令和5年5月17日早朝、呼気1リットル中0.15mg以上のアルコールを身体に保有する状態で、A市内を普通乗用車で走行中、交差点の赤信号を意図的に無視し、時速約81kmという高速で進入。その際、右方から青信号で進入してきた被害者D(当時56歳)の車両と衝突し、被害車両を路外フェンスに衝突させた上、傾斜地に転落させました。この事故により、Dに左外傷性気胸など約3か月の治療を要する傷害を、被告人の同乗者にも約15日間の傷害を負わせています。

【裁判所の判断】

裁判所は、被告人の運転態様について「信号を意に介さず赤信号を殊更に無視し、高速度で交差点に進入した」と認定。危険運転致傷罪(自動車運転処罰法2条7号)の適用を認めたうえで、量刑の理由として、赤信号無視と高速走行という極めて危険な運転であり、被害の重大性からも厳しく責任を問うべきであると述べました。

一方で、被告人に前科がないこと、母親の監督誓約があること、保険により賠償の見込みがあることなどを考慮し、懲役2年という実刑ながらも比較的軽い量刑が選択されました。

【ポイント】

この判例は、飲酒運転に加えて信号無視や高速走行といった悪質な運転行為があった場合に、危険運転致傷罪として処罰されることを示すものです。「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」で重大事故が発生した典型例といえるでしょう。

【判例③】飲酒運転の発覚を免れるための逃走中の事故|札幌地裁令和5年9月20日判決

この事件は、被告人が飲酒の発覚を免れる目的で事故現場から逃走し、その途中で赤信号を無視してタクシーに衝突し、運転手に6か月の加療を要する重傷を負わせた悪質なケースです。裁判所は、被告人の行為が危険運転致傷罪に該当すると認定し、懲役2年6月の実刑判決を言い渡しました。

【事案の概要】

被告人は、令和5年5月4日午後、酒を飲んだ状態で自動車を運転し、時速92キロで走行中に停止車両に衝突し1件目の事故を起こしました。その後、事故現場から立ち去り、赤信号を殊更に無視して交差点に進入。タクシーと衝突し、運転手に重傷を負わせました。いずれの事故でも被告人は救護措置を取らず、そのまま逃走して翌日まで警察に出頭しませんでした。

【裁判所の判断】

裁判所は、被告人が「アルコールの影響により正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」で自動車を運転していたと認定。さらに、逃走中に複数の信号無視を行い、赤信号を殊更に無視して交差点に進入した危険な運転態様は、自動車運転処罰法2条7号に該当するとして危険運転致傷罪の成立を認めました。

量刑理由において裁判所は、被告人が明らかに酩酊状態であったにもかかわらず運転を開始し、無謀な追い越しや信号無視を繰り返しており、飲酒運転の危険性が現実化した結果と評価しました。被告人には反省の弁が見られ、雇用主による支援の意向もあるものの、逃走・ひき逃げの態様が極めて悪質で、責任非難の程度が高いとして、実刑判決を下しました。

【ポイント】

この判例は、単に飲酒運転を行っただけでなく、その発覚をおそれてさらなる危険行為を重ねた場合に、より重い刑事責任が問われることを明確に示しています。特に、赤信号無視やひき逃げ、救護義務違反といった複合的な違法行為は、裁判所において極めて重く評価される傾向があります。

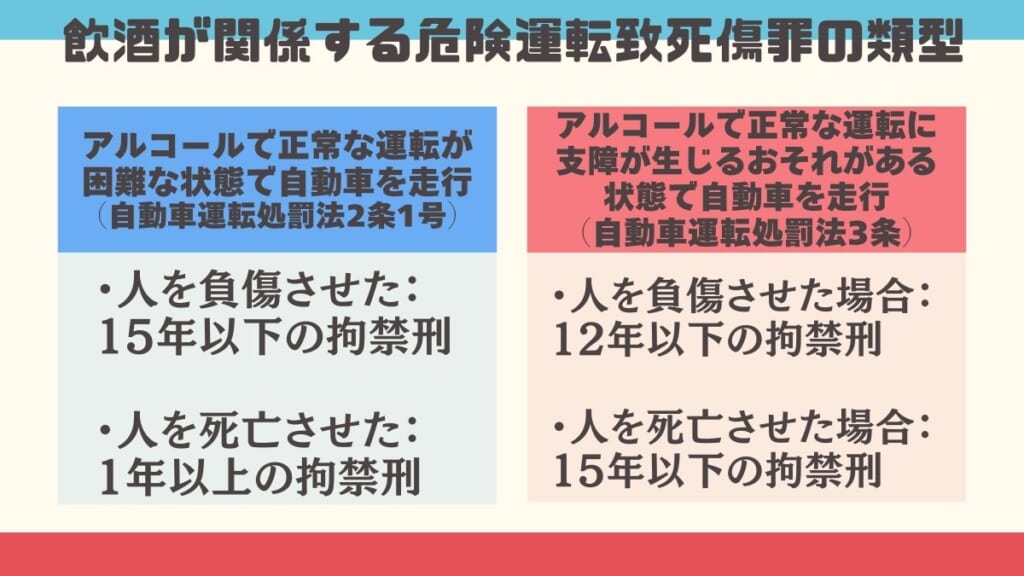

飲酒が関係する危険運転致死傷罪の類型

飲酒運転で事故を起こした場合、飲酒の程度や運転状況によっては危険運転致死傷罪として処罰される可能性があります。以下では、飲酒が関係する危険運転致死傷罪の2つの類型を紹介します。

自動車運転処罰法2条1号|アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行

自動車運転処罰法2条1号は、危険運転致死傷罪の中でも「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態」で車を運転した場合に適用されるものです。

ここでいう「正常な運転が困難」とは、たとえば以下のような状況を指します。

| ・酩酊状態でハンドルやブレーキ操作に支障がある |

| ・注意力が著しく低下して前方不注視となる |

| ・車線を大きく逸脱するような蛇行運転をしている |

こうした状態で事故を起こした場合、人を負傷させたときは15年以下の懲役(拘禁刑)(致傷)、人を死亡させたときは1年以上の有期懲役(拘禁刑)(致死)という重い罰則が科されます。

この条文が適用されるためには、「自分が飲酒によって正常に運転できないと認識していた」または「それに近い認識(未必的認識)」があったことが必要です。つまり、「酔っていたけど大丈夫だと思った」では通用せず、飲酒の危険性を理解しながら運転を続けたと評価されれば、自動車運転処罰法2条1号の適用が検討されます。

自動車運転処罰法3条|アルコールの影響により正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を走行

自動車運転処罰法3条は、アルコールの影響で「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」で運転し、人を死傷させた場合に適用されます。こちらは、2条よりは軽い罪ですが、通常の過失運転よりは重く処罰されます。

適用されるケースとしては、以下のようなものがあります。

| ・酒気帯び運転に該当する呼気中アルコール濃度(0.15mg/L以上)が検出された ・顔が赤い、呂律が回っていない、歩き方が不安定といった酩酊症状があった ・ドライブレコーダーや証言から飲酒による操作ミスが疑われる |

この条文では、運転者本人にアルコールによる運転の危険性の認識がなかったとしても、客観的にアルコールの影響で事故が起きたと判断されれば適用される可能性があります。その場合の罰則は、以下のとおりです。

| ・人を負傷させた場合:12年以下の懲役(拘禁刑) ・人を死亡させた場合:15年以下の懲役(拘禁刑) |

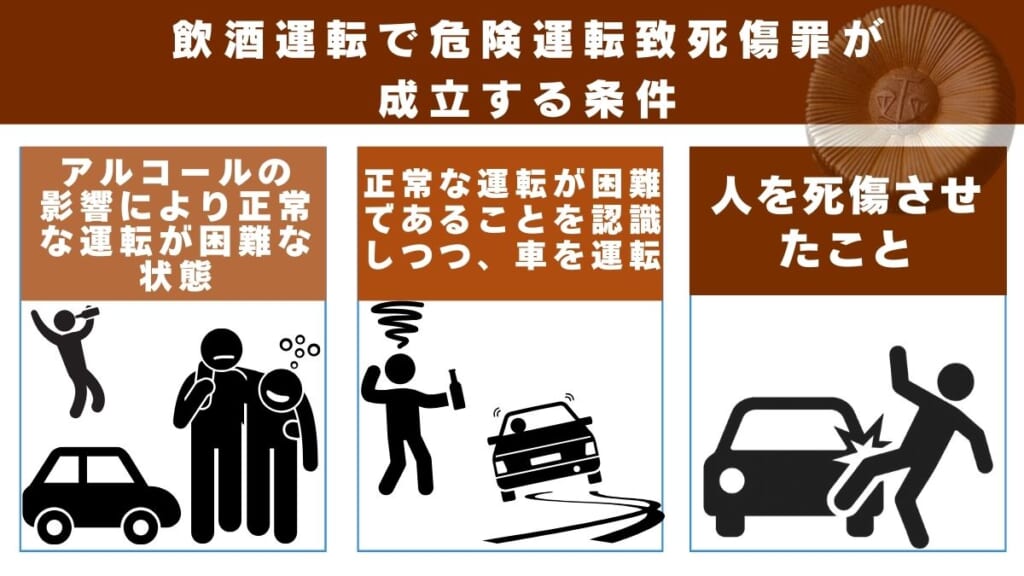

飲酒運転で危険運転致死傷罪が成立する条件

飲酒運転により人身事故が発生した場合、「危険運転致死傷罪」が適用されるかどうかは、アルコールの影響の程度や運転者の認識など、複数の要素を総合的に判断して決まります。

以下では、飲酒運転で危険運転致死傷罪が成立する条件について説明します。

アルコールの影響により正常な運転が困難な状態であること

まず重要なのは、単に「酒気を帯びていた」「飲酒運転だった」というだけでは危険運転致死傷罪(自動車運転処罰法2条1号)は成立しないという点です。この条文では、「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態」での運転が処罰対象とされています。

ここでいう「正常な運転が困難な状態」とは、まっすぐ走れない、車線維持ができない、信号や標識の認識が困難、ブレーキ操作に遅れが出る、注意力が著しく低下しているなど、運転能力が明らかに著しく損なわれた状態を意味します。このような状態は、飲酒量やアルコール濃度だけでなく、運転態度、車両挙動、目撃証言、ドライブレコーダーの映像などを総合的に評価して判断します。

たとえば、事故前から蛇行運転をしていた、急なブレーキや加速を繰り返していた、事故後に意味不明な言動をしていたといった事情があると、「正常な運転が困難」と評価される可能性が高くなります。

「正常な運転が困難な状態」であることを認識しつつ、自動車を運転

危険運転致死傷罪が成立するには、「認識要件」も重要です。つまり、運転者自身が「自分はアルコールの影響でまともに運転できないかもしれない」とわかっていながら運転したことが必要です。

この点について、自動車運転処罰法2条1号では、「故意犯」としての成立を前提としています。つまり、加害者が自らの酩酊やふらつきなどを自覚しつつも、「まあ大丈夫だろう」と軽率にハンドルを握った場合、その認識があれば危険運転致死傷罪が成立しうるのです。

一方で、自動車運転処罰法3条(準危険運転致死傷罪)の場合は、「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」であれば足り、本人の認識は不要です。つまり、「飲酒の影響がありそう」という状況下で事故を起こした場合、本人に自覚がなくても3条で処罰される可能性があります。

このように2条と3条では成立に必要な主観的要件に明確な違いがある点に注意が必要です。

人を死傷させたこと

危険運転により人を死傷させたことが要件となります。

具体的には、歩行者をはねて死亡させた、他の車と衝突して相手に骨折やむち打ちなどの傷害を負わせたといった事例が該当します。物損事故のみでは本罪は成立しません。

なお、危険運転致死傷罪が適用されるか否かは、事故の被害程度や運転状況の詳細に大きく左右されます。したがって、飲酒運転による事故が発生した場合は、早急に弁護士に相談し、事実関係の整理と適用条文の検討を受けることが非常に重要です。

飲酒による危険運転致死傷罪で弁護士ができるサポート

危険運転致死傷罪は非常に重い刑罰が科される可能性のある犯罪ですが、弁護士に依頼することで、刑の軽減や前科の回避などの可能性を高めることができます。以下では、弁護士が提供できる3つの主なサポートについて説明します。

危険運転致死傷罪の適用を争う弁護活動

飲酒運転による事故で危険運転致死傷罪が適用されるには、正常な運転が困難な状態であったことおよびそれを被告人自身が認識していたことが必要です。つまり、「飲酒はしていたが、そこまで酩酊していなかった」「事故の原因は別にある」などの事情が認められれば、過失運転致死傷罪として扱われる可能性があります。

弁護士は、呼気アルコール濃度、目撃証言、運転映像、被告人の供述などを丁寧に検討し、過失運転致死傷罪の適用が妥当でないことを主張する弁護活動を行います。これにより、量刑が大きく変わる可能性もあります。

被害者との示談交渉

被害者が重傷を負った場合でも、示談が成立すれば刑の減軽や執行猶予付き判決の獲得に繋がる可能性が高くなります。弁護士は加害者に代わって示談交渉を行い、誠意を持って謝罪し、適切な補償案を提示することで、被害者の処罰感情を和らげることが可能です。

特に、飲酒運転による事故では、被害者が加害者を厳しく非難する傾向がありますが、弁護士が間に入ることで冷静な対話が可能になり、示談成立の可能性が高まります。

また、任意保険の使用や加害者側の経済状況を考慮した支払い方法の提案など、具体的な交渉についても弁護士がサポートしますので、安心してお任せください。

再発防止に向けたアドバイスやサポート

飲酒運転を繰り返さないことは、社会的信頼を回復し、情状酌量を得るためにも極めて重要です。弁護士は、再発防止のために以下のようなアドバイスやサポートを提供します。

| ・アルコール依存の有無に応じた専門機関の紹介 ・カウンセリングや通院の記録の取得支援 ・再発防止誓約書の作成や職場提出 ・家族の監督体制構築への助言 |

これらを通じて、「反省していること」「社会復帰に向けた取り組みをしていること」を裁判所に示すことができれば、判決へのよい影響が期待されます。

飲酒による危険運転致死傷罪を犯したときはすぐにグラディアトル法律事務所に相談を

飲酒運転による事故で危険運転致死傷罪が適用されると、有罪判決の際には長期の実刑が科される可能性が極めて高くなります。その場合、刑事処分だけでなく、社会的信用や職場復帰にも深刻な影響を及ぼします。

そのような事態に直面したとき、早急に弁護士に相談することが非常に重要です。グラディアトル法律事務所では、交通事故案件に精通した弁護士が、危険運転致死傷罪の成立要件を丁寧に精査し、危険運転致死傷罪の適用を争う弁護活動で実刑の回避を目指していきます。

また、私たちは被害者との示談交渉にも注力しており、謝罪や補償に向けた誠実な対応を通じて、被害感情や処罰意思の緩和を目指します。示談が成立すれば、起訴の回避や執行猶予の獲得につながる可能性も高まります。

さらに、当事務所では再発防止に向けた行動のサポートも行っており、アルコール依存症の治療や誓約書の作成など、裁判で有利な事情として評価される活動を具体的に支援いたします。

危険運転致死傷罪は、早期対応が結果に大きく影響する重大事件です。少しでも不安がある方は、すぐにグラディアトル法律事務所へご相談ください。初回相談は無料で、秘密厳守のうえ迅速に対応いたします。

まとめ

飲酒による危険運転致死傷罪は、初犯であっても実刑判決となる可能性が高く、人生に大きな影響を及ぼす重大な犯罪です。特に、飲酒運転で死亡事故を起こしてしまった場合、厳罰は免れません。

しかし、弁護士が適切に対応することで、危険運転の成立を争ったり、示談により量刑を軽減できる可能性があります。飲酒による事故を起こしてしまったら、一人で悩まず、交通事件に強いグラディアトル法律事務所にご相談ください。