「危険運転致死傷罪が適用された判例にはどのようなものがある?」

「危険運転致死傷罪の適用の可否が争われた判例とは?」

「危険運転致死傷罪で有罪になるとどの程度の刑罰が科される?」

危険運転致死傷罪は、悪質な運転行為によって人を死傷させた場合に適用される重大な犯罪です。しかし、実際にこの罪が適用されるかどうかは、運転者の状態や運転行為の内容によって大きく異なります。たとえば、飲酒運転や薬物使用の有無、スピード超過やあおり運転の程度などが判断のポイントになります。

また、あおり運転や飲酒・薬物の影響下での運転、極端な速度超過といった行為は、危険運転致死傷罪の典型例とされる一方で、似たような状況でも適用が否定された判例も存在します。交通事故を起こして、危険運転致死傷罪が適用されるか、それよりも軽い過失運転致死傷罪が適用されるかは、今後の人生においても大きな分岐点となりますので、過去の判例から両罪の適用のポイントを見ていきましょう。

本記事では、

| ・危険運転致死傷罪の適用が「肯定された判例」と「否定された判例」 ・危険運転致死傷罪の適用を分けるポイント ・危険運転致死傷罪の量刑傾向 |

などを詳しく解説します。

危険運転で刑事責任を問われている方や、そのご家族の方にとって、判例に基づく理解は重要な手がかりになります。ぜひ最後までご覧ください。

目次

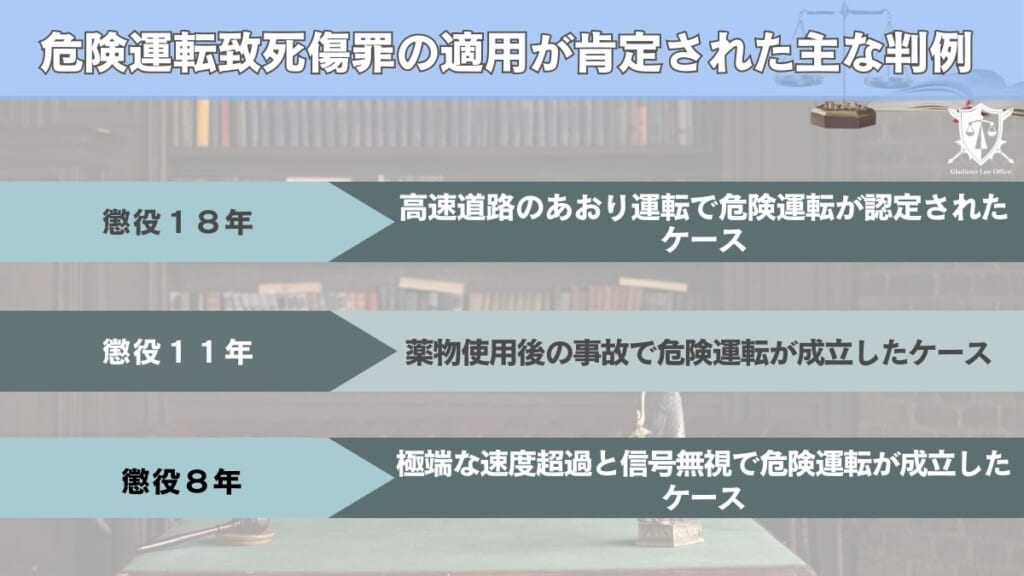

危険運転致死傷罪の適用が肯定された主な判例

危険運転致死傷罪が成立するには、「正常な運転が困難な状態」で運転し、人を死傷させたことが必要です。以下では、実際に危険運転致死傷罪の適用が認められた主な判例を3つ取り上げ、どのような事情で成立が認められたのかを解説します。

【判例①】高速道路のあおり運転で危険運転が認定されたケース|東京高裁令和6年2月26日判決(懲役18年)

【事案の概要】

被告人は、高速道路のパーキングエリアで駐車方法をめぐって被害男性に注意されたことに腹を立て、高速道路上で報復的な運転を繰り返しました。具体的には、東名高速道路の片側3車線の走行中、被害男性らが乗る被害車両の直前に4回にわたり車線変更を行っては減速し、車間距離を極端に詰めて走行妨害。結果として、被害車両を高速道路上に停止させる状況に追い込み、直後に大型トラックが追突。被害男性とその妻が死亡し、同乗していた2人の子どもも負傷するという重大事故に発展しました。

【判決のポイント】

裁判所は、被告人の運転が「通行を妨害する目的で進路変更を行う行為」に該当すると認定し、自動車運転処罰法2条3号に基づく危険運転致死傷罪の成立を認めました。高速道路上という危険性の高い環境で、他車の前方に車線変更して急減速し、車間距離を詰めるという行為を繰り返した点は、通行を妨害する目的が明白であり、著しく悪質と評価されました。

また、単なる一時的な煽り行為にとどまらず、執拗かつ連続的に妨害運転を繰り返していた点や、事故後には被害男性に対し胸ぐらをつかむなどの暴行も加えていたことから、裁判所は強い非難を加えました。

その結果、被告人には懲役18年(原審)の実刑判決が言い渡され、控訴審でも事実誤認等の主張は退けられ、原判決が維持されました。

【判例②】薬物使用後の事故で危険運転が成立したケース|神戸地裁平成29年10月3日判決(懲役11年)

【事案の概要】

被告人は、覚せい剤を自己注射した翌日に、警察の追跡を振り切るため、進入禁止の一方通行道路を時速約80kmで逆走し、赤信号を無視して交差点に進入しました。そして、青信号に従って交差点に進入してきた普通自動二輪車と衝突し、運転していた34歳の男性を死亡させました。事故後、被告人は車両を停止することなく現場から逃走し、救護措置や警察への報告も行いませんでした。

【判決のポイント】

裁判所は、被告人の行為を危険運転致死罪(自動車運転処罰法2条6号)に該当すると認定しました。特に、覚せい剤の影響下で、極めて危険な逆走・信号無視・高速運転を行ったことが「正常な運転が困難な状態」とされ、故意に交通法規を無視した点も重視されました。

さらに、事故直後に救護義務や報告義務を果たさず逃走したこと、覚せい剤の同種前科が複数あることなどから、被告人の責任は重大とされました。

裁判所は、被告人に対し懲役11年の実刑判決を言い渡し、「本件は危険運転致死の中でも重い部類に属する」と明言しています。

なお、事故の損害は任意保険により一部補填される見込みであるものの、被害者遺族の処罰感情は極めて強く、反省の言葉や家族の監督誓約といった情状を考慮しても、重い処分が相当とされました。

【判例③】極端な速度超過と信号無視で危険運転が成立したケース|和歌山地裁令和4年7月12日判決(懲役8年)

【事案の概要】

被告人は、早朝、職場に遅刻しそうになったことから、焦りの中で軽自動車を運転していました。市街地にある信号交差点の赤信号を確認しながらも、これを無視し、時速約130kmという非常に高い速度で進行。そのまま交差点手前約50メートルの地点まで速度を保ち、やや減速したものの、時速約85kmのまま青信号で進行してきた他車に衝突し、55歳の被害者を死亡させました。

【判決のポイント】

裁判所は、被告人の運転行為について、「赤信号を殊更に無視し、重大な交通の危険を生じさせる速度で交差点に進入した」という点を重視し、自動車運転処罰法2条7号(危険運転致死罪)に該当すると判断しました。

量刑理由では、信号無視と時速130kmという極端な速度超過の組み合わせが「同種事案の中でも中間よりやや重い部類」に位置付けられるとされました。特に、赤信号を認識しながらも減速せず突入した行為には、交通法規を軽視する態度が顕著に見られたとされています。

一方で、被告人が比較的若年で前科がなく、謝罪と反省の言葉を述べていたこと、任意の対人無制限共済による賠償の見込みがあること、そして被告人の母親が監督を誓約していることなど、一定の情状酌量も認められました。

その結果、被告人には懲役8年の実刑判決が下されています。

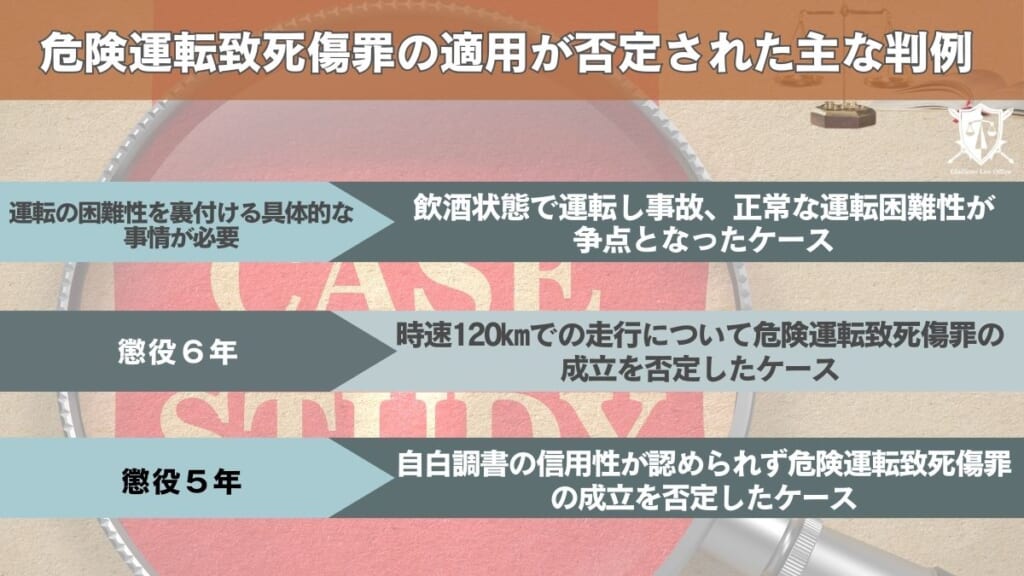

危険運転致死傷罪の適用が否定された主な判例

【判例①】飲酒状態で運転し事故、正常な運転困難性が争点となったケース|最高裁平成23年10月31日決定

【事案の概要】

被告人は酒気帯びの状態で自動車を運転し、死亡事故を起こしました。呼気中アルコール濃度は高かったものの、運転態様が安定していたことなどから、「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態」といえるかが争点となりました。

【判決のポイント】

裁判所は、「危険運転致死傷罪(自動車運転処罰法2条1号)」の成立には、単に酩酊状態であることや酒気帯びの数値が高いことだけでは足りず、実際に正常な運転が困難であったと認められる事情が必要であると判断しました。

本件では、事故前の運転状況に蛇行や異常が見られず、被告人が冷静な言動をしていたことから、正常な運転困難性を認定せず、危険運転致死傷罪は否定されました。

この判断により、飲酒事故において危険運転致死傷罪が成立するためには、運転の困難性を裏付ける具体的な事情が必要であることが明確化されました。

【判例②】時速120㎞での走行について危険運転致死傷罪の成立を否定したケース

|千葉地裁平成28年1月21日判決(懲役6年)

【事案の概要】

被告人は、酒気帯び状態で普通乗用車を運転し、千葉県内の一般道を時速約120kmで走行していたところ、右折しようとしていた原付バイクと衝突。原付に乗っていた被害者を即死させる事故を起こしました。事故前には別の車両との接触(第一事故)と報告義務違反もあり、事故後に現場から逃走するなど悪質な態様が問題となりました。

検察は、被告人の走行速度が時速149~182kmに達していたと主張し、「その進行を制御することが困難な高速度」(自動車運転処罰法2条4号)に該当するとして危険運転致死罪を起訴しました。一方、弁護人は、速度は時速120km程度にとどまるとし、過失運転致死罪の成立にとどまると反論しました。

【判決のポイント】

裁判所は、速度に関する複数の鑑定意見(県警科学捜査研究所、EDR記録など)を精査した結果、検察主張のような時速149~182kmという極端な速度には合理的疑いがあると判断。最終的に、被告人の自認やEDR記録と整合する「時速120km程度」での走行と認定しました。

そのうえで、危険運転致死罪における「進行を制御することが困難な高速度」とは、道路の物理的形状や車両性能からみて、制御不能に近い状態を指すと解釈。歩行者の存在や他車の挙動などの要素は含まれないとしました。

本件道路は直線で見通しもよく、実際に被告人は事故現場直前まで車線変更を的確に行っていたことから、「制御困難な高速度」には該当しないと判断し、危険運転致死罪の成立は否定されました。

その結果、裁判所は予備的訴因である「制限速度違反」および「前方不注視」による過失運転致死罪の成立を認め、被告人を懲役6年に処する判決を下しました。

【判例③】自白調書の信用性が認められず危険運転致死傷罪の成立を否定したケース

|大阪高裁令和2年7月3日判決(懲役5年)

【事案の概要】

被告人は、軽乗用車を運転中、信号のある交差点において、自転車で横断していた高齢女性に衝突し、死亡させました。事故当時、被告人が赤信号を無視して進入し、時速100km近い速度で走行していたとされ、検察は「信号無視」および「制御困難な高速度」による危険運転致死罪を主張しました。

一方、事故現場の防犯カメラ映像などはなく、危険運転行為の立証は被告人の自白調書に依拠していました。

【判決のポイント】

裁判所は、危険運転致死罪の成立要件である「赤信号無視」や「進行を制御することが困難な高速度」に該当するか否かを、自白調書の信用性に照らして慎重に検討しました。

その結果、

| ・被告人の自白が、捜査の進展とともに変遷していたこと ・自白の内容が、事故後の実況見分調書や車両の破損状況と整合しない点があったこと ・任意性や信用性に疑問を生じさせる録音・録画の不備があったこと |

などから、自白調書には「合理的疑いを超える信用性が認められない」と判断し、危険運転致死罪の成立は否定されました。

裁判所は、事故そのものについては、脇見運転などの過失があったと認定し、過失運転致死罪の成立を認めて懲役5年の実刑判決を言い渡しました。

判例から見る危険運転致死傷罪の適用を分けるポイント

危険運転致死傷罪の適用可否は、被告人の運転行動や事故当時の状況を総合的に評価して判断されます。特に注目されるのが、「正常な運転困難性」や「故意の有無」、それらを裏付ける「証拠の有無」です。

ここでは、これまで紹介した判例をもとに、危険運転致死傷罪の成立を左右する代表的な判断ポイントを3つに分けて説明します。

「正常な運転困難性」の具体的判断要素(蛇行運転、信号無視、事故前の挙動など)

危険運転致死傷罪の成立においてもっとも重要な要素のひとつが、「正常な運転が困難な状態だったかどうか」です。これは、単に酒気帯びや速度超過があったというだけでは足りず、運転行動自体が明らかに制御不能な状態だったかどうかが問われます。

主な判断材料としては、以下のようなものがあります。

| ・蛇行運転や逆走など、他車や歩行者から見ても異常と感じる運転挙動 |

| ・赤信号無視や右側通行の継続といったルール無視の連続 |

| ・事故前に他の車両と衝突してもそのまま走行を続けたか(前走車との接触後の逃走など) |

| ・運転者自身が急ブレーキや急ハンドルを繰り返していたかどうか |

たとえば、時速120kmでの運転については、直線道路で見通しがよく、操作も可能な状況であれば「正常な運転困難性」とはいえないと判断された判例もあります。つまり、違反行為そのものの有無ではなく、周囲の状況なども踏まえて「正常な運転困難性」が判断されるのです。

故意性が推認される事情(報復動機、継続的な妨害運転)

危険運転致死傷罪の多くは「未必の故意」が問題となります。つまり、「自分の運転行為が人を死傷させる可能性がある」と分かっていながら、あえて危険な運転を続けたような場合です。

故意性の有無は、以下のような事情から推認されます。

| ・煽り運転が長時間・複数回繰り返されていた |

| ・前方車両への幅寄せ・急接近・パッシングなどの威嚇行為 |

| ・事故直前にトラブルが発生していた(クラクション・暴言など) |

| ・過去にも同様の運転歴があった(悪質性の常習性) |

実際、危険運転が成立した判例の中には、「被害者の進路を意図的に妨害し、進行方向を塞ぐような運転をした」ことを根拠に未必の故意が認定されたケースもあります。

これに対して、信号無視や速度超過が単発であった場合や、動機に特別な対人トラブルが見られない場合には、故意性が否定される傾向にあります(例:操作ミスや漫然運転の場合など)。

証拠の種類と活用例(ドライブレコーダー映像・目撃証言・精神鑑定)

危険運転致死傷罪の立証では、客観的証拠の存在が極めて重要です。特に、「運転が制御困難だったか」「加害者に危険な認識があったか」といった主観的要素を証明するためには、第三者の視点からの証拠が不可欠となります。

危険運転致死傷罪の事案で用いられる代表的な証拠には、以下のようなものがあります。

| 【ドライブレコーダー映像】 事故前後の車両の挙動、ブレーキ・ハンドル操作の有無を客観的に把握できます。蛇行運転・煽り行為の有無なども一目瞭然です。 【目撃証言(通行人・他の運転手)】 「あの車は赤信号でも止まらなかった」「急な進路変更を繰り返していた」などの証言は、運転の危険性や故意性の立証に有力です。 【精神鑑定やアルコール検査記録】 薬物やアルコールの影響で認知力や判断力が著しく低下していた場合、「正常な運転困難性」の根拠となり得ます。 |

一方、【大阪高裁令和2年7月3日判決】のように、自白調書のみで立証を試みた場合、供述の変遷や信用性が問われ、成立が否定される可能性もあります。つまり、信頼性の高い客観証拠の有無が、危険運転致死傷罪の適用を大きく左右するといえるでしょう。

判例から読み解く危険運転致死傷罪の量刑傾向

危険運転致死傷罪は、交通犯罪の中でも極めて重い法定刑が規定されており、実際に科される処分も他の交通事故と比べて厳しい傾向があります。以下では、最新の統計や判例を踏まえながら、量刑相場とその傾向を解説します。

危険運転致傷罪の量刑相場|懲役・禁錮(拘禁刑)1~3年程度

危険運転によって他人に傷害を負わせた場合は、「危険運転致傷罪」として処罰されます。

犯罪白書によると、危険運転致傷罪で有罪となった事件では、おおむね懲役1年から3年程度の刑期が多くなっています。

ただし、飲酒運転や無免許運転など、危険運転の内容が悪質であればあるほど重い刑が下される傾向にあります。また、被害者が重傷を負った場合や複数人が負傷したケースでは、相場よりも刑期が伸びることもあります。

なお、危険運転致傷罪で有罪判決となった事件のうち、約89.1%の事件で執行猶予が付いています。このことから危険運転致傷罪の事案であれば、執行猶予の可能性が高いといえるでしょう。

危険運転致死罪の量刑相場|懲役・禁錮(拘禁刑)3~10年程度

危険運転により被害者が死亡した場合には「危険運転致死罪」となり、より重い刑罰が科されます。犯罪白書によれば、危険運転致死罪の量刑はおおむね懲役3年~10年程度が相場となっています。

特に、飲酒や薬物の影響下での運転、極端な速度超過、悪質なあおり運転などがある場合は、実刑かつ長期の懲役刑が選択される傾向があります。また、前科がある場合や反省の態度が見られない場合には、より重い量刑が科されることもあります。

なお、危険運転致死罪で執行猶予が付いた事件は32件中1件のみ(約3%)ですので、ほとんどのケースで実刑となるのが現状です。

危険運転致死傷罪の弁護はグラディアトル法律事務所にお任せください

危険運転致死傷罪は、重い法定刑と社会的非難を伴う極めて重大な犯罪です。逮捕・起訴されてしまうと、長期の実刑が見込まれるケースも多く、被疑者やそのご家族にとって人生を大きく左右する問題となります。しかし、運転状況や被疑者の状態によっては、危険運転ではなく過失運転致死傷罪など、より軽い罪にとどまる余地もあります。

グラディアトル法律事務所は、危険運転致死傷罪をはじめとする交通事件に多数の対応実績を有する刑事弁護のプロフェッショナル集団です。ドライブレコーダー映像の精査、精神鑑定、供述内容の矛盾の指摘など、危険運転の成立を争うための法的戦略を徹底して行います。

また、被害者側との示談交渉も弁護士が行うことで、加害者側の誠意が伝わりやすくなり、結果として不起訴・執行猶予・刑の減軽といった有利な結果を獲得できる可能性が高まります。取調べ段階からの弁護活動がその後の処分を大きく左右するため、できる限り早期のご相談が重要です。

危険運転致死傷罪でお悩みの方は、ひとりで抱え込まず、まずはグラディアトル法律事務所にご相談ください。初回相談は無料で承っており、土日祝日・緊急のご相談にも対応可能です。迅速かつ的確な弁護活動で、あなたとご家族の未来を守ります。

まとめ

危険運転致死傷罪が成立するかどうかは、運転者の状態や運転行為の悪質性、そして証拠の内容によって大きく左右されます。過去の判例では、あおり運転・薬物使用・極端な速度超過が危険運転と判断された一方、同様の事案でも成立が否定されたケースも存在します。

危険運転致死傷罪で有罪となれば、長期の実刑判決が下される可能性もあるため、早期に適切な弁護を受けることが極めて重要です。危険運転の疑いをかけられている方やご家族の方は、ぜひグラディアトル法律事務所までご相談ください。判例に基づく戦略的な弁護で、最善の結果を目指します。