「危険運転致死傷罪とはどのような犯罪?」

「危険運転致死傷罪と過失運転致死傷罪の違いとは?」

「危険運転致死傷罪が適用されるとどの程度の刑罰が科される?」

危険運転致死傷罪とは、極めて悪質で危険な運転行為によって、人にけがを負わせたり死亡させたりした場合に適用される重大な犯罪です。飲酒運転や薬物の影響下での運転、あおり運転、信号無視による暴走など、通常の過失とは異なり、故意に近いレベルの危険性を持つ運転行為が対象となります。

この罪は、「過失運転致死傷罪」では対処できなかったような悪質事故に対し、より厳しく対処するために設けられたものです。そのため、危険運転致死傷罪が適用された場合には、非常に重い刑罰が科される可能性があり、人生に大きな影響を及ぼすことになります。

また、報道や世間の注目を集めることも少なくなく、社会的な信用や仕事、家庭生活にも深刻な影響を及ぼすことがあるでしょう。

本記事では、

| ・危険運転致死傷罪に該当する行為の類型 ・危険運転致死傷罪の量刑相場や過失運転との違い ・逮捕後の刑事手続きの流れ |

などをわかりやすく解説します。

もしご自身やご家族が危険運転致死傷罪で逮捕された場合、今後の人生に大きく影響する可能性があります。正しい知識を持ち、適切な対応をとるために、ぜひ最後までご覧ください。

目次

危険運転致死傷罪とは?

危険運転致死傷罪とは、極めて危険で悪質な運転によって人を死傷させた場合に適用される重大な犯罪です。たとえば、飲酒運転や薬物の影響下での運転、高速道路でのあおり運転、信号無視による暴走などが該当します。

この罪は、従来の「過失運転致死傷罪」では対処が難しかった悪質事故を、より厳しく処罰するための制度です。危険運転致死傷罪は、自動車運転処罰法の2条と3条に規定されており、どちらに該当するかによって刑罰の重さも異なります。

この罪が適用されると、実刑判決になる可能性が高く、社会的信用や生活への影響も避けられません。

危険運転致死傷罪が成立する2つの行為類型

| 類型 | 根拠条文 | 概要 | 具体的行為例 |

|---|---|---|---|

| ① 悪質な危険運転型 | 自動車運転処罰法2条 | 故意に近い危険・反社会的な運転により死傷させた場合に適用 | 飲酒・薬物影響下の運転、あおり運転、極端な速度、赤信号無視など |

| ② 状態異常による危険運転型 | 自動車運転処罰法3条 | 病気や飲酒により正常な運転が困難になると予見できたのに運転し、事故を起こした場合に適用 | 統合失調症、てんかん、再発性失神、アルコール影響による状態悪化など |

危険運転致死傷罪は、自動車運転死傷行為処罰法において2つの類型に分けて規定されています。1つは第2条に基づく類型で、故意に近い悪質な運転行為を対象としています。もう1つは第3条に基づく類型で、アルコールや病気などの影響によって正常な運転が困難となった場合に適用されます。以下では、それぞれの類型に含まれる行為内容を詳しく見ていきましょう。

自動車運転処罰法2条に該当する行為

自動車運転処罰法2条の行為は、故意に近い危険運転を列挙しており、特に社会的にも問題視されている類型です。具体的には、以下のような行為が含まれます。

| ・アルコールまたは薬物の影響により正常な運転が困難な状態での走行 |

| ・制御困難な高速度での走行 |

| ・進行を制御する技能を有しない走行 |

| ・人や車の通行妨害目的で、走行中の自動車の直前への進入その他通行中の人車に著しく接近する運転 |

| ・車の通行妨害目的で、走行中の車の前方での停止その他これに著しく接近することとなる運転 |

| ・高速道路における上記5の運転により、走行中の自動車に停止・徐行させる行為 |

| ・赤信号等を殊更無視した危険な速度での運転 |

| ・通行禁止道路を進行する危険な速度での運転 |

これらの行為はいずれも、通常の過失運転とは一線を画し、極めて危険かつ反社会的と評価されるため、重い処罰が科されます。法的には「故意犯と同視し得る程度に危険」とされることが特徴です。

自動車運転処罰法3条に該当する行為

自動車運転処罰法3条の行為は、第2条ほど悪質性が高くないものの、運転者の身体・精神状態により正常な運転が困難になることを予見できた場合に適用されます。具体的には、次のようなケースです。

・アルコールまたは薬物の影響により、走行中に正常な運転に支障が生じる恐れがある状態で自動車を運転し、よってその影響により正常な運転が困難な状態に陥る行為

・統合失調症

・てんかん

・再発性の失神

・低血糖症

・躁うつ病

・重度の睡眠障害

上記の影響により、走行中に正常な運転に支障が生じる恐れがある状態で自動車を運転し、よってその影響により正常な運転が困難な状態に陥る行為

これらの行為は、予見可能性があったにもかかわらず対処を怠った点で責任が問われるものです。2条の行為類型のように積極的に危険運転を行ったわけではないものの、「事故を引き起こすおそれのある状態で運転を開始した」という点で単なる過失による運転とは異なる違法性が認められます。

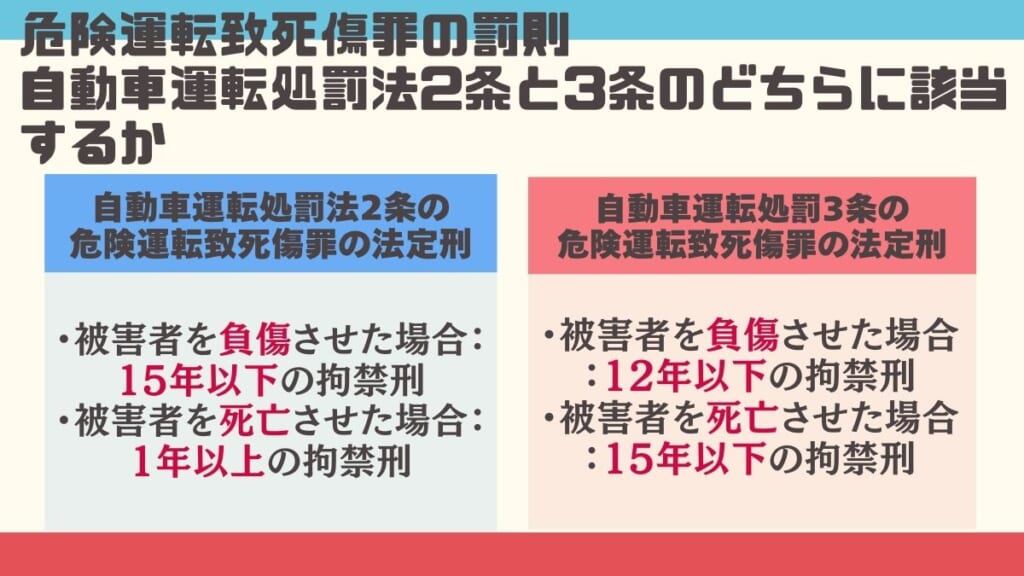

危険運転致死傷罪の罰則|自動車運転処罰法2条と3条のどちらに該当するかで刑罰が異なる

危険運転致死傷罪における罰則は、該当する行為が自動車運転処罰法の2条と3条のどちらに該当するかによって大きく異なります。また、被害者が負傷した場合と死亡した場合とで異なる法定刑が設けられているのが特徴です。以下では、それぞれの法定刑について説明します。

自動車運転処罰法2条の危険運転致死傷罪の法定刑

自動車運転処罰法2条に該当する危険運転致死傷罪では、以下のように非常に重い刑罰が科されます。

| ・被害者を負傷させた場合:15年以下の懲役(拘禁刑) ・被害者を死亡させた場合:1年以上の有期懲役(拘禁刑) |

また、運転者が無免許であった場合には、さらに刑が加重されます。具体的には、無免許で危険運転致傷罪を犯した場合、6月以上の有期懲役(拘禁刑)が科されます。

このように自動車運転処罰法2条違反は、「故意に近い」と評価される非常に悪質な運転であるため、交通犯罪の中でも、もっとも重い部類に入る刑罰が科されるのです。

自動車運転処罰3条の危険運転致死傷罪の法定刑

自動車運転処罰法3条に該当するケースでは、以下のような刑罰が科されます。

| ・被害者を負傷させた場合:12年以下の懲役(拘禁刑) ・被害者を死亡させた場合:15年以下の懲役(拘禁刑) |

こちらも罰金刑の規定はなく、懲役刑(拘禁刑)のみが定められています。ただし、2条に比べると行為の悪質性が低いため、量刑もそれに応じてやや抑えられています。

また、無免許で自動車運転処罰法3条の罪を犯した場合も刑が加重されており、被害者を負傷させた場合で15年以下の懲役(拘禁刑)、被害者を死亡させた場合だと6月以上の有期懲役(拘禁刑)に処せられます。

危険運転致死傷罪で有罪になったときの量刑相場

令和6年版の犯罪白書によると、危険運転致死傷罪により懲役刑が言い渡された被告人の科刑状況は以下のようになっています。

| 【危険運転致傷罪】 |

|---|

| ・懲役6月超~1年未満:約10.9% |

| ・懲役1年以上~2年未満:約59.0% |

| ・懲役2年以上~3年未満:約22.8% |

| ・懲役3年:約4.5% |

| ・懲役3年超~5年以下:約2.6% |

| ・懲役5年超~10年以下:約0.3% |

| 【危険運転致死罪】 |

|---|

| ・懲役1年以上~2年未満:約3.1% |

| ・懲役2年以上~3年未満:約6.2% |

| ・懲役3年:約6.2% |

| ・懲役3年超~5年以下:約15.6% |

| ・懲役5年超~7年以下:約25.0% |

| ・懲役7年超~10年以下:約40.6% |

| ・懲役10年超:約3.1% |

このデータからは、危険運転致傷罪では懲役1年以上3年以下の事件が多く、危険運転致死罪では懲役3年超10年以下の事件が多くなっています。

懲役(拘禁刑)3年は、執行猶予が付くかどうかの分岐点ですので、危険運転致傷罪であれば執行猶予が付く可能性がありますが、危険運転致死罪では執行猶予が付く可能性はほぼないといえるでしょう。

なお、実際の刑の重さは、加害者側の事情によっても変わります。たとえば以下のような要素があると、刑が加重される傾向にあります。

| ・無免許運転であった |

| ・過去にも危険運転や重大事故の前歴がある |

| ・被害者への謝罪や示談交渉を一切行っていない |

| ・裁判でも反省の意思が見られない |

危険運転致死傷罪と過失運転致死傷罪との違い

| 要素 | 危険運転致死傷罪 | 過失運転致死傷罪 |

|---|---|---|

| 成立要件 | 故意に近い危険な運転による死亡・負傷 | 不注意・軽率な運転による死亡・負傷 |

| 対象となる行為 | 酒・薬物運転、無免許運転、あおり運転、極端な速度超過 | わき見運転、スマホ操作、信号無視、ブレーキ遅れ |

| 意図 | 故意または極めて悪質な行為 | 不注意による行為 |

| 法定刑(死亡の場合) | 1年以上の有期懲役 (実刑可能性高) | 7年以下の懲役・禁錮 または 100万円以下の罰金 |

| 法定刑(負傷の場合) | 15年以下の懲役 (懲役1~3年が多い) | 同上 |

| 罰金刑 | なし(懲役が基本) | 罰金刑あり(軽いケースでは罰金や不起訴となることが多い) |

| 重さ | 極めて重い(社会的に重大な悪質運転) | 比較的軽い(過失による運転が多いため) |

| 実刑と執行猶予 | 実刑判決となる可能性が非常に高い | 執行猶予の可能性が高い |

交通事故によって人を死傷させた場合に適用される罪として、「危険運転致死傷罪」と「過失運転致死傷罪」があります。この2つは、いずれも重大な結果をもたらす犯罪ですが、成立のために必要な要件や法定刑の重さ、評価される行為の性質が大きく異なります。

危険運転致死傷罪は「極めて悪質な行為」が対象

危険運転致死傷罪は、故意に近いレベルの危険な運転があった場合に適用されます。たとえば、飲酒や薬物の影響により正常な運転が困難な状態で車を走らせたり、あおり運転のように他者の通行を妨害する意図をもって接近したりする場合です。

また、無免許での暴走や信号無視による高速進入なども、危険運転に分類されることがあります。

一方で、被害者が死亡した場合であっても、被告人が「制限速度をわずかに超過していた」など、社会通念上はそれほど悪質とはいえない行為であれば、危険運転ではなく過失運転として扱われることが多いです。

過失運転致死傷罪は「注意義務違反」が前提

過失運転致死傷罪は、自動車の運転者が必要な注意を怠った結果として事故を起こした場合に成立する犯罪です。たとえば、脇見運転、ブレーキ操作の遅れ、歩行者の発見遅れ、ながらスマホなどが代表的な例です。

この罪は、刑法上の過失犯として扱われるため、基本的には故意はなく、不注意による事故が対象となります。法定刑も比較的軽く、7年以下の懲役・禁錮(拘禁刑)または100万円以下の罰金となっています。

危険運転致死傷罪とは異なり、法定刑に罰金刑があるのが特徴であり、実際の量刑としても不起訴または罰金刑になるケースが多いです。

両者の線引きは争点になりやすい

現実の事故では、「危険運転か、過失運転か」が捜査段階や裁判で争点になることがあります。たとえば、飲酒運転で事故を起こした場合でも、呼気中アルコール濃度が微量だったり、運転状況が極端に悪質でなければ、危険運転ではなく過失運転として扱われることがあります。

この判断次第で、科される刑罰が数年単位で変わるため、弁護人による法的な争い方が非常に重要です。事実関係や証拠の評価によっては、より軽い罪名での処理を目指すことも可能です。

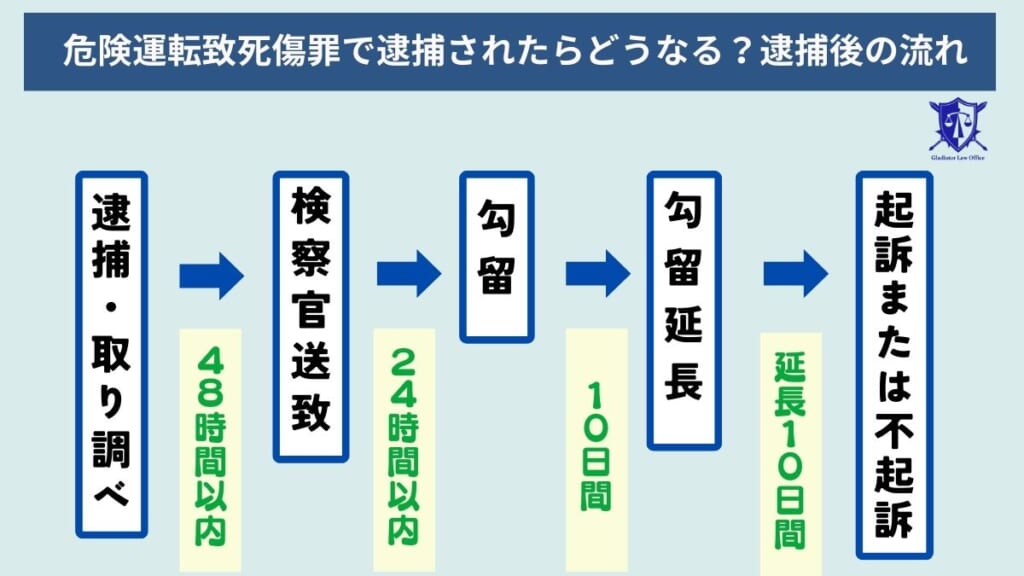

危険運転致死傷罪で逮捕されたらどうなる?逮捕後の流れ

危険運転致死傷罪で逮捕された場合、一般的な刑事事件と同様に、一定の手続きに沿って捜査や処分が進んでいきます。以下では、逮捕から起訴・不起訴の決定に至るまでの一般的な流れをご紹介します。

逮捕・取り調べ

警察によって逮捕された後は、警察署に連行され、身柄を拘束されたまま取り調べが行われます。危険運転致死傷罪のような重大事件では、事故の経緯や運転状況、飲酒・薬物使用の有無などについて詳細な事情聴取が行われます。

この段階での供述内容は、その後の処分や裁判に大きく影響します。弁護士と早期に面会し、供述の仕方や今後の対応について適切なアドバイスを受けることが重要です。

検察官送致・勾留請求

逮捕から48時間以内に、被疑者の身柄は検察官に送致されます。検察官は、引き続き身柄を拘束する必要があると判断すれば、裁判官に対して「勾留請求」を行います。

なお、勾留請求は、逮捕から72時間以内かつ送致から24時間以内に行わなければなりません。

勾留・勾留延長

裁判所が勾留を認めた場合、まずは原則10日間、警察署の留置場などで拘束されることになります。重大な事件では勾留延長がなされることが多く、合計20日間までの身体拘束が可能です。この期間中も取り調べは継続され、飲酒の程度や運転内容、被害の大きさ、反省の態度などが細かく捜査されます。

なお、弁護士はこの間、接見を通じて本人に法的助言を行い、必要に応じて裁判所に準抗告を行うこともあります。

起訴または不起訴の決定

勾留期間が終了するまでに、検察官は起訴するか、不起訴処分とするかを決定します。危険運転致死傷罪は重大犯罪であるため、多くのケースで起訴に至りますが、次のような要素がある場合には不起訴の可能性もゼロではありません。

| ・被害者との示談が成立している ・飲酒やスピード違反の程度が軽微で、危険運転の立証が困難 ・被疑者に反省の意思があり、社会的制裁も受けている |

起訴された場合は公判請求となり、刑事裁判での審理が始まります。

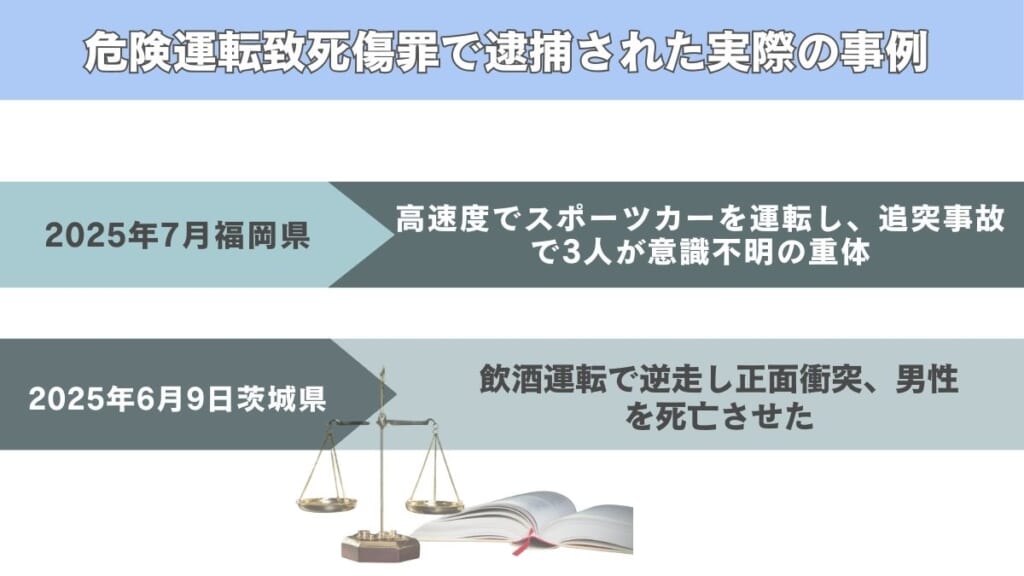

危険運転致死傷罪で逮捕された実際の事例

危険運転致死傷罪は、実際に多くの事件で適用されており、あおり運転や信号無視、飲酒運転などによる重大事故が繰り返し発生しています。以下では、実際に危険運転致死傷罪で逮捕・起訴された事例を2つ紹介し、どのような運転行為が危険運転と認定されたのかをみていきましょう。

高速度でスポーツカーを運転し、追突事故で3人が意識不明の重体になった事例

2025年7月、福岡県久留米市で発生した事故では、46歳の男が制限速度を大幅に超える高速度でスポーツカーを運転し、前方の軽乗用車に追突。乗っていた夫婦と孫の3人を意識不明の重体にさせたとして、危険運転致傷の疑いで逮捕されました。

報道によると、事故が発生したのは午後7時50分ごろ。国道209号で、無職の男性容疑者が高速度で走行していたところ、前方の軽自動車に追突し、乗車していた女性(57歳)と男性(54歳)、10歳の孫の男児に重い傷害を負わせたとされています。

警察は、「制御困難な高速度での走行」に該当すると判断し、自動車運転処罰法2条に基づく危険運転致傷罪として立件。容疑者も容疑を認めているとのことです。

このように、著しい速度超過が事故につながった場合には、たとえ飲酒や薬物の影響がなくても、「危険運転」と認定され、重い刑事責任を問われることがあります。

スポーツカーで危険運転傷害の疑い 逮捕の男(46)を鑑定留置 刑事責任能力の有無を調べる 追突された小学生と祖父母は今も「危険な状態」 | 福岡のニュース|RKB NEWS

飲酒運転で逆走し正面衝突、男性を死亡させた事例

2025年6月9日、茨城県境町の国道4号バイパスで発生した事故では、36歳の男が酒を飲んだ状態で逆走運転を行い、正面から乗用車に衝突して、相手の男性(当時27歳)を死亡させたとして、危険運転致死罪で逮捕されました。

警察によると、事故が発生したのは午後9時半ごろ。逮捕された男は、飲酒した状態で自車を運転し、中央分離帯のある片側2車線の国道を逆走。追い越し車線を正常に走行していた男性の車と正面衝突し、被害者は大動脈損傷などにより死亡しました。容疑者本人もけがをして入院していましたが、退院後の6月27日に逮捕されました。

事故後に採取された血液からは、基準値を超えるアルコールが検出されており、捜査当局は「飲酒の影響により正常な運転が困難な状態であった」として、自動車運転処罰法2条の「アルコールの影響による危険運転」に該当すると判断しました。

このように、飲酒運転に加え逆走という極めて危険な行為が重なった場合、被害者が死亡すれば危険運転致死罪として非常に重い刑罰が科される可能性が高くなります。

【茨城新聞】逆走運転で正面衝突、男性死亡させる 危険運転致死容疑で男逮捕 飲酒運転も発覚 茨城県警境署

危険運転致死傷罪が適用された判例|大分地裁令和6年11月28日判決

この事案では、被告人が制限速度60km/hの一般道を約194km/hという極端な速度で走行中、交差点内で右折中の車両と衝突し、相手を死亡させました。

弁護側は「直進しており制御はできていた」と主張しましたが、裁判所はこれを退け、自動車運転処罰法第2条第2号に定める「制御困難な高速度での走行」に該当するとして危険運転致死罪を認定しました。

判決では、道路の構造や夜間の視界不良、交差点付近での人車の出現可能性を踏まえ、「わずかな操作ミスで重大事故が起き得る状態」にあったことを重視しています。

この判例は、単にスピードが出ていたというだけでなく、運転環境全体を総合的に見て、危険性を評価すべきという司法判断を示した重要な事例といえます。

危険運転致死傷罪を犯したときに弁護士に依頼するメリット

危険運転致死傷罪は、重い刑罰が科される重大な犯罪です。しかも、社会的な注目度が高く、報道によって実名や顔写真が公開されるリスクもあります。そのため、逮捕された直後から弁護士に依頼し、適切な対応を取ることが重要です。

以下では、危険運転致死傷罪の加害者となった場合に、弁護士に依頼する主なメリットを4つ紹介します。

取り調べに対するアドバイスができる

逮捕された直後から始まる取り調べでは、「なぜそのような運転をしたのか」「飲酒量はどれくらいか」「運転の意図はどうだったのか」など、非常に細かい点まで質問されます。このときの供述は、後の裁判での量刑判断に大きな影響を与えるため、慎重に対応する必要があります。

しかし、突然逮捕され、慣れない環境で取り調べを受ける中では、焦りや混乱から事実と異なることを話してしまったり、自分に不利な発言をしてしまったりすることがあります。

弁護士に依頼すれば、取り調べ前にアドバイスを受けることができますので、どのようなことを話してよいか・話すべきでないかを冷静に判断できるようになります。また、弁護士が面会を重ねてくれることで、精神的にも落ち着いて取り調べに臨めるようになります。

逮捕・勾留による身柄拘束からの早期釈放を実現できる

危険運転致死傷罪のような重大事件では、逮捕後に勾留・勾留延長となるケースも多く、身柄拘束期間は最大で23日間にも及びます。その間は、職場や学校、家庭への連絡が取れず、社会生活に深刻な影響を及ぼします。

弁護士は、こうした長期の勾留を防ぐために、勾留を阻止するための働きかけや準抗告などの手段により、早期の身柄解放を目指すことができます。身柄拘束による不利益を最小限に抑えるためにも、専門家である弁護士のサポートは不可欠です。

被害者との示談交渉により刑の減軽を目指すことができる

危険運転致死傷罪では、危険かつ悪質な運転行為により、被害者が死亡または負傷という結果が生じていますので、加害者本人や家族が直接交渉しようとしても、感情的な対立が生じてしまうことがあります。

弁護士が示談交渉を代理すれば、誠実かつ冷静な交渉を進めることができ、被害者の納得を得られる可能性が高まります。その結果、示談が成立すれば、検察官が処分を軽くしたり、裁判所が量刑を減軽したりすることにつながるため、非常に重要な要素といえるでしょう。

特に、死亡事故などの重大な結果を伴う事件では、示談の有無が判決に直接影響することも少なくありません。

危険運転致死傷罪の適用を回避するための活動ができる

危険運転致死傷罪は、重い懲役刑が科される一方で、適用される要件も厳格に決まっています。実際には、「本当に危険運転にあたるのか」「過失運転ではないか」という点が争われるケースも多くあります。

弁護士は、警察や検察が収集した証拠を精査し、

| ・スピードが本当に「制御困難な高速度」だったのか ・飲酒が運転に影響を与えていたかどうか ・意図的な妨害運転だったか否か |

といった点を検討し、過失運転致死傷罪など、より軽い罪での処理を目指して主張・立証を行うことができます。

危険運転致死傷罪を犯したときはグラディアトル法律事務所に相談を

もしご自身やご家族が危険運転致死傷罪で逮捕された場合、「これからどうなるのか」「どのように対応すればよいのか」と不安に押しつぶされそうになることでしょう。取り調べや勾留、起訴・裁判といった一連の刑事手続きは、一般の方にとって非常に複雑で負担の大きいものです。

グラディアトル法律事務所では、交通犯罪に関する豊富な弁護実績を持つ弁護士が、迅速かつ丁寧に対応いたします。逮捕直後からのサポートはもちろん、勾留阻止や早期釈放の申立て、被害者との示談交渉、危険運転の成立を争う弁護活動まで、一貫した対応が可能です。

また、当事務所は365日24時間、刑事事件に関するご相談を受け付けており、警察からの突然の連絡にも即時対応いたします。初回相談は無料で、平日・土日祝問わずご相談いただけますので、迷わずご連絡ください。

危険運転致死傷罪は、対応を誤ると人生を左右する重大な結果につながりかねません。まずは落ち着いて、刑事弁護の専門家にご相談ください。私たちがあなたとご家族の未来を守るため、全力でサポートいたします。

まとめ

危険運転致死傷罪は、故意に近い悪質な運転によって人を死傷させた場合に適用され、重い懲役刑(拘禁刑)が科される重大な犯罪です。行為の内容や結果により、自動車運転処罰法2条または3条に該当し、量刑にも大きな差が生じます。

また、逮捕後は迅速な対応が重要であり、取り調べや勾留、示談交渉などを適切に進めるには、刑事事件に強い弁護士のサポートが欠かせません。

ご自身や家族が危険運転致死傷罪でお困りの場合は、早期に弁護士へ相談し、適切な防御活動を始めましょう。