「危険運転と過失運転の違いとは?」

「重い危険運転致死傷罪が適用されるのを回避したい」

「危険運転致死傷罪が適用される行為にはどのようなものがある?」

交通事故が発生した際、「危険運転」と「過失運転」のどちらが適用されるかによって、科される刑罰の重さが大きく変わってきます。たとえば、同じように死亡事故を引き起こした場合でも、危険運転致死傷罪が成立すれば最長で懲役(拘禁刑)20年と重い処罰が科されるのに対し、過失運転致死傷罪では罰金刑にとどまる可能性もあります。

しかし、現実には両者の線引きが曖昧なケースも多く、実際に危険運転の適用が争点となった裁判例でも判断が分かれたものもあります。

本記事では、

| ・交通事故で危険運転と過失運転の区別が重要な理由とは? ・危険運転致死傷罪と過失運転致死傷罪の違い ・危険運転と過失運転の区別基準|危険運転の8類型 |

などについて詳しく解説します。

万一ご自身やご家族が関与してしまった場合に備えて、基本的な知識を身につけておきましょう。

目次

交通事故で危険運転と過失運転の区別が重要な理由とは?

交通事故を起こした場合に、加害者に適用される罪には「危険運転致死傷罪」または「過失運転致死傷罪」があります。どちらの罪が適用されるかによって、刑の重さやその後の人生に与える影響は大きく異なります。以下では、両罪の区別が重要とされる理由について説明します。

法的評価によって処罰の重さが変わる

同じように人を死傷させた事故でも、「危険運転」とされる場合は、極めて厳しい処罰が科されます。これは、故意に近いような危険な行為があったとされるためです。

これに対して、過失運転は「不注意や判断ミス」が原因とされ、比較的軽い刑罰にとどまる傾向があります。

たとえば、危険運転致死傷罪では最長20年の懲役が科される一方で、過失運転致死傷罪は罰金刑で済むこともあります。このように、運転行為の評価によって人生が一変する可能性があるのです。

境界が曖昧なケースも多い

現実には、「危険運転」と「過失運転」の判断が微妙なケースも少なくありません。飲酒の影響がどこまで運転に及んでいたのか、スピードはどの程度だったのか、運転者の意図はどうだったのかなどが争点となり、裁判でも判断が分かれることもあります。

こうした境界が曖昧な事案では、証拠の評価や主張の内容によって結果が大きく変わります。危険運転と認定されれば実刑の可能性もあるため、どのような評価をされるかは極めて重要です。

危険運転致死傷罪と過失運転致死傷罪の違い

| 分類 | 内容 | 量刑の重さ |

|---|---|---|

| 過失運転致死傷罪 | 不注意・軽率さなど「過失」による事故 | 軽め(罰金〜懲役) |

| 危険運転致死傷罪 | 危険な運転行為によって「人の死傷」という結果が生じた | 重い(懲役最長20年) |

通事故で人を死傷させた場合に問われる罪には、「危険運転致死傷罪」と「過失運転致死傷罪」があります。どちらの罪が適用されるかは、事故の原因となった運転行為の危険性や故意性の有無などによって判断されます。以下では、それぞれの罪の内容や違いについて詳しく見ていきましょう。

危険運転致死傷罪とは

危険運転致死傷罪は、故意に近い悪質な運転によって人を死傷させた場合に適用される罪です。

この罪が適用されるのは、アルコールや薬物の影響、極端なスピード違反、あおり運転など、運転者に強い危険意識が認められるケースです。

なお、危険運転致死傷罪の刑罰は、以下のとおりです。

| ・人を死亡させた場合:1年以上の有期懲役(拘禁刑) ・人を負傷させた場合:15年以下の懲役(拘禁刑) |

危険運転致死傷罪は、起訴されて有罪になれば実刑となる可能性が高く、執行猶予がつきにくい重罪です。

過失運転致死傷罪とは

過失運転致死傷罪は、運転者の不注意(過失)によって人を死傷させた場合に適用される罪です。たとえば、わき見運転、ブレーキの踏み間違い、信号無視などが該当します。

なお、過失運転致死傷罪の刑罰は、以下のとおりです。

| 7年以下の懲役・禁錮(拘禁刑)または100万円以下の罰金 |

被害者の怪我の程度が軽く、悪質性が低いと判断されるケースでは、不起訴や罰金刑で終わるケースが多いのが特徴です。

適用される罪で人生が大きく変わる

同じように死亡事故を起こしても、危険運転致死傷罪が適用されるか、過失運転致死傷罪で済むかで、刑罰は大きく異なります。たとえば、過失運転であれば、不起訴や罰金刑により、社会復帰が可能性ですが、危険運転と認定された場合は長期の実刑が避けられません。

そのため、危険運転致死傷罪に問われたときは、事故の状況や証拠に基づいて、その成立を争っていくことが重要です。

危険運転と過失運転の区別基準|危険運転の8類型

危険運転致死傷罪は、以下の8つの類型に該当する行為により人を死傷させた場合に成立する犯罪です。対象となる行為は、法律より明確に定められていますので、どのような場合に適用されるのかを知っておくべきでしょう。

以下では、危険運転致死傷罪が適用される8つの典型的なケースを紹介します。

| 類型 | 内容(例) | キーワード |

|---|---|---|

| ① | アルコール・薬物の影響で正常な運転が困難 | 酩酊・薬物・ふらつき |

| ② | 制御困難な高速度での走行(例:150km/h超) | 極端なスピード違反 |

| ③ | 技能を有しない走行(無免許・著しい未熟さ) | 無免許・初心者すぎる |

| ④ | 人や車への妨害目的で急接近(あおり・幅寄せなど) | あおり運転① |

| ⑤ | 妨害目的で前方での停止や車間詰め(進路ふさぎ等) | あおり運転② |

| ⑥ | 高速道路上で④⑤のような妨害運転を行う | 高速道路あおり |

| ⑦ | 赤信号を「わざと」無視し、危険な速度で進入 | 信号無視+悪質なスピード |

| ⑧ | 通行禁止道路に危険な速度で進入 | 危険な進入 |

アルコールまたは薬物の影響により正常な運転が困難な状態での走行

酩酊状態や薬物の影響で、運転に必要な注意力・判断力が著しく低下している場合は、危険運転とみなされます。呼気中のアルコール濃度が高いだけでなく、ふらつきや蛇行運転などの「正常運転困難な状況」が認定されることが必要です。

制御困難な高速度での走行

制限速度を大幅に超える、たとえば時速150km以上など、人の生命や身体に重大な危険を及ぼすスピードでの走行も危険運転とされることがあります。実際の事故状況やスピード違反の程度から制御が困難であったかどうかが争点となります。

進行を制御する技能を有しない走行

運転経験が極端に乏しい、免許取得直後で運転技能が著しく不十分である、または運転免許自体を有していないなど、安全に運転する能力が欠けている状態での運転は危険運転と評価されます。

人や車の通行妨害目的で、走行中の自動車の直前への進入その他通行中の人車に著しく接近する運転

いわゆる「あおり運転」が典型例です。相手に急接近する、急に割り込む、急な幅寄せをするなど悪意をもって他人の走行を妨害し、重大な危険を生じさせるような運転は、危険運転と評価されます。

車の通行妨害目的で、走行中の車の前方での停止その他これに著しく接近することとなる運転

前方で急停止したり、車間距離を極端に詰めたりして、相手車両の走行を阻害する運転も危険運転に該当します。

進路をふさぐ行為などもこれに含まれます。

高速道路における上記5の運転により、走行中の自動車に停止・徐行させる行為

高速道路上でのあおり運転や急停止行為は、重大事故に直結するリスクが高いため、特に厳しい取り締まりの対象となります。対象が高速道路であることがこの類型の特徴です。

赤信号等を殊更無視した危険な速度での運転

単なる信号無視ではなく、「あえて無視した」うえで「危険な速度」で交差点等に進入した場合に、危険運転とされます。信号無視の悪質性とスピードがポイントです。

通行禁止道路を進行する危険な速度での運転

通行禁止の場所を認識したうえで、なおかつ危険な速度で進入した場合も、危険運転とみなされる可能性があります。単なる標識の見落としなど過失による違反とは区別されます。

【法改正の動き】危険運転と過失運転の区別が曖昧なため適用要件見直しに向けた議論が進められている

危険運転致死傷罪が成立するには、法律で定められた8つの類型のいずれかに該当する必要があります。しかし現実には、これらの類型に明確に当てはまらない事故も多く、適用の可否が判断しづらいケースも少なくありません。

たとえば、飲酒運転で死亡事故を起こしても、「酩酊状態ではあっても正常な運転が困難とまではいえない」と判断されれば、危険運転ではなく過失運転と扱われることがあります。また、スピード違反や信号無視などでも危険性があっても類型に該当しないという理由で、軽い処罰にとどまる事例があるのです。

こうした運用に対して、被害者遺族や支援団体からは「刑罰が軽すぎる」「悪質な運転が十分に裁かれていない」といった声が上がっています。このような状況を受けて、現在法改正に向けた議論が進められています。具体的には、どのような飲酒運転や高速度での走行が危険運転にあたるか明確にするため、体内のアルコール濃度や速度の数値基準を設けることを含めた検討が行われているようです。

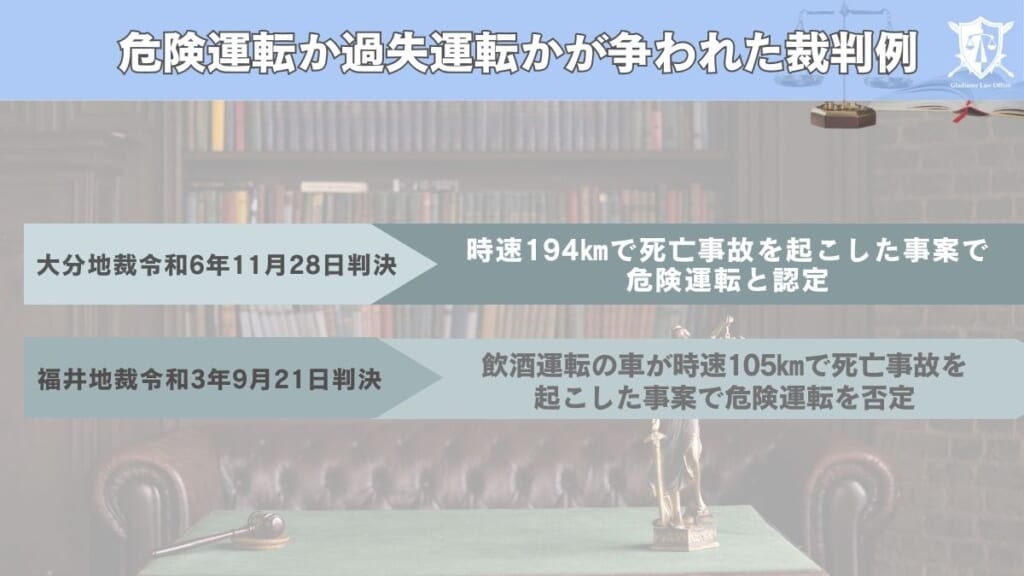

危険運転か過失運転かが争われた裁判例

事故の原因となった運転行為が「危険運転」にあたるのか、それとも「過失運転」とみなされるのかが裁判で争われることがあります。特に、運転者の飲酒の程度や走行速度、運転時の意図などが争点となり、判断が分かれるケースも少なくありません。

以下では、危険運転と過失運転の適用が裁判で問題となった2つの裁判例を紹介します。

時速194㎞で死亡事故を起こした事案で危険運転と認定|大分地裁令和6年11月28日判決

【事案の概要】

この事案では、被告人が制限速度60km/hの一般道を、約194km/hという極端なスピードで走行し、交差点内で対向右折中の車両と衝突して運転者を死亡させました。裁判所はこの行為が「自動車の進行を制御することが困難な高速度での走行」(自動車運転処罰法2条2号)に該当するとして、危険運転致死傷罪の成立を認定しました。

【裁判所の判断】

弁護側は、被告人が事故直前まで車両を逸脱させることなく直進していたことを根拠に、「進行を制御できていた」と主張。しかし、裁判所は、「たとえ事故まで逸脱しなかったとしても、操作ミスが起これば進路から逸脱して重大事故に至る実質的危険性がある」と指摘。速度そのものが危険性を内包しており、「制御困難な高速度」に該当すると判断しました。

特に、裁判所は、以下の点を重視しています。

| ・被告人車両は、道路構造や交通状況に対して著しく不相応な高速度で走行していた |

| ・一般道であり、交差点や歩行者、右折車両の出現が予測される環境であった |

| ・夜間かつ暗がりで視野が狭くなり、視認性や判断能力も落ちる状況であった |

| ・高速度が運転者の視力やハンドル操作に与える影響は科学的にも実証されている |

このような状況下では、進行の制御が「物理的に困難」かどうかではなく、「わずかな操作ミスで重大事故が容易に起こる状態」であることが重要とされました。

【ポイント】

この判決は、「制御困難な高速度とは何か」という判断枠組みを具体的に示した点で重要です。ただ単に速度が高いというだけではなく、「道路状況・時間帯・車両性能・事故リスク」などの複合的な要素を踏まえて危険性を評価すべきことが明確になりました。

飲酒運転の車が時速105㎞で死亡事故を起こした事案で危険運転を否定|福井地裁令和3年9月21日判決

【事案の概要】

被告人は、酒気帯び状態で深夜の住宅街を走行中、警察車両に追跡されたことから逃走を図り、片側1車線の道路を制限速度を大幅に超える時速約105kmで直進。交通整理の行われていない交差点に減速せず進入し、優先道路を走行していた車両に衝突しました。この事故により、相手車両の同乗者1名が死亡、運転者も重傷を負いました。

【裁判所の判断】

争点となったのは、自動車運転処罰法2条2号に定める「その進行を制御することが困難な高速度」に該当するか否かです。

検察官は、事故現場の交差点は見通しが悪く、かつ優先道路で、夜間に他車の通行も多かったことから、時速105kmでの進入は著しく危険であり、進行の制御は困難であったと主張しました。

しかし、裁判所は、「制御困難な高速度」の判断にあたり、「道路の物理的形状(幅員、湾曲、勾配、滑りやすさ等)」のみに限定して評価すべきとし、他車両の通行状況や交通量は含まれないと判断しました。また、ドライブレコーダーの映像などから、被告人の車両は安定して直進しており、ハンドルやブレーキ操作に支障があった様子も認められないとしました。結果、危険運転致死傷罪の構成要件を満たすとはいえず、過失運転致死傷罪が適用されました。

【ポイント】

本件は、飲酒・スピード超過・死亡事故という重大な結果にもかかわらず、危険運転の成立が否定された例です。特に、危険運転の要件である「進行を制御することが困難な高速度」が、道路の物理的形状に限定して判断された点が重要です。

危険運転の適用が問題になる事案では弁護士のサポートが不可欠

危険運転致死傷罪と過失運転致死傷罪は、刑の重さだけでなく、社会的評価にも大きな差があります。重大な交通事故を起こした加害者にとって、どちらの罪が適用されるかは今後の人生を左右する重要な分かれ道となります。そのため、危険運転の適用が問題となる事案では、早期に弁護士のサポートを受けることが重要です。

以下では、弁護士ができる主なサポート内容を説明します。

過失運転致死傷罪の適用に向けたサポート

危険運転致死傷罪で起訴されるか否かは、事故の態様や運転時の状態など、客観的事実と証拠評価に大きく左右されます。たとえば、速度や飲酒量に加えて、運転者の認識や運転技能、道路環境なども判断材料となります。

弁護士は、こうした要素を法的に整理し、「進行を制御することが困難な高速度」や「正常な運転が困難な状態」に該当しないことを主張します。刑事事件に強い弁護士に依頼すれば、証拠の精査や鑑定、供述調書の分析などを通じて、危険運転ではなく過失運転として扱われるよう働きかけることが可能です。

早期釈放を目指したサポート

危険運転致死傷罪は重大な結果を伴うことから、逮捕後に長期間勾留されるケースも多く少なくありません。

しかし、弁護士が早期に介入し、事故の背景や被疑者の生活状況、再発防止策などを具体的に説明することで、勾留の回避や早期釈放を実現できる可能性があります。勾留が長引くと職場や家庭にも深刻な影響が出るため、早期釈放は加害者の更生や社会復帰の第一歩ともいえるでしょう。

執行猶予付き判決の獲得を目指したサポート

危険運転致死傷罪が適用された場合、実刑判決が言い渡される可能性があります。

ただし、初犯であり、被害者との示談が成立している、反省の態度を示しているなどの事情があれば、執行猶予付きの判決を得られる可能性は十分にあります。

弁護士は、被害者との示談交渉や謝罪文の作成支援、反省を示す証拠の提出などを通じて、執行猶予の獲得をサポートすることができます。実刑になるか執行猶予になるかは、今後の人生の大きな分かれ道になりますので、早めに刑事事件に強い弁護士に依頼することをおすすめします。

危険運転と過失運転で争いがあるときはすぐにグラディアトル法律事務所に相談を

危険運転致死傷罪と過失運転致死傷罪は、適用される刑罰が大きく異なります。特に、危険運転致死傷罪は、故意に近い重い違反があったと判断されるため、執行猶予がつかない実刑になるリスクが極めて高い罪です。そのため、検察側と弁護側で「どちらの罪が適用されるか」をめぐって激しく争われることも少なくありません。

こうした複雑な法的争点が絡むケースでは、交通事件に関する刑事事件に詳しく、実績のある弁護士に早期に依頼することが極めて重要です。

グラディアトル法律事務所は、交通事故をはじめとする刑事事件の弁護活動に豊富な実績を持つ法律事務所です。過失運転致死傷罪としての立件を目指すための法的主張や証拠分析、検察側との交渉、示談交渉のサポートなどにより、依頼者の不利益を最小限に抑えることができます。

危険運転か過失運転か、判断に迷うような状況でこそ、迅速な専門的サポートが欠かせません。ご本人やご家族が逮捕・勾留された場合は、一刻も早くグラディアトル法律事務所にご相談ください。経験豊富な弁護士が、全力であなたの未来を守ります。

まとめ

危険運転致死傷罪と過失運転致死傷罪は、どちらも交通事故に関する重大な罪ですが、適用されるかどうかで量刑に大きな差が生じます。特に危険運転の要件はあいまいな部分も多く、捜査段階から適切な主張・立証を行わなければ、不当に重い罪に問われるおそれもあります。

ご自身やご家族が危険運転を疑われたときは、早期に弁護士へ相談することが解決の第一歩です。まずは経験と実績豊富なグラディアトル法律事務所までご相談ください。