「人身事故(過失運転致死傷罪)を起こした場合、不起訴になる可能性はある?」

「過失運転致死傷罪で不起訴処分になる可能性があるケースとは?」

「不起訴処分を獲得するためのポイントを知りたい」

交通事故を起こしてしまい、「過失運転致死傷罪」で警察や検察から事情を聴かれている方の中には、「このまま起訴されて裁判になるのか」「前科がついてしまうのではないか」と大きな不安を感じている方も多いのではないでしょうか。特に、初めて刑事事件の捜査を受ける方にとっては、先の見えない状況に強いストレスを抱えることもあるかと思います。

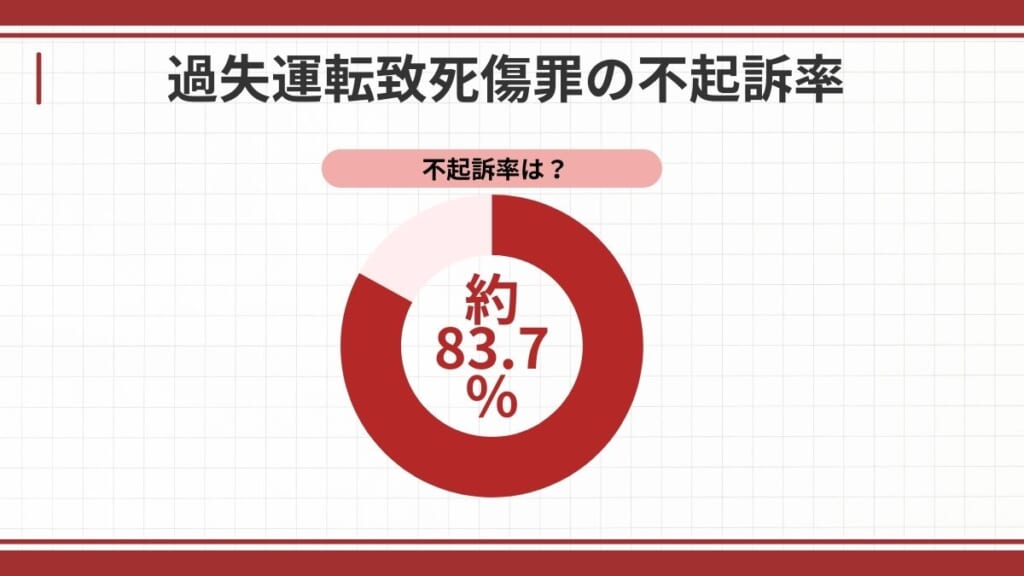

しかし、すべての過失運転致死傷事件が起訴されているわけではありません。過失運転致死傷罪の不起訴率は83.7%と高い数値となっていますので、適切な対応を取ることができれば、不起訴処分となって前科を回避できる可能性は十分にあるのです。

本記事では、

| ・過失運転致死傷罪で不起訴になる可能性の高いケース ・過失運転致死傷罪で不起訴を目指すための重要なポイント ・弁護士に依頼するメリット |

などについて詳しく解説します。

過失運転致死傷罪で不起訴処分を希望される方や、対応に悩んでいる方は、ぜひ最後までご覧ください。

目次

過失運転致死傷罪の不起訴率は83.7%

過失運転致死傷罪とは、自動車の運転中に過失により人を死傷させてしまった場合に問われる犯罪です。故意ではないものの、結果として人身事故を起こしてしまった場合に適用され、自動車を運転する方であれば誰でも加害者になる可能性のある犯罪といえるでしょう。

このような過失運転致死傷罪について、「起訴される確率はどの程度か」「不起訴になる可能性はあるのか」といった点が気になる方も多いのではないでしょうか。

令和6年版の犯罪白書によると、過失運転致死傷罪の不起訴率は83.7%にのぼります。つまり、過失運転致死傷罪で検察に送致された事件のうち、約8割以上が不起訴処分となっており、起訴に至った件数はごく一部にとどまっているということです。このことから過失運転致死傷罪の加害者になってしまった場合でも、不起訴処分となる余地が十分にあることがわかります。

ただし、不起訴になるには一定の条件が整っていることが前提になりますので、次章では、不起訴となる可能性が高い典型的なケースについて紹介します。

過失運転致死傷罪で不起訴になる可能性の高いケース

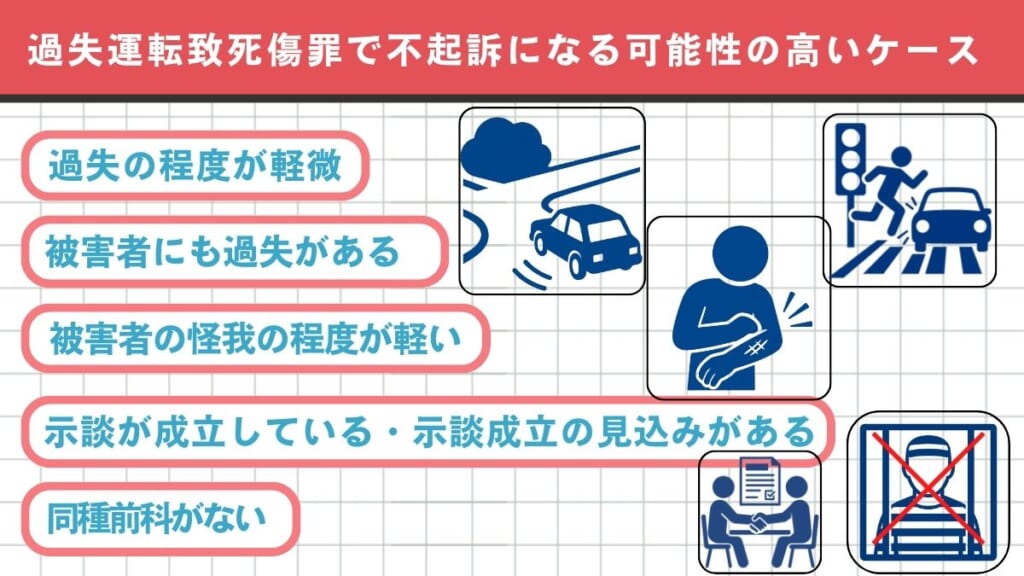

過失運転致死傷罪は、不起訴になる可能性が比較的高い犯罪類型の一つです。しかし、不起訴処分を得るには一定の条件を満たす必要があります。ここでは、実際に不起訴になりやすい代表的なケースを5つ紹介します。

加害者の過失の程度が軽微

不起訴が見込まれる代表的なケースとして、加害者の過失がごく軽微な場合が挙げられます。

たとえば、見通しの悪い交差点でゆっくり進行していたところ、急に歩行者が飛び出してきたような状況では、事故の予見可能性や回避可能性が低いため、加害者の過失は軽微だったと評価されやすくなります。

このようなケースでは、刑事罰を科すほどの違法性がないため不起訴になる可能性が高いです。

被害者にも過失がある

被害者の行動に不注意があり、事故の原因に一定の責任があると認められる場合も、不起訴処分につながることがあります。たとえば、信号無視や飛び出し、歩行者の不適切な横断などが認められると、加害者だけに責任を問うのが難しいと判断されます。

このようなケースでは事故状況がポイントになるため、ドライブレコーダーなどが重要な証拠となります。

被害者の怪我の程度が軽い

人身事故であっても、被害者の怪我が打撲や軽度のむち打ちなど比較的軽い場合は、検察官が起訴を見送る可能性があります。特に、通院日数が短く、後遺症も残らないと見込まれる場合は、不起訴と判断されやすくなります。

被害者との示談が成立している・示談成立の見込みがある

示談の有無は、不起訴判断に大きな影響を与える要素の一つです。被害者との間で賠償や謝罪が成立し、被害者が処罰感情を持っていないことが確認できれば、検察官は処罰の必要性がないと判断しやすくなります。

また、示談交渉が継続中であっても、示談成立の見込みが高ければ、不起訴になる可能性があります。任意保険に加入している場合、保険により補償がなされますので、保険が適用される見込みであることを示せば、有利な事情として評価されます。

同種前科がない

加害者に前科や前歴がなく、これまで真面目に生活してきたことも、不起訴処分において重要な評価要素となります。

初犯であり、事故後に真摯な反省や謝罪の姿勢を示している場合、検察は「再犯のおそれが低い」「社会的制裁も受けている」として、起訴を回避する傾向があります。

過失運転致死傷罪で不起訴を目指すために重要なポイント

過失運転致死傷罪で不起訴率の高い犯罪類型ですが、事故後の行動次第では不起訴の可能性をさらに高めることができます。以下では、不起訴処分を得るために特に重要となる4つのポイントをご紹介します。

早期に被害者との示談を成立させる

不起訴処分を得るうえでもっとも大きな影響を与えるのが、被害者との示談の有無です。示談が成立し、被害者が処罰を望まない旨の意思を示している場合、検察官は、「被害回復が図られている」として、不起訴の判断に傾く可能性が高くなります。

示談交渉は時間がかかる場合もあるため、できるだけ早い段階で着手することが大切です。弁護士を通じて交渉することで、冷静かつ適切に進めることができ、法的に有効な示談書を作成して検察官に提出することも可能になります。

真摯に反省し、被害者に対して謝罪の意思を示す

事故後の加害者の態度も、処分に大きく影響します。警察や検察の取り調べでは、反省の言葉や謝罪の意思を表明する場面がありますが、形式的な受け答えにとどまらず、具体的に何を反省し、どのように再発を防ごうとしているのかを自分の言葉で伝えることが大切です。

また、謝罪の意思を被害者に直接伝えることも効果的ですが、被害者の心情を無視して無理に謝罪しようとするのは逆効果です。弁護士を通じて謝罪文を送付するなど、適切な方法で誠意を示しましょう。

事故状況を踏まえて有利な事情を主張立証する

不起訴を得るためには、事故の経緯や状況を正確に分析し、自身に有利な事情がある場合は積極的に主張・立証することも重要です。たとえば、被害者の飛び出しや信号無視、視認困難な道路状況などがある場合、それらを客観的な資料(ドライブレコーダー映像、実況見分調書、目撃証言など)を用いて裏付けることで、加害者の過失が軽微であることを訴えることができます。

検察官は証拠に基づいて処分を決めるため、感情的な主張ではなく、客観的に説明できる資料や証言を揃えることがポイントです。

具体的な再犯防止策を示す

検察官は、「同じような事故を再び起こす危険がないか」という点も重視します。そのため、今後の安全運転に向けた具体的な再発防止策を示すことで、刑事処分の必要性がないと判断されやすくなります。

たとえば、「今後は運転を控える」「安全運転講習を自主的に受けた」「免許を返納した」といった対応は、再発防止への真剣な取り組みとして評価されます。これらの行動は、単なる言葉ではなく、証拠として提出することが望まれます。

過失運転致死傷罪で不起訴になるまでの流れ

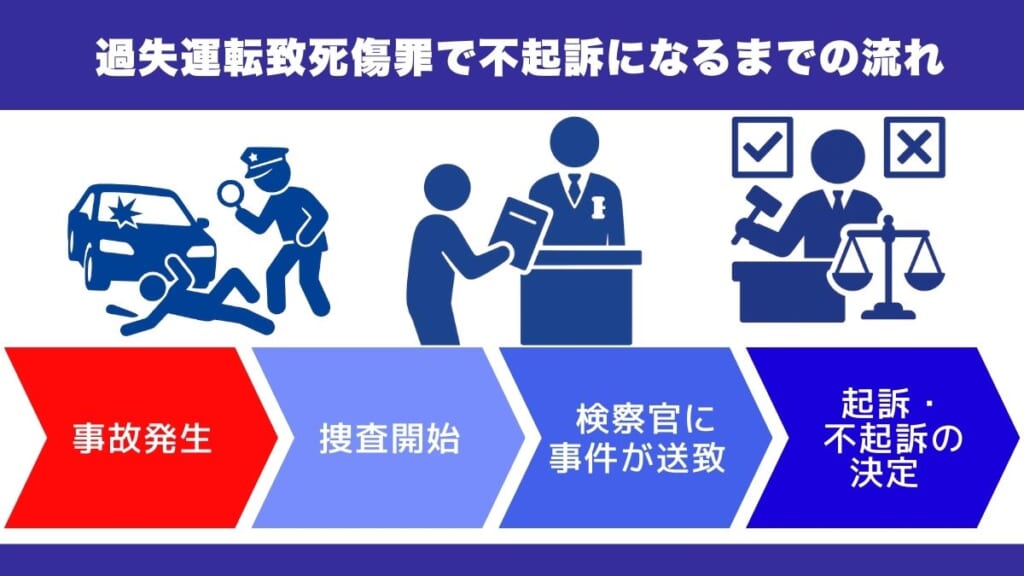

過失運転致死傷罪で不起訴処分を得るためには、事故発生後からの一連の手続きの流れを正しく理解し、各段階で適切に対応することが重要です。以下では、事故発生から不起訴処分に至るまでの一般的な流れを4つのステップに分けて説明します。

事故の発生

交通事故を起こしてしまった場合、まずは以下のような初動対応が求められます。

| ・負傷者の救護 |

| ・警察への通報 |

| ・事故現場の安全確保 |

この段階で、救護義務や報告義務を怠ると、さらに重い処分を科されるおそれがあります。落ち着いて適切に対応することが、不起訴の可能性を残すうえでも重要です。

警察による捜査の開始

警察が現場に到着すると、事故の状況を把握するために実況見分が行われ、関係者への事情聴取が始まります。加害者としては、事故当時の運転状況や過失の有無について聞かれるほか、任意で供述調書を作成されることもあります。

また、警察は車両の破損状況や現場の痕跡、ドライブレコーダーの映像、目撃者の証言などを収集して、過失の程度や原因を特定します。この段階の供述内容が今後の処分に影響するため、曖昧な記憶で答えず、事実に基づいた対応が求められます。

検察官に事件が送致

警察の捜査が終了すると、事件は検察庁に送致されます。これは「書類送検」と呼ばれる手続きで、被疑者としての扱いは続きます。

検察官は、警察から提出された捜査資料や供述調書、実況見分書、医師の診断書、示談書などをもとに、どのような処分(起訴か不起訴か)をするかを判断します。この段階で、検察庁から呼び出しを受け、取り調べを受けることもあります。

起訴または不起訴の決定

最終的に、検察官が起訴か不起訴かの判断を下します。起訴されれば裁判に進むことになりますが、不起訴処分となれば、事件はその時点で終結し、刑事裁判にはなりません。

なお、不起訴には主に以下の2つの種類があります。

| ・嫌疑不十分による不起訴:証拠が不十分で、犯罪を立証できないと判断された場合 ・起訴猶予による不起訴:犯罪の事実はあるものの、情状や示談の成立などを考慮して起訴を見送る場合 |

過失運転致死傷罪では、多くが「起訴猶予」の形で不起訴となっています。

過失運転致死傷罪で不起訴処分を獲得するために弁護士ができること

過失運転致死傷罪で不起訴処分を目指すになら、刑事事件に精通した弁護士に依頼することが重要です。以下では、弁護士が具体的にどのようなサポートを提供できるのかを3つの視点から説明します。

被害者との示談交渉を任せられる

過失運転致死傷事件において、不起訴を目指すためには被害者との示談が極めて重要です。しかし、加害者本人が直接連絡をとると、かえって相手の感情を逆なでしてしまうおそれがあります。

このような場合、弁護士が間に入ることで、被害者の気持ちに配慮した冷静で適切な交渉が可能になります。弁護士は、損害賠償の内容や謝罪の意思の伝え方、今後の対応などを丁寧に説明し、納得のいく合意形成を目指します。

また、被害者が弁護士を立てている場合でも、弁護士同士で専門的なやりとりができるため、スムーズに話を進めることができます。

刑事処分において有利な示談書を作成できる

示談が成立していても、その内容や書き方によっては不起訴に結びつかない場合があります。特に注意すべきなのが、「宥恕(ゆうじょ)の意思」の記載です。これは、被害者が「加害者を許している」「処罰を望まない」という意思を示す文言であり、不起訴処分に大きな影響を与えます。

保険会社が示談を取りまとめた場合、通常は損害賠償の金額面にしか焦点が当たらず、宥恕文言が入らないことがほとんどです。そのため、保険会社任せにせず、刑事事件の経験が豊富な弁護士に示談書の作成を依頼することが重要です。

弁護士が作成した示談書は、検察官に提出する証拠としての効果も高く、不起訴処分の可能性を高める有力な材料となります。

最適な再犯防止策を提案してもらえる

不起訴を得るためには、再発防止に向けた具体的な取り組みを示すことが有効です。ただし、「もう二度としません」といった抽象的な言葉だけでは、検察官を納得させることはできません。

弁護士は、過失の原因や事故の状況を分析し、個別のケースに応じた再発防止策をアドバイスしてくれます。たとえば、安全運転講習の受講、免許の返納、車の処分、今後の運転を控える意思表明など現実的かつ具体的な提案を文書にまとめて検察官に提出します。

これにより、「加害者には再犯のおそれがなく、更生の見込みがある」と評価され、不起訴処分を獲得できる可能性を高めることができます。

過失運転致死傷罪で不起訴処分の獲得を希望する方はグラディアトル法律事務所に相談を

過失運転致死傷罪で不起訴処分を目指すには、早期の対応と専門的な判断が不可欠です。事故直後の供述内容、被害者対応、示談交渉の進め方など少しの対応ミスが不起訴のチャンスを失う結果につながることもあります。

グラディアトル法律事務所では、交通事故に関する刑事弁護に豊富な経験をもつ弁護士が在籍し、数多くの過失運転致死傷事件において不起訴処分を獲得してきました。示談交渉の代理や、検察官への意見書の提出、再発防止策のアドバイスなど事件の状況に応じて最適な対応を講じます。

また、当事務所はスピード対応にも力を入れており、最短で即日対応も可能です。初期対応の良し悪しは処分結果に大きく影響するため、早めのご相談を強くおすすめします。

不起訴処分を得て、前科を回避したいと考えている方、被害者対応に不安がある方は、ぜひ一度グラディアトル法律事務所にご相談ください。

まとめ

過失運転致死傷罪は、不起訴となる可能性が十分にある犯罪類型です。特に、被害者との示談が成立している場合や、過失が軽微である場合などは不起訴率が高まります。

不起訴を目指すには、事故後の対応を慎重に行い、必要に応じて弁護士の支援を受けることが重要です。早期に正しい対処をとることで、前科や裁判を回避できる可能性が高まります。過失運転致死傷罪の事案で不起訴処分を目指すなら、経験と実績豊富なグラディアトル法律事務所までご相談ください。