「贈賄罪に時効はある?」

「贈賄罪の時効は何年?」

「贈賄罪を犯したときに時効待ち以外にできることとは?」

贈賄罪は、公務員に対して賄賂を渡すことで成立する重大な犯罪です。しかし、すべての犯罪には時効が存在し、贈賄罪も例外ではありません。つまり、一定の期間が経過すれば、起訴されることができなくなる「公訴時効」が適用されるのです。

贈賄罪の時効は、3年ですが収賄側が逮捕されれば贈賄側も逮捕されるリスクがあるため、何もせずに時効を待つというのはリスクが高いといえます。そのため、贈賄罪を犯してしまったときはすぐに弁護士に相談し、時効待ち以外の対策を検討していきましょう。

本記事では、

| ・贈賄罪の時効期間 ・贈賄罪の公訴時効に関する基本的なルール ・贈賄罪を犯したときに時効待ち以外にできること |

などについて詳しく解説します。

「贈賄罪で逮捕されるかもしれない」「時効で逃れられるかを知りたい」という方は、ぜひ最後までご覧ください。

目次

贈賄罪の時効とは?

贈賄罪に限らず、刑事事件には「公訴時効」と呼ばれる制度があります。これは、犯罪が行われた後に一定期間が経過すると、原則として検察官が起訴できなくなる制度です。

時効制度には、「時間の経過により証拠が散逸すること」や、「被害者の処罰感情が希薄化する」などの理由があります。つまり、一定の時間が経つことで、法的な処分を加えることができなくなるのです。

贈賄罪の場合も、この公訴時効が適用されるため、実際に起訴されるまでに法律で定められた期間が過ぎてしまえば、不起訴となります。

贈賄罪の時効期間は3年

公訴時効期間は、犯罪の種類や刑の重さに応じて定められています。

法定刑が「3年以下の懲役(拘禁刑)または250万円以下の罰金」とされている贈賄罪の時効期間は、3年です。

つまり、贈賄罪を犯したとしても、犯行から3年間バレずに逃げ切ることができれば、処罰されることがなくなるということです。

| ※「拘禁刑(こうきんけい)」とは、従来の刑罰である懲役と禁錮を一本化した刑罰です。改正刑法に基づき、2025年6月1日から、懲役と禁錮は拘禁刑に一本化されました。 |

贈賄罪の公訴時効に関する基本的なルール

贈賄罪の公訴時効に関しては、以下のような基本的なルールがありますので、時効期間とともに押さえておくことが大切です。

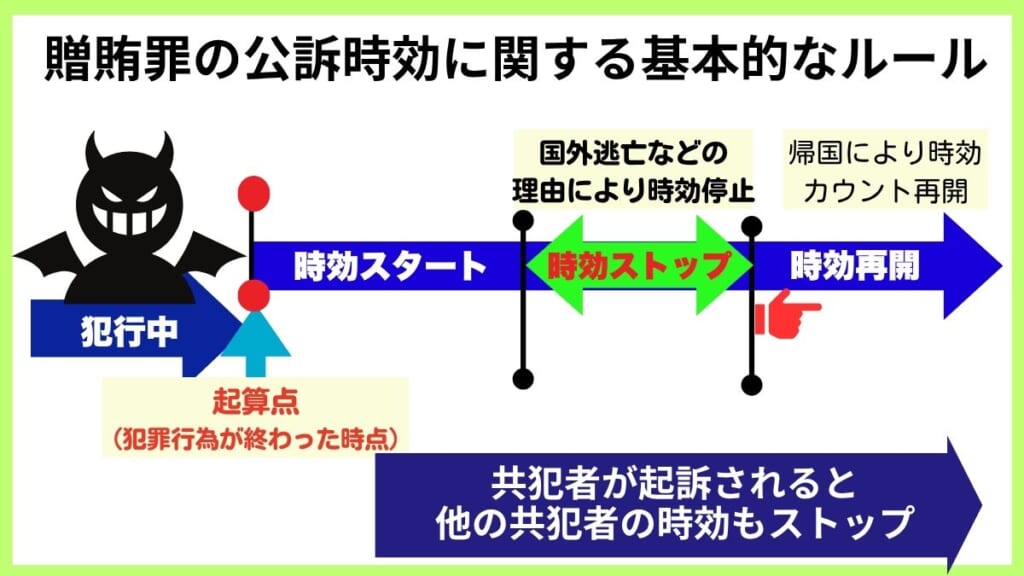

公訴時効は犯罪行為が終了した時点からスタート

公訴時効の起算点(カウントの開始時点)は、「犯罪行為が終了した時点」です。これは「贈賄行為を行った時点」であり、賄賂を渡した日、または約束した日などが該当します。

たとえば、ある公務員に便宜を図ってもらう見返りに金銭を渡した場合、その金銭授受が完了した日が「犯罪の終了時点」となり、そこから3年間の時効がカウントされます。

注意が必要なのは、「贈賄行為が発覚した日」や「捜査が開始された日」ではないという点です。犯罪が隠れていたとしても、法律上は実行時点から時効が進行します。

複数の贈賄行為がある場合はそれぞれの犯罪行為が終わったときからスタート

贈賄行為が一度きりではなく、複数回にわたって行われている場合には、それぞれの行為ごとに公訴時効が個別に適用されます。

たとえば、同じ公務員に対して、3か月おきに3回にわたって金品を贈与していた場合、それぞれの贈与について独立した贈賄罪が成立し、それぞれ別々に時効が進行することになります。

そのため、「最後の贈賄から3年経っていない」という場合には、過去の行為も捜査対象となることがあるため注意が必要です。

公訴時効が停止するケースがある

法律上、特定の事由がある場合に公訴時効の進行が停止するという制度があります。

たとえば、被疑者が海外に逃亡している場合や身元が特定できない場合、災害や戦争などによって正常な捜査・起訴が行えないといったケースでは、時効の進行が中断(停止)されるのです。

また、収賄側が何らかの理由で起訴された場合、その共犯者として贈賄側の時効も停止することがあります。

共犯者が起訴されると他の共犯者の時効も停止する

刑事訴訟法第254条では、「共犯者の1人に対して公訴が提起されたときは、他の共犯者についても時効の進行が停止する」と定められています。

つまり、たとえ自分自身がまだ起訴されていなくても、共犯者(例:収賄を行った公務員)が先に起訴された場合には、その時点で贈賄側の時効も停止します。

この規定により、「他人が起訴されたことによって、自分もいつまでたっても時効が完成しない」という事態が起こることになります。

贈賄罪の公訴時効の完成を待つのはリスクが高い!

「あと数ヶ月で時効が完成するから、それまで静かにしていよう」という考え方は、一見合理的に思えるかもしれませんが、現実的には極めて危険な選択です。その理由は以下のとおりです。

時効満了まで捜査対象であり続ける

贈賄行為から2年11か月が経過していても、起訴されるまでは常に捜査対象となる可能性があります。警察や検察が情報をつかめば、最後の数か月でも強制捜査や逮捕に踏み切ることは十分に考えられます。

収賄側の逮捕・起訴により連鎖的に贈賄側も摘発されるリスク

贈賄罪は通常、収賄罪とセットで捜査されるため、先に収賄側(公務員)が逮捕されると、その供述をきっかけに贈賄側に捜査の手が及ぶことがあります。

この場合、たとえ自身が潜伏していたとしても、共犯者の起訴によって時効が止まり、最終的に摘発されてしまうリスクがあります。

精神的負担が非常に大きい

「いつ逮捕されるか分からない」「何年もおびえて暮らす」という状態は、精神的にも大きな負担になります。仕事や家庭生活にも支障をきたすおそれがあるため、現実的な選択肢とは言えません。

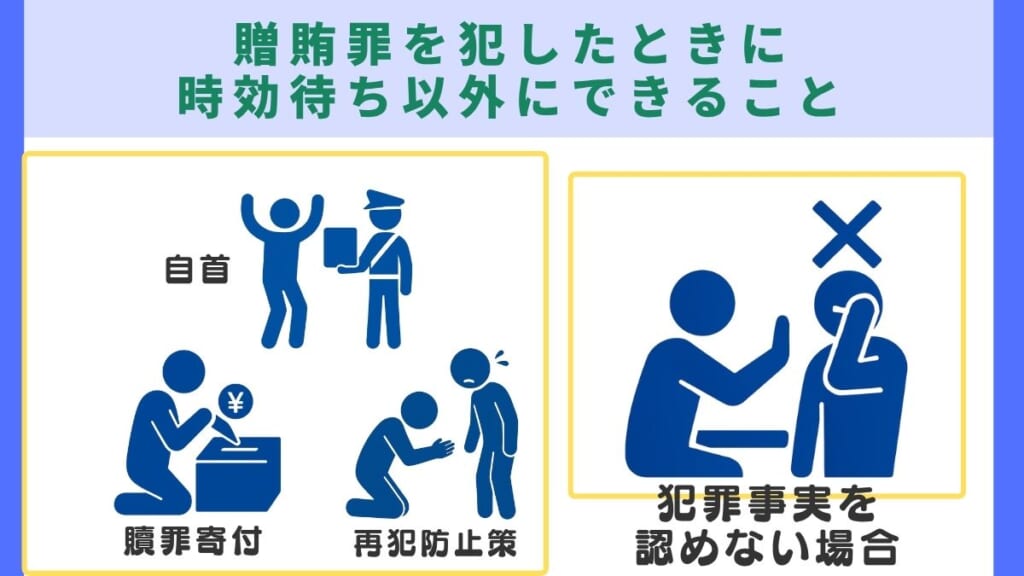

贈賄罪を犯したときに時効待ち以外にできること

贈賄罪を犯してしまったときは時効の完成を待つのではなく、以下のような選択肢を検討するべきです。

犯罪事実を認める場合

贈賄罪を犯したことを認める場合には、以下のような対応が考えられます。

【自首】

捜査機関に贈賄事件が発覚する前であれば、自首をすることで刑の減軽を受けられる可能性があります。

自首とは、捜査機関に発覚する前に自ら犯罪事実を申告し、処分に服する旨の意思表示をいいます。自首の法的効果としては、刑の任意的減免がありますので、起訴されて有罪になったとしても、刑が軽くなる可能性があります。

また、自首をすることで逮捕を回避できるという事実上の効果も期待できますので、逮捕を避けたいという場合にも有効です。

【贖罪寄付】

贈賄罪は、犯罪の性質上被害者が存在しませんので、被害者との示談により有利な処分の獲得を目指すことはできません。

しかし、贖罪寄付という弁護士会や被害者支援団体への寄付により反省の意思を示すことができますので、今後の処分を決めるにあたっても有利な事情となるでしょう。

【再犯防止策】

過去の贈賄行為に対して反省しているだけでなく、再発防止のための具体的な対策を講じ、それを実施しているということも有利な事情になります。

どのような対策が有効であるかは、事案によってさまざまですのでまずは弁護士に相談して、ご自身にあった対策を提案してもらいましょう。

犯罪事実を認めない場合

「贈賄にあたらない」と考える場合には、弁護士とともに以下のような主張を行うことが考えられます。

| ・渡した金品が職務に関係していない ・単なる謝礼や慣習的な贈答である ・賄賂の認識(故意)がなかった |

こうした主張を行うには、証拠や証言の精査、捜査への適切な対応が不可欠です。早い段階で刑事弁護の専門家に相談することをおすすめします。

贈賄罪の弁護はグラディアトル法律事務所にお任せください

贈賄罪は、贈賄の事実関係をどのように把握し、どのような供述を行うかによって、今後の処分が大きく変わる非常に繊細な犯罪です。特に、企業経営者や役員の方が関与するケースでは、刑事責任だけでなく、企業イメージや取引先との信頼関係にも深刻なダメージを及ぼしかねません。

贈賄事件では、逮捕・取調べ段階での対応を誤ると、不利な供述が証拠として残り、有罪判決の決定的な材料となるおそれがあります。日本の刑事裁判では有罪率が非常に高く、一度起訴されてしまうと、執行猶予がつかない実刑判決が下される可能性もあります。そのため、できるだけ早い段階で刑事弁護に強い弁護士に相談することが非常に重要です。

グラディアトル法律事務所では、贈賄罪に詳しい弁護士が、ご依頼者様の立場や状況に応じた適切な弁護方針を立案し、自首の同行・検察官との交渉・取調べ対応のアドバイス・証拠の精査・情状弁護などを一貫してサポートします。証拠が不十分な場合には、不起訴の可能性を探り、不起訴処分獲得に向けたサポートも可能です。

贈賄事件は、ご本人だけでなくご家族や企業にとっても大きな不安をもたらすものです。不安を一人で抱え込まず、ぜひ早い段階で当事務所までご相談ください。

まとめ

贈賄罪には公訴時効があり、原則として犯罪行為が終了してから3年間がその期間とされています。

しかし、この時効期間中であっても、共犯者の起訴や海外逃亡などにより時効が停止することがあります。また、贈賄事件は発覚から長期間が経過していても突然捜査が始まる可能性があるため、「時効待ち」は極めてリスクの高い選択肢です。

贈賄罪に関して不安を抱えている方は、ぜひ一度グラディアトル法律事務所にご相談ください。早期の対応が、状況の悪化を防ぐ鍵となります。