「トレントを使ったけど、本当に裁判で賠償金なんて払うことになるのかな…」

「現実にいくらぐらい請求される…?実際裁判所はどう判断しているの・・・?」

──そんな不安や疑問を抱えて、このページにたどり着いた方も多いのではないでしょうか。

実際、BitTorrentを利用した著作権侵害は、裁判例や実務でも繰り返し問題となっています。とりわけ、権利者側からの高額な請求が問題となりました。

本件で取り上げる判例でも、権利者側からの請求額は、一番額が小さいユーザーでも約2000万円、最も高額なユーザーだと1億6000万円にものぼりました。

そんななか、本件知財高裁判決は、賠償額の算定方法が明確に示され、利用者一人ひとりの責任範囲が具体的に切り分けられた、画期的な判決です。

つまり「どのくらいの期間使っていたか」「何回分のダウンロードに関与したか」で金額が計算される仕組みです。最終的なユーザーらの支払うべき損害額も、2万円弱~6万円弱におさまりました。

この記事では、知財高裁の判例をもとに、以下のポイントをわかりやすく整理しています。

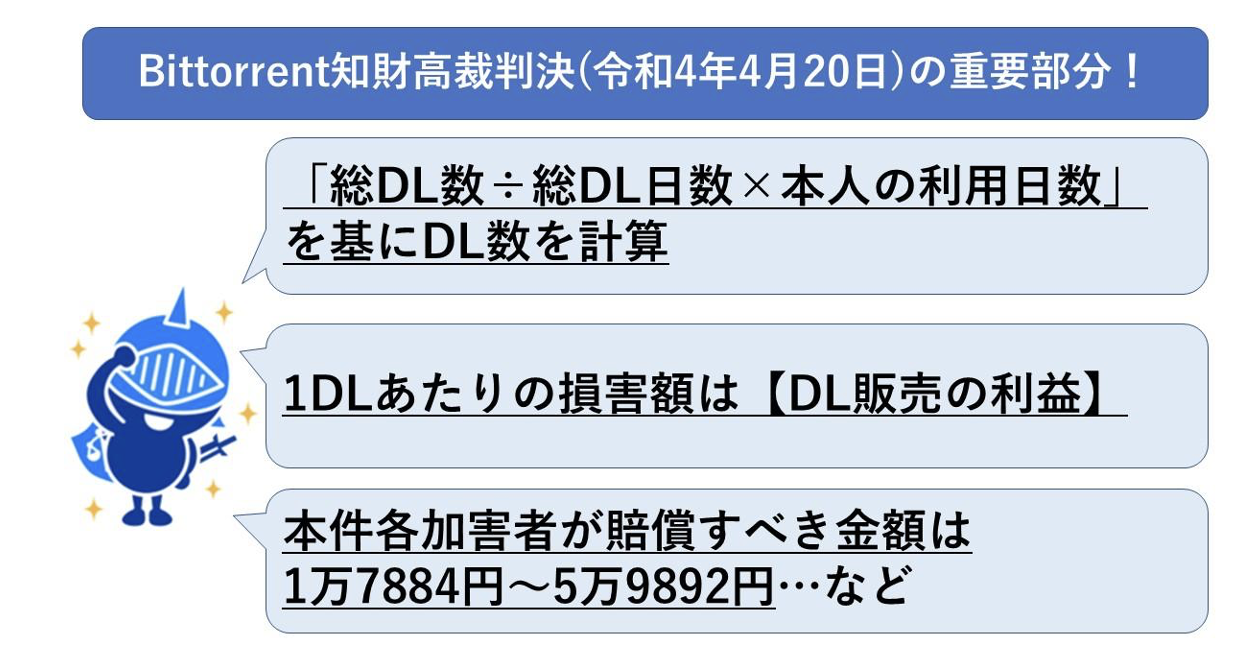

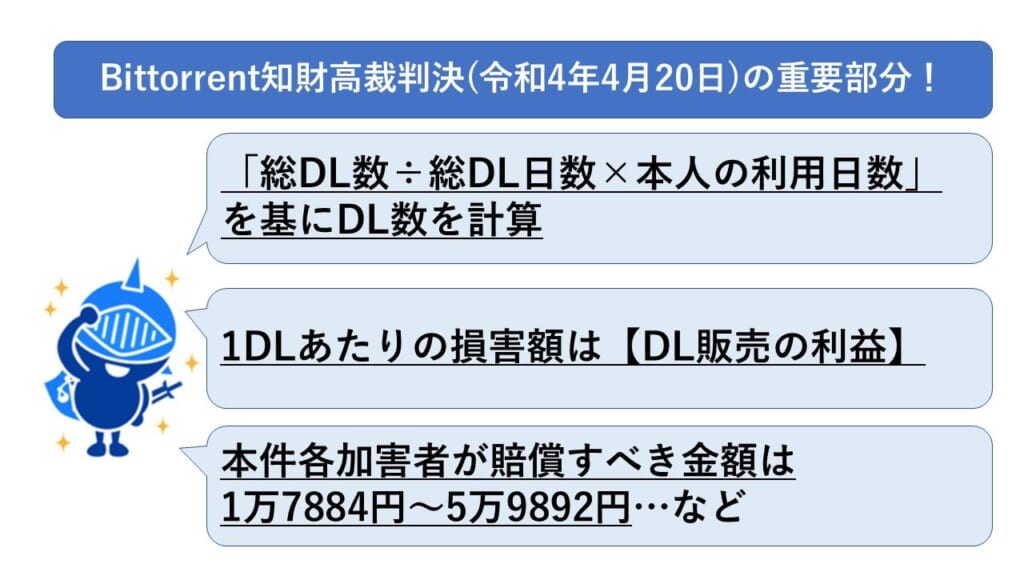

- 損害額の計算式:「総DL数÷総DL日数×本人の利用日数」でDL回数を推計し、DL回数×販売利益(販売価格の4割弱)で計算

- 侵害の有無の判断:断片(ピース)の共有でも侵害成立/「知らなかった」では免責不可

- 賠償額の目安:1万7,000円~6万円前後の範囲で認定

- 実務の解決方法:示談での減額、包括和解、逮捕回避の可能性

トレント案件は、軽い気持ちの利用でも法的リスクが大きく、適切に対応しないと不必要に高額な支払いを強いられたり、刑事化リスクに直面することもあります。

特に、ここ最近では、トレントでAVを違法ダウンロード・アップロードした事案で、発信者情報開示請求・損害賠償請求がなされる事案が増えてきています。

特に、AV事業者側は、トレント利用の損害賠償請求について、知財高裁の基準よりも著しく高額な金額を提示していくることが多く、請求根拠を示す様に指摘しても、知財高裁のロジックとは少しずらして高額化するような計算式をだしてくることがあります。

そのため、知財高裁の損害賠償額算定のロジックをしっかりと理解をすることは非常に重要です。

もっとも、一般の方が個人で理解をすることが難しいものでもあるので、経験豊富な弁護士に相談するのがおすすめです。

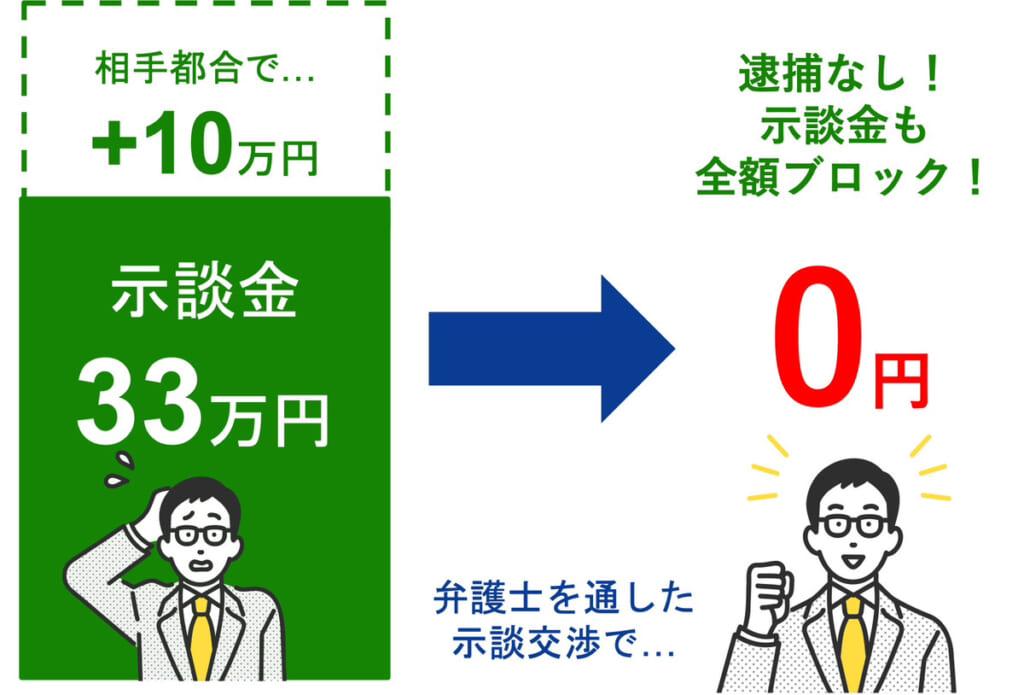

経験豊富な弁護士に相談すれば、示談金の減額やゼロ円解決に至るケースもあると報告されています。

焦って自己判断する前に、弁護士に早めに相談することをオススメします。

トレントでAVをDL後、開示請求が来た時の対処法【弁護士直伝】

判例上、トレントの損害賠償の額は【1DLあたりの損害額×DL数】で決まる

令和4年知財高裁において金額の計算方法が示された

Bittorrent事件について、令和4年の知財高裁判決で複数の重要な判断がなされました。

裁判所はBitTorrentの仕組みから著作権侵害の有無を判断した上で、ユーザーごとに責任を負う期間や1回のDL(ダウンロード)あたりの利益額を基準に、支払うべき上限額を個別に確定しました。

まず、計算式の大枠としては、【ユーザーごとのDL数×1DLあたりの損害額】となります。

さらに、「ユーザーごとのDL数」の推定に使う計算式も、「1DLあたりの損害額」の計算式も明確に示されましたので紹介していきます。

「1DLあたりの損害額」は、販売価格ではなく【1DLあたりの販売利益】だと判断した

令和4年知財高裁は、損害額の基準について「販売価格」ではなく、「1DLあたりの利益」で考えるという重要な判断を下しました。

具体例は後述しますが、販売価格の4割弱を販売利益とし、損害額算定の1要素として判断しています。権利者側は、販売価格全額を損害額として主張していたので、ユーザーとしては支払う責任を負う損害額が6割減したことになります。

「ユーザーごとのDL数」は【総DL数÷総DL日数×本人のトレント利用日数】で決めると判断した

知財高裁判決では、DL(ダウンロード)回数の計算について、「1日平均DL数に自分の利用日数を掛ける」という計算式を使う判断を示しました。

裁判例は、総DL数を該当期間で日割りして1日あたりのDL数を出し、それに“自分が使っていた日数”を乗じて、責任範囲のDL回数を見積もる方法を採用しています。

| 推計の式 | 中身の意味 |

| 総DL数÷総DL日数×本人の利用日数 | 1日あたりのDL数の平均値×あなたが使っていた期間 |

| 例:501DL÷596日×89日=74回 | 利用89日の人の推定DL回数の求め方 |

本件で知財高裁は、他にも複数の重要な判断をしています。

次項から具体的に説明していきます。

令和4年知財高裁判決(令和4年4月20日)の判断を解説!

令和4年知財高裁判決(令和4年4月20日)の事件概要について説明します。

知財高裁の判例全文のリンクはこちらから⬇️

リンク:知財高判令和4年4月20日

まず、原告ら(ユーザー側)は、BitTorrent(ビットトレント)を使用していました。 被告は、著作物(動画ファイル)の著作権者です。

裁判の前に被告は、原告らがBitTorrentを通じてこれらの動画ファイルをアップロードしたことにより、被告の著作権が侵害されたとして、損害賠償金の支払いを請求しました。

これに対し、原告らは、著作権侵害がないなどと主張し、一審被告に対して、著作権侵害に基づく損害賠償の債務が存在しないことの確認を求める訴訟を提起しました。1審で判決は出ましたが、知財高裁に控訴されました。

最終的に、原告らの支払義務のある損害額は、「2万円弱~6万円弱」に収まっています。

その知財高裁で判断された内容について、重要部分をピックアップして解説していきます。

知財高裁の判断①「BitTorrentとは何か」

裁判所はBitTorrentを“ピース”という小さな断片を多数の相手とやりとりし、全体を復元する仕組みと説明しました。

ダウンロード中から自動的にアップロード可能な状態になり、他人へ断片を提供する仕様であることがポイントです。

この性質が、本人の意思に関係なく「送信可能化」=公衆送信権侵害につながるとみられます。

| 仕組みの要素 | ざっくり説明 |

| ピース | ファイルを細分化した断片 |

| リーチャー/シーダー | 未完成/完成の配布役 |

| 自動共有 | DLと同時に他者へ供給可能に |

知財高裁の判断②「著作物の一部(ピース)の共有であっても、著作権侵害が成立する」

断片だけ送ったからセーフ、にはなりません。

ピース同士が組み合わさって完全なファイルになる以上、各ユーザーが共同して侵害に寄与したと評価され、共同不法行為が成立すると判断されました。

つまり、断片配布でも“全体の完成に手を貸した”と見なされます。

知財高裁の判断③「BitTorrentを利用したなら【著作権侵害を知らなかった】では済まされない」

「送っていると知らなかった」は基本的に通用しません。

裁判所は、DLすれば同時に送信可能化していることを「認識・理解していたか、少なくとも容易に理解できたのに理解しなかった」として、少なくとも過失を認めました。

つまり、無自覚でも責任は免れないのです。

知財高裁の判断④「責任を負うのはDL数・DL期間全体ではなく【本人のトレント利用日数のみ】」

責任は“ネットワーク全期間”ではなく“自分が使っていた期間”に限定されます。

裁判所は、BitTorrent利用者の責任はそのユーザーが「BitTorrentを利用して本件各ファイルのダウンロード」してから「BitTorrentの利用を終了」するまでの期間に限定されると明示しました。

第1アップロードからのDL数の全てについて責任を負う、とは判断しませんでした。

知財高裁の判断⑤「1DLあたりの損害額は【DL販売の利益】であり、販売価格ではない」

損害は“販売価格”ではなく“販売利益”で評価されます。

具体的には、配信価格(例:980円/1270円)に利益率38%を掛けた金額が1DLの販売利益となります。

そして、販売利益と推計されたDL回数と掛け算し、一人当たりの損害総額を決めました。

| 項目 | 計算式 | 具体例 |

| 1DLあたりの損害額 | 「販売価格」×「販売利益率」 | 980円×38%=372円1270円×38%=482円 |

| 総損害の算定 | 〔推計DL回数〕×〔1DLの利益〕 | 120回×482円=57,840円 |

知財高裁の判断⑥「本件各加害者が賠償すべき金額は1万7884円~5万9892円」

同判決では、各ユーザーごとに上限が明確に示された結果、最終的な損害額は最小1万7834円、最大5万9892円と確定されました。

あくまで本件ではですが、これまでのトレント案件の権利者の請求額からすると、10万円すら超えていないのはポイントです。

相談するならトレントを知り尽くした弁護士を見極めて依頼すべき

複数の作品の請求をまとめて解決できる

Bittorrentユーザーの実情として、1作品だけでなく色んな作品で利用しているケースが多いです。そのため1権利者から複数の作品を請求されることも。

しかし、経験のある弁護士なら、請求が複数でも、交渉を束ねて同時解決に持ち込めることがあります。

実務では、同種の請求を整理して“包括和解”で収め、総額を抑えた例もあります。

示談交渉で減額0円を目指せる

請求の根拠(期間・DL推計・1DL利益)を丁寧に突けば、減額はもちろん、案件によっては“全額ブロック=0円”が現に語られています。示談を急がせる書面に押されて即同意すると、本来不要な金額まで払ってしまいかねないです。

トレント案件を多数行った弁護士なら、必ずしも示談金を支払う必要が無いケースにはきちんと対応することができます。

逮捕を回避できる可能性が高い

刑事化の芽を早期の示談や適切な説明で潰せば、逮捕リスクを下げられます。

実務記事でも、トレントは逮捕事例が存在する一方、365日24時間で素早く動き、相手方と適切に交渉することの重要性が強調されています。

告訴前に先手で“被害回復”の筋道を作るかどうかが分かれ目です。

トレント関連の開示請求はグラディアトル法律事務所へご相談ください

逮捕者ゼロ!トレント関連のトラブル解決実績が200件以上ある

グラディアトル法律事務所には、これまで500件以上ものトレントトラブルの相談が寄せられています。

そのうち、実際にご依頼いただき、解決した実績は200件以上です。その全てを示談で解決しており、逮捕数0を実現しています。

「トレントトラブルで高額の示談金支払いをしなきゃ…」という場合でも、丁寧な示談金交渉で、あなたの将来を守り抜きます。

逮捕されるリスクや可能性がある人も、諦める前に、グラディアトル法律事務所へご相談ください。

抜群の交渉力で「示談金減額」できる可能性が高い

グラディアトル法律事務所では、示談交渉を行う際は、権利者に直接働きかけ、粘り強く交渉することで1円でも低い示談金での解決を目指します。

本来、権利者は示談金の減額に応じる必要はありません。示談金の減額を達成するのは、とてもハードルが高い対応です。

しかし、私たちにはこれまでに培った経験と交渉のテクニックがあり、多くの依頼主の希望を叶えてきた実績があります。

示談金も、過去の取引実績から相場を算出し、特異な金額には毅然とした態度で対応し、攻めの提案で、できる限りあなたの負担や不安を軽減するための交渉を行います。

24時間365日相談OK!あなたのタイミングで相談できる

弊所では365日24時間お問い合わせが可能であり、スピーディな対応を求められるトレント案件において迅速な対応をさせていただいております。

数多くのご相談いただいておりますので、当日対応ができない場合がございます。

しかし、2日以内には相談設定等のご連絡をさせていただいておりますので、ご安心ください。

まとめ

- 損害額は「総DL数÷総DL日数×本人の利用日数」×「1DLの利益」で推計

- ピースの共有でも侵害が成立、「知らなかった」は免責にならず

- 責任期間は“全期間”ではなく本人の利用日数に限定

- 裁判例の目安はおおむね1.8万~6万円弱

- 早期の示談交渉で減額・ゼロ円・逮捕回避の可能性も

請求に直面しても即同意せず、利用日数やDL推計の根拠を整理して弁護士へ相談を。

実践すれば支払額とリスクの最小化が期待できます。

ここまで読んでいただきありがとうございました。