「X(Twitter)で匿名の相手から誹謗中傷されている…」

「悪質な投稿者を特定して、責任を追及したいけど、どうすればいい?」

今、あなたは匿名アカウントからの心ない投稿によって、大きな怒りや不安を感じているのではないでしょうか。

X(Twitter)の投稿で、相手が誰か分からないからといって諦める必要はありません。

法律に基づいた適切な手順を踏めば、匿名アカウントでも投稿者を特定し、損害賠償などの責任を問うことができます。

もっとも、X(Twitter)の場合は、運営会社が日本の裁判所の決定に素直に従わないケースもあるため、単に開示請求をするだけではなく、仮処分後に間接強制という強制執行の手続きまで取る必要があります。

ログの保存期間内にこれらの手続きを行わなければならないため、X(Twitter)についての開示請求の経験が豊富な法律事務所に依頼をするのがおすすめです。

当事務所グラディアトル法律事務所には、X(Twitter)に関するご相談が数多く寄せられています。実際に悪質な投稿者を特定し、損害賠償を請求できた解決事例も多数あります。

【グラディアトルの解決事例(例)】

成人した息子が大事件を起こしてしまい、Xで「〇〇が父親だ」と投稿。「身内として死んで詫びろ」などと誹謗中傷された上、会社まで暴露された事案。

→開示請求によって投稿者を特定、投稿の削除と130万円の損害賠償請求に成功。

この記事では、X(Twitter)のようなSNSトラブルと発信者情報開示請求に強い弁護士が、

・ アカウント開示請求が認められやすい投稿の具体例

・ 投稿者を特定するための2つの法的手続き

・ 弁護士に依頼するメリットと費用の目安

などを分かりやすく解説していきます。X(Twitter)の悪質な投稿でお悩みの方は、ぜひ最後までお読みください。

X(Twitter)でアカウント開示請求が認められた事例

まずは開示請求のイメージを掴んでいただくために、実際にX(Twitter)の投稿が問題となって開示請求が認められた判例と、当事務所の解決事例をご紹介します。

X(Twitter)で開示請求が認められた判例

以下はXの投稿について、開示請求が認められた判例をまとめたものです。

ご覧のようにさまざまな事案で、発信者情報の開示を認める判決が出ていることが分かります。

| 事案の概要 |

|---|

| (名誉権侵害による開示請求が認められた判例) 投稿者がTwitter上に、原告の名誉を毀損する内容の投稿を掲載した。(東京地判令和5年7月19日) |

| (名誉権侵害による開示請求が認められた判例) 女性インスタグラマーが、Twitter上に「臭い汚マンコ雌豚」などと投稿された。(東京地判令和5年5月15日) |

| (プライバシー権、肖像権侵害による開示請求が認められた判例) 投稿者が、原告の顔写真を、事実無根の内容とともにTwitterに投稿した。(東京地判令和3年8月20日) |

| (商標権侵害による開示請求が認められた判例) 原告が運営するインターネットニュースサイトである「47NEWS」や「47NEWS速報」の名称や、原告商標と酷似するロゴを無断で使用して、X(Twitter)に投稿していた(東京地判令和7年8月25日) |

| (著作権侵害による開示請求が認められた判例) 原告が著作権を有しているキャラクターのイラストをもとに、一部を合成・加工した画像がX(Twitter)で投稿されていた。(東京地判令和6年10月2日) |

| (著作権侵害による開示請求が認められた判例) Xで実施されたラウンドワン限定のキャラクターを募集する投稿に、原告が制作したキャラクター「おんねこ」を無断で添付して返信した。(大阪地判令和6年4月25日) |

| (著作権侵害による開示請求が認められた判例) 原告が自身の姿態を撮影した動画を、氏名不詳者がTwitter上に無断で投稿した。動画には原告の乳頭が写っていた。(東京地判令和5年6月9日) |

【グラディアトルの事例】X(Twitter)の発信者情報開示請求をして、慰謝料や弁護士費用など総額130万を支払わせた事案

弊所グラディアトル法律事務所でも、X(Twitter)に関するご相談を数多くお受けしています。

なかには、投稿者を特定し、最終的に慰謝料や弁護士費用などを含め、総額130万円を相手方に支払わせた事案もあります。その事例を具体的にご紹介します。

【ご相談の経緯】

ご相談者様は、化学薬品メーカーに勤務する40代後半の既婚男性です。

成人した息子さんが大きな事件を起こしてしまい、Aさんやご家族はマスコミからの取材依頼が絶えない日々を送っていました。

そんな中、何者かが、「Aさんがその息子さんの父親」であることをがXに投稿します。

アカウントには、Aさんの顔写真がトップ画に使用されており、「身内として死んで詫びろ」といった脅迫的な言葉が自己紹介欄に記載されていました。さらに、どこで情報を仕入れたのか、Aさんの勤務先まで特定されて暴露されていました。

そこで、「このままでは、他の子どもたちの学校まで特定され、家族全員がまともな社会生活を送れなくなる」という強い危機感を覚え、当事務所にご相談くださいました。

【弁護士の対応】

お話を伺った弊所弁護士は、投稿内容がプライバシー権、肖像権、名誉感情の侵害にあたる可能性が極めて高く、法的に責任を追及できる事案だと判断しました。

単に問題のアカウントを削除するだけでは、また別のアカウントが作られて同じ行為が繰り返される恐れがあります。そこで、根本的な解決を図るためには、投稿している相手を特定する必要があるとアドバイスしました。

Aさんは弁護士の提案に納得され、発信者情報開示の手続きをご依頼くださいました。

【アカウント開示請求の結果】

ご依頼から約2ヶ月後、裁判所の手続きを経て、X社から投稿者のIPアドレスとタイムスタンプを取得することに成功しました。

その情報をもとに、投稿者が利用していたプロバイダ(KDDI株式会社)に対して契約者情報を開示するよう請求したところ、事態の深刻さを認識した投稿者Cが弁護士に相談。

相手方の弁護士から、当事務所宛に和解交渉を求める連絡が入りました。

当事務所の弁護士は、相手方との交渉において、Aさんのプライバシー権や肖像権などが侵害された事実を強く主張していきます。

その結果、最終的に以下の条件で和解が成立しました。

和解の内容

・ ツイッター(Twitter)での投稿についての謝罪

・ 今後一切Aさんについてインターネット上で投稿しない旨の約束

・ Dさんが行ったAさんについて他の投稿をDさんが費用負担において削除する。ただし、仮処分を含めた法的手続きは含まない。

・慰謝料及び発信者情報開示手続きにかかった弁護士費用及びその他の費用を含めて合計130万円を支払うこと

しっかりと対処したおかげで、Aさんを含めた家族に対する誹謗中傷はほとんどなくなりました。完全に元通り、というわけではありませんが、以前のように怯えて生活することもなくなったそうです。

※さらに詳しい内容を以下で紹介しています。

「Twitter発信者情報開示請求の成功例/誹謗中傷被害で犯人特定、慰謝料等の損害賠償を支払わせた事案」

私たちグラディアトル法律事務所は、このようなインターネット上の誹謗中傷問題や、発信者情報開示請求に強い法律事務所です。

個人・法人を問わず、ネット上の風評被害に関するご相談を数多く取り扱っており、誹謗中傷・風評被害のお悩みを最短1日で解決します。

X(Twitter)への悪質なポスト(ツイート)でお悩みの方は、一人で抱え込まず、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

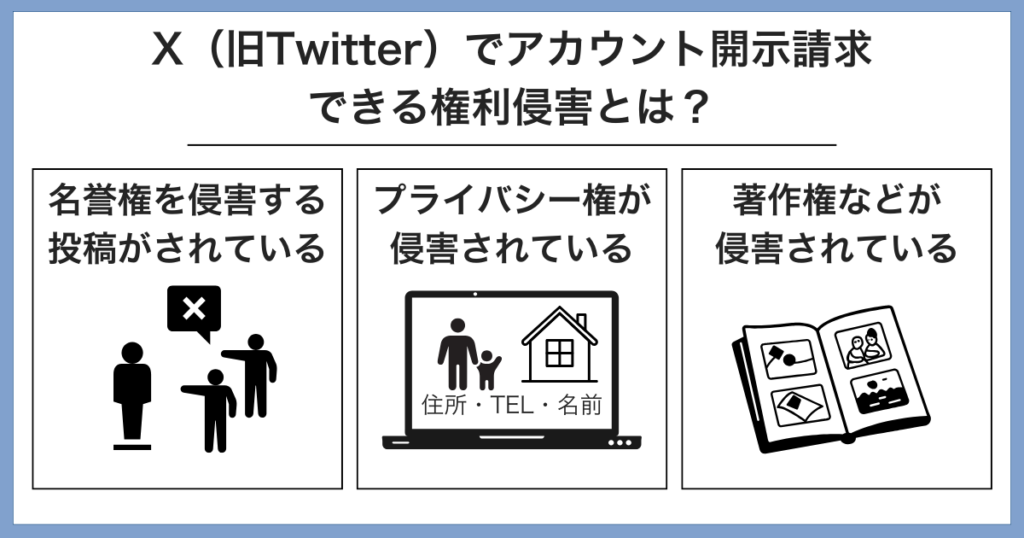

X(旧Twitter)でアカウント開示請求できる権利侵害とは?

情報流通プラットフォーム対処法(旧:プロバイダ責任制限法)では、開示請求をする要件として、「権利侵害の明白性」が必要とされています。

(発信者情報の開示請求)

第五条 特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者に対し、当該特定電気通信役務提供者が保有する当該権利の侵害に係る発信者情報のうち、特定発信者情報(発信者情報であって専ら侵害関連通信に係るものとして総務省令で定めるものをいう。以下この項及び第十五条第二項において同じ。)以外の発信者情報については第一号及び第二号のいずれにも該当するとき、特定発信者情報については次の各号のいずれにも該当するときは、それぞれその開示を請求することができる。

一 当該開示の請求に係る侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき。

権利侵害の明白性とは、単に「この投稿は不快だ」「気分が悪い」といった感情的な問題ではなく、その投稿が客観的に見て、あなたの法律上の権利を明らかに侵害している状態を指します。

では、具体的にどのような投稿であれば「権利侵害の明白性」が認められやすいのか、代表的なケースを3つ紹介します。

名誉権を侵害する投稿がされている

名誉権の侵害、いわゆる「名誉毀損」は、開示請求が認められやすいケースの代表例です。これは、具体的な事実を挙げて、あなたの社会的な評価(信用や評判など)を下げるような投稿を指します。

なお、投稿内容が真実なのか、それとも嘘なのかは関係ありません。

たとえ書かれていることが真実であっても、あなたの社会的評価を傷つける内容であれば、名誉毀損に該当する可能性があります。

・「〇〇社のAは、会社の金を横領している」

・「Bさんは、妻子ある身でありながら不倫をしている」

・「あの店は、産地を偽装した食材を使っている」

プライバシー権が侵害されている

プライバシー権や肖像権の侵害も、開示請求が認められやすいケースです。

プライバシー権の侵害とは、一般的に公開されたくない個人の私生活に関する情報(住所、電話番号、病歴など)を、本人の許可なく公開する行為です。肖像権の侵害とは、本人の許可なく顔や容姿がはっきりわかる写真を撮影・公開する行為を指します。

インターネット上でよく見られる、個人の情報を特定する「晒し行為」が典型例です。

・個人の住所や電話番号、勤務先を公開する

・本人が公開していない病歴や前科などを暴露する

・許可なく撮影した個人の顔や容姿がはっきりわかる写真を投稿する

著作権などが侵害されている

ご自身が創作したイラストや文章、写真、動画などには、「著作権」という権利があります。

これらを無断でXに転載したり、プロフィール画像に設定したりする行為は、著作権侵害にあたります。インターネット上では安易に行われがちですが、これも立派な権利侵害であり、開示請求の対象となります。

・自分で描いたイラストを、他人が無断でアイコンに使用している

・自分が撮影した写真を、他人が自分の投稿であるかのように無断でツイートしている

・ブログに書いた文章を、丸ごとコピーされて投稿されている

X(Twitter)でアカウント開示請求をする方法

現在、X(Twitter)でアカウントの開示請求をするには、大きく2つの方法があります。

■開示請求の2つの方法

① 発信者情報開示請求(従来の方法)

② 発信者情報開示命令(2022年10月に始まった新制度)

新制度(②)は、従来の方法(①)の時間的負担を改善するために作られた制度で、より迅速な解決が期待できます。

ただ、X(Twitter)の場合は、「②発信者情報開示命令」のみで解決できないケースが多いです。そのため、現在でも「発信者情報開示請求」と「発信者情報開示命令」を同時に進めていく必要があります。

発信者情報開示請求による開示(従来の方法)

発信者情報開示請求では、投稿者の特定は3つの段階を踏む必要があります。

大まかなイメージとして、まずX社(コンテンツプロバイダ)から投稿時のIPアドレスを入手し、そのIPアドレスをもとに通信会社(経由プロバイダ)を特定して、通信会社(経由プロバイダ)から契約者の個人情報(住所・氏名)を開示させる、という流れです。

①X(旧Twitter)社に対して発信者情報開示の仮処分を申し立てる

まず、X社が保有しているIPアドレスを開示させるため、裁判所に「発信者情報開示の仮処分」を申し立てます。

IPアドレスとは、インターネット上の住所のようなものです。

X社は投稿者の本名や住所を保有していないため、まずは仮処分命令によって、IPアドレスの開示を求めていきます。

②間接強制によって、IPアドレスとタイムスタンプを取得する

ただ、X社の場合は裁判所から仮処分命令が出ても、すぐに従わないケースが多く見られます。開示請求には、ログの保存期間(通常、投稿から90日程度)という時間制限があるため、X社が開示するのをいつまでも待っているわけにはいきません。

そこで実務上は、裁判所から債務名義(発信者情報開示仮処分命令)を得た時点で、「間接強制」という手続きをとり、早急な開示を促していく必要があります。

③IPアドレスから経由プロバイダを特定する

裁判所の命令、及び間接強制によってX社からIPアドレスが開示されたら、次はその情報を元に、投稿者がインターネット接続に利用した会社(経由プロバイダ)を特定します。

具体的には、「Whois情報検索」などのサイトを使い、開示されたIPアドレスがどのインターネットサービスプロバイダ(NTTドコモやソフトバンク、J:COMなど)に割り当てられているのかを調べていきます。

④ログ保存の仮処分申立てをする

経由プロバイダを特定したら、すぐに裁判の準備に入りますが、それと並行して通信ログの保存を求める仮処分の申立も行います。

というのも、経由プロバイダがログを保存している期間は非常に短く、通常は3ヶ月程度で消去されてしまうからです。この期間を過ぎてしまうと、投稿者を特定する手がかりが失われます。

⑤経由プロバイダに発信者情報開示請求訴訟を提起する

ログを保全した上で、特定した経由プロバイダを相手に、「発信者情報開示請求の訴訟」を提起します。

この裁判で、改めてあなたの権利が侵害されたことが明白であると主張・立証し、勝訴判決を得ることで、初めて投稿者の本名や住所などを特定することができます。

発信者情報開示命令による開示(新制度)

ここまで説明したとおり、発信者情報開示請求では訴訟を2つ提起する必要があるため(コンテンツプロバイダへの仮処分申立・経由プロバイダへの発信者情報請求訴訟)、時間がかかるという課題がありました。

そこで、こういった欠点を改善する仕組みとして、2022年10月からスタートした新制度が「発信者情報開示命令」です。

ただ、冒頭でもお伝えしたとおり、X社については現状この「発信者情報開示命令」だけで開示を求めていくケースはあまりありません。

というのも、発信者情報開示命令による場合、本来は「発信者情報開示命令」と同時に「発信者情報提供命令」を申し立てて、X(Twitter)社から保有しているIPアドレスを経由プロバイダに提供してもらうという流れになるのですが(提供命令)、X(Twitter)社はこの「発信者情報提供命令」にも従わないケースが多いからです。

そこで実務上は、前述した従来の方法(発信者情報開示の仮処分)をとりながら、「発信者情報開示命令」ではX社が保有するアカウント情報(登録された氏名・電話番号など)の開示を求めていく、という戦略をとることが多いです。

たとえば、投稿者がインターネットカフェや公共WiFiを利用していた場合、IPアドレスからだけでは個人を特定できません。しかし、発信者情報開示命令によって電話番号などが開示されれば、そこから投稿者を特定しうるため、同時に進めていく実務上のメリットがあるのです。

X(Twitter)社へのアカウント開示請求にかかる期間は半年〜1年

弁護士に依頼してから、実際に投稿者の身元が特定されるまでにかかる期間は、事案にもよりますが、おおむね半年から1年近くかかるのが一般的です。

なぜこれほど時間がかかるのかというと、これまで解説したように、投稿者を特定するためには裁判所での法的な手続きが複数段階にわたって必要になるからです。

たとえば、国内のサイトが相手であれば、新しい制度である「発信者情報開示命令」によって、3ヶ月から6ヶ月程度で開示に至るケースも少なくありません。

しかし、X社の場合、前の章で解説したとおり、この新制度と従来からの旧制度を同時に進めていくという対応が必要となることが多く、その分、どうしても時間がかかってしまいます。そのため、通信ログの保存期間というタイムリミットも踏まえ、一日でも早く弁護士に相談し、手続きを開始することが重要になります。

X(Twitter)のアカウント開示請求をした後にできること

投稿者の特定に成功すれば、相手に対して法的な責任を追及することができます。

具体的には、「民事上の責任」と「刑事上の責任」という2つの側面から、相手の責任を問うことが可能です。

投稿者に対する損害賠償請求

まずは、特定した投稿者に対し、Xの投稿によってあなたが受けた精神的な苦痛への慰謝料を請求できます。これが民事上の責任追及です。

請求できる内容には、誹謗中傷によって受けた精神的な苦痛に対する「慰謝料」はもちろん、発信者情報開示請求にかかった弁護士費用なども含まれます。

この点、以前は裁判所が認めた慰謝料の1割程度しか弁護士費用として認められないのが一般的でした。しかし、最近は発信者情報開示請求にかかった弁護士費用・調査費用の全額を損害と認めた画期的な裁判例が複数出てきています。

弊所グラディアトル法律事務所でも、これらの裁判例を元に、弁護士費用については全額請求を積極的に求めていくケースが多いです。

※こちらの記事も読まれています。

「発信者情報開示請求の弁護士費用相場と調査費用等を相手に請求できた裁判例まとめ」

名誉毀損、業務妨害などによる刑事告訴

金銭的な賠償だけでなく、投稿者に刑事罰という社会的な制裁を受けてほしいと考える場合には、「刑事告訴」という手段があります。

刑事告訴とは、問題の投稿内容が名誉毀損罪や侮辱罪、脅迫罪といった犯罪にあたる場合に、捜査機関に対して「犯人を処罰してください」と求める手続きです。

民事上の損害賠償請求は、あくまで当事者間の金銭的な問題解決を目指すものですが、刑事告訴は国に犯罪として対処してもらうためのものです。これらは全く別のものなので、同時に進めていくこともありえます。

たとえば、刑事告訴も辞さないという毅然とした態度で示談交渉に臨むことで、相手にプレッシャーを与え、より有利な条件での解決を目指していく、といった戦略も考えられるでしょう。

X(Twitter)アカウントの開示請求を弁護士へ依頼するべき理由

ここまでお読みいただき、「手続きが複雑で、自分一人でやるのは無理そうだ」と感じられたのではないでしょうか。その感覚は、決して間違いではありません。

Xのアカウント開示請求は、専門家である弁護士のサポートが不可欠です。その理由を3つのポイントからご説明します。

複雑な開示請求手続きを1人でやり遂げるのは困難

発信者情報開示請求は、手続きの流れが非常にわかりづらく、プロバイダのログ保存期間といった時間制限もあります。

制度上は本人でも手続きを行えますが、実際にはかなり難しいでしょう。

弁護士ですら経験がなければ失敗することがありますし、「法律が分かっていても、ITに精通していないと仕組みがまったく理解できない」といった声も聞かれます。

実際、他の法律事務所から弊所グラディアトル法律事務所に相談や依頼が来るようなケースもあります。

法律事務所での勤務経験がある、あるいはプロバイダ会社で働いていてITに精通しているといった方を除けば、ご自身で手続きを進めるのは不可能に近いと考えてよいでしょう。

ポスト(ツイート)の削除もスピード感をもって進められる

弁護士に依頼すれば、犯人を特定する動きと並行して、問題の投稿自体を削除させるための手続きも、スピーディーに進めることができます。

根本的な解決には投稿者の特定が必要ですが、それと同時に、これ以上被害が拡大しないように問題の投稿を削除させることも重要です。

個人で削除を依頼しても無視されがちなケースでも、弁護士が代理人として法的な根拠を示して削除を求めていけば、X社が応じ、スムーズに削除されるケースも多くあります。

※Xの削除依頼については、以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご確認ください。

「【成功事例あり】X(Twitter)で削除依頼する方法を弁護士が解説」

損害賠償請求、刑事告訴まで任せられる

弁護士の役割は、投稿者を特定したり、該当の投稿を削除したりするだけで終わりではありません。その先の「損害賠償請求」や「刑事告訴」といった最終的な解決まで、一貫してあなたをサポートします。

事件の始まりから終わりまで、全体像を熟知している弁護士が示談交渉や訴訟を行うことで、あなたにとって最も有利な条件での解決を実現しやすくなります。

X(旧Twitter)アカウントの開示請求でかかる弁護士は50万〜100万前後

弁護士に開示請求を依頼する場合の費用は、法律事務所の料金体系によって異なります。

一般的には、手続きの開始時に支払う「着手金」と、開示に成功した場合に支払う「報酬金」の合計で、総額50万円から100万円程度が目安となるでしょう。

金額に幅があるのは、開示請求の対象となるアカウントが一つとは限らないからです。開示対象が多くなるほど、金額も高くなっていきます。

ご参考までに、当事務所グラディアトル法律事務所の料金体系の一部をご紹介します。

開示請求の対象が、少ない投稿数であれば、弁護士費用総額50万円前後で犯人を特定できるように料金設定をしております。

| 手続き内容 | 料金 |

|---|---|

| IPアドレス等開示の仮処分申立て | |

| 仮処分申立の着手金 | 20万円〜 |

| 仮処分申立の報酬金 | 10万円〜 |

| 発信者情報開示訴訟の提起 | |

| 訴訟提起の着手金 | 10万円〜 |

| 訴訟提起の報酬金 | 10万円〜 |

この他、裁判所への出廷が必要な場合の日当、損害賠償請求に要する費用、印紙代・郵券代などの実費も発生します。

ただ、先ほどお伝えしたように、発信者情報開示請求に要した弁護士費用なども、損害賠償の一部として相手方に請求できる場合があります。

もちろん請求できないケースもありますが、あなたのケースでどの程度の損害賠償が認められそうか、高額な費用を払ってでも開示請求を行うべきなのか、といった点を無料相談などでお話をさせていただくことも可能です。

相談すれば必ず依頼をしないといけないわけではありません。

当事務所では、365日無料相談を受付しておりますので、「自分の場合はどうなるだろう?」と少しでも気になった方は、ぜひお気軽にご連絡ください。

まとめ

最後に、この記事のポイントをまとめます。

◉ Xで開示請求が認められやすい投稿

・ 具体的な事実を挙げて社会的評価を下げる投稿(名誉毀損)

・ 住所や顔写真など個人情報を無断で晒す投稿(プライバシー権侵害)

・ イラストや文章などを無断で転載する投稿(著作権侵害)

◉ X(Twitter)のアカウント開示請求をする方法は2つ

・ 1つ目は、発信者情報開示請求(従来の方法)

・ 2つ目は、発信者情報開示命令(新制度)

・ X社が相手の場合、実務上は両方の手続きを同時に進めることが多い

◉ 開示請求の主な流れ

・ X社に対して裁判手続きを行い、IPアドレスを入手する

・ IPアドレスから投稿者が利用したプロバイダを特定する

・ プロバイダに対して裁判を行い、投稿者の住所・氏名を開示させる

◉開示請求によってできること

・ 損害賠償請求(慰謝料・弁護士費用など)

・ 犯罪として刑事告訴する

◉ 弁護士に依頼するべき理由

・ 個人での対応が極めて難しい開示請求の手続きを一任できる

・ 投稿の削除請求も並行してスピーディーに進められる

・ 投稿者を特定した後、損害賠償請求や刑事告訴まで任せられる

以上です。X(Twitter)の悪質な投稿でお悩みの方は、ぜひグラディアトル法律事務所にご相談ください。

グラディアトル法律事務所は、X(Twitter)をはじめとするネットの誹謗中傷問題や、発信者情報開示請求で豊富な解決実績とノウハウを有しています。

経験豊富な弁護士が、開示請求から投稿者の特定、損害賠償請求まで一貫して対応し、あなたの状況に応じた最適な解決策をご提案いたします。