「Googleの口コミで名誉毀損をされたため、書き込んだ人を特定したい」

「投稿者を特定するための発信者情報開示請求の方法や流れを知りたい」

「Google口コミの発信者開示請求は自分でもできる?」

Googleマップの口コミは、店舗や企業の評価を左右する重要な情報源です。実際に利用した顧客の声が反映されるため、集客や信用の形成に役立ちます。しかし、なかには根拠のない誹謗中傷や虚偽の内容が書き込まれるケースも少なくありません。たとえば「店員の態度が最悪」「食中毒になった」など、事実無根の内容が投稿されると、売上の減少や企業イメージの低下といった深刻な被害につながります。

このような悪質な口コミに対しては、法的手続きを通じて投稿者を特定できる場合があります。開示請求を行うことで、匿名の口コミ投稿者であっても、一定の条件を満たせば氏名や住所といった発信者情報を明らかにすることが可能です。

本記事では、

などについて詳しく解説します。

悪質な口コミに悩んでいる方はぜひ参考にしてください。

悪質なGoogle口コミは開示請求により投稿者を特定できる

Googleマップに書き込まれる口コミは、基本的に匿名で投稿されます。そのため、根拠のない中傷や虚偽の内容が掲載されても、すぐに投稿者を突き止めることはできません。事業者からすれば「誰がこんな口コミを書いたのか」「被害を与えている相手に責任を取らせたい」と感じるのは当然でしょう。

このような場合に有効な手段が「発信者情状開示請求」です。発信者情報開示請求とは、口コミの投稿者を特定するために、法的手続きを通じてインターネット事業者などに対し、情報の開示を求める手続きをいいます。

悪質なGoogle口コミによって事業や評判に大きな被害を受けている場合、発信者情報開示請求を行うことで投稿者の特定が可能となり、その後の損害賠償請求につなげることができます。悪質な口コミを発見したときは被害を放置せず、適切な法的対応を検討することが重要です。

開示請求の対象となるGoogle口コミの具体例

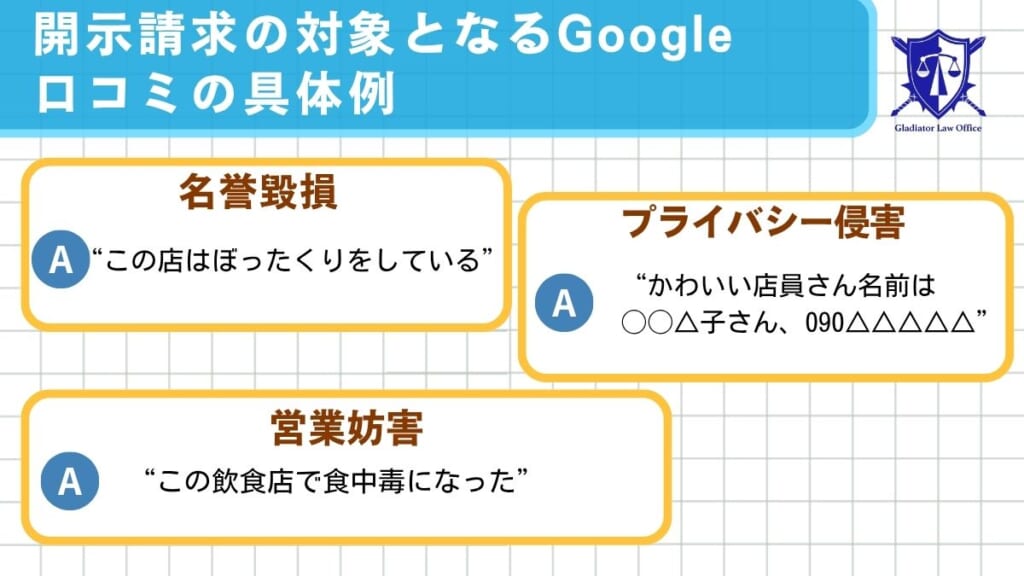

Google口コミに投稿された内容であれば、どのようなものでも開示請求が認められるわけではありません。裁判所が「社会的評価を不当に下げる」「営業活動を妨害する」「プライバシーを侵害する」など、違法な権利侵害があると判断した場合にのみ、発信者情報の開示が認められます。以下では、開示請求の対象タオなるGoogle口コミの具体例を3つ紹介します。

名誉毀損にあたる口コミ

事実に反する内容や根拠のない悪評など、事業者や個人の社会的評価を下げる口コミは「名誉毀損」にあたる可能性があります。

| ・「この店はぼったくりをしている」 ・「社長は脱税している」 |

といった投稿は、閲覧者に誤解を与え、信用を著しく損なうおそれがあります。このような口コミは、権利侵害性が高いため開示請求が認められやすい類型です。

営業妨害にあたる口コミ

虚偽の情報によって店舗や企業の経営を妨害する口コミも、開示請求の対象となります。

| ・「この飲食店で食中毒になった」 ・「商品の中に異物が混入していた」 |

といった虚偽の書き込みは、来店者や購入者を減少させる効果を持つため「営業妨害」と判断されることがあります。

事実に基づかないネガティブな情報は、売上や取引先との関係に深刻な影響を与えるため、特に注意が必要です。

プライバシー侵害にあたる口コミ

口コミの中には、事業者や従業員、経営者の個人情報を無断で公開するケースもあります。

| ・「この店の店長の自宅は○○市の△△にある」 ・「従業員のフルネームや電話番号」 |

といった投稿は、プライバシー侵害にあたり、人格権の侵害として開示請求が認められる可能性が高いです。本人や家族の安全に関わる問題に発展するおそれもあるため、早急な対応が求められます。

すべての口コミが開示請求の対象になるわけではない

「低評価をつけられた」「接客が悪いと書かれた」といった内容だけでは、裁判所が違法性を認めないことが多いです。口コミは、利用者の主観的な感想を述べる場でもあるため、単なるネガティブ評価は「表現の自由」として保護される可能性が高いからです。

一方で、事実無根の中傷や虚偽の記載によって名誉や営業が侵害されている場合には、違法性が認められる余地があります。

開示請求を検討する際は、どこまでが正当な批評で、どこからが違法な権利侵害なのかを見極める必要があります。

| 『すべての口コミが開示請求の対象になるわけではない』 「低評価をつけられた」「接客が悪いと書かれた」といった内容だけでは、裁判所が違法性を認めないことが多いです。口コミは、利用者の主観的な感想を述べる場でもあるため、単なるネガティブ評価は「表現の自由」として保護される可能性が高いからです。 一方で、事実無根の中傷や虚偽の記載によって名誉や営業が侵害されている場合には、違法性が認められる余地があります。 開示請求を検討する際は、どこまでが正当な批評で、どこからが違法な権利侵害なのかを見極める必要があります。 |

Google口コミの開示請求についての判例・具体例

Google口コミの開示請求は、実際に裁判所で認められるケースと、却下されるケースの両方があります。判例を確認することで、どのような口コミが権利侵害と評価されるのか、またどのような場合に開示が認められないのかを理解することができます。以下では、Google口コミの開示請求に関する最近の事例を紹介します。

Google口コミの開示請求が認められた判例

【東京地裁令和6年9月20日判決】

この事件は、音楽教室を経営する原告法人が、Googleマップ上に投稿された口コミによって名誉・信用を侵害されたとして、Googleを運営する被告に対し発信者情報の開示を求めた事案です。投稿内容には「金があるので遊びで裁判を起こす」「スラップ恫喝訴訟」といった表現が含まれていました。

裁判所は、「スラップ訴訟」という言葉が社会的評価を著しく低下させる意味合いを持つことを前提に、一般読者が原告を不当に訴訟を濫用する法人であると受け止める危険性が高いと判断しました。その上で、原告が実際にそのような訴訟を行っていないこと、違法性阻却事由もうかがわれないことを理由に、名誉毀損の明白性を認定。結果として、発信者情報の一部について開示を命じました。

【東京地裁令和6年3月7日判決】

この事件は、山梨県で商業施設を運営する不動産会社が、Googleマップの口コミ欄に投稿された記事によって名誉を毀損されたと主張し、発信者情報の開示を求めたものです。投稿には「従業員のいじめを副社長に相談したが無視された」「副社長は加害者を庇っている」といった内容が記載されていました。

裁判所は、一般の読者がこの投稿を見れば「会社が従業員のいじめを放置し、労働環境が悪い無責任な会社である」と受け止めると認め、原告の社会的評価を低下させるものと判断しました。また、投稿に記載された「Eという従業員」に該当する人物は存在せず、副社長もそのような相談を受けた事実がないと証言しており、真実性や公益性は認められませんでした。

そのため裁判所は、権利侵害の明白性と開示を受ける正当な理由を認定し、発信者情報の開示を命じました。

【東京地裁令和5年6月30日判決】

この事案は、医療法人が運営するクリニックに関するGoogle口コミに「境界性パーソナリティー障害と診断され、『悪い意味でメンヘラ』と説明された」などの内容が投稿されたとして、原告は、虚偽の内容により信用を毀損されたと主張し、発信者情報の開示を求めました。

裁判所は、一般読者の視点から見れば、この口コミは「医師が患者に対して不適切な診断や差別的表現を行った」と理解され、医療機関としての社会的評価を低下させると判断しました。さらに、電子カルテの記録などから投稿内容の真実性は認められず、公共性や公益目的も認められないことから、違法性阻却事由は存在しないとしました。

その結果、裁判所は権利侵害の明白性を肯定し、発信者情報(電話番号を含む)の開示を命じました。

Google口コミの開示請求が認められなかった判例

【東京地裁令和6年6月14日判決】

この事案は、クリニックの医師に対し「誤診された」「処方箋を取り下げてもらえなかった」「態度が悪かった」などとする口コミがGoogle上に投稿されたことから、原告が名誉毀損を理由に発信者情報の開示を求めたものです。原告は、診療経過や返金対応を踏まえれば誤診は存在せず、口コミは虚偽で信用を害するものだと主張しました。

しかし裁判所は、投稿内容は医師の診断や対応に関する患者側の評価・感想の域を出ないと判断しました。医師の診断が必ずしも誤りであったと立証されておらず、診断の相違は医療上あり得ることであり、違法性阻却事由を排除できる状況でもないとしました。また、口コミは医療サービスを検討する潜在的患者にとって公益的情報であり、公益目的も認められると判断しました。

その結果、原告の権利侵害が明白とはいえないとして、開示請求は棄却されました。

【東京地裁令和4年4月21日判決】

この事案は、原告クリニックの代表者が、被告クリニックの「Googleマイビジネス」アカウントから「オーナー返信」という形で、あたかも原告が虚偽の誹謗投稿を行ったかのように記載されたとして、被告に対し発信者情報の開示を請求した事案です。

裁判所は、特定電気通信役務提供者に該当するのはGoogle社であり、被告は単にオーナーとして返信する権限を持つに過ぎないと判断しました。したがって、被告は「他人の通信を媒介」する立場にはなく、発信者情報開示請求の相手方とはなり得ないとしました。

【東京地裁令和3年3月4日判決】

原告は、自院に関するGoogle口コミにおいて、患者を装った氏名不詳者から誹謗的な内容の投稿が行われたと主張し、当該投稿が人格権を侵害するものであるとして、被告プロバイダに対し発信者情報の開示を求めました。原告は、投稿が虚偽であり営業上の信用を著しく害すると主張しました。

裁判所は、当該口コミは多少辛辣な表現を含むものの、あくまで患者としての体験談や評価の域を出ず、社会的評価を直ちに低下させるものではないと判断しました。また、被告が開示すべき発信者情報を「保有」していないことも確認されました。

Google口コミの開示請求の流れ

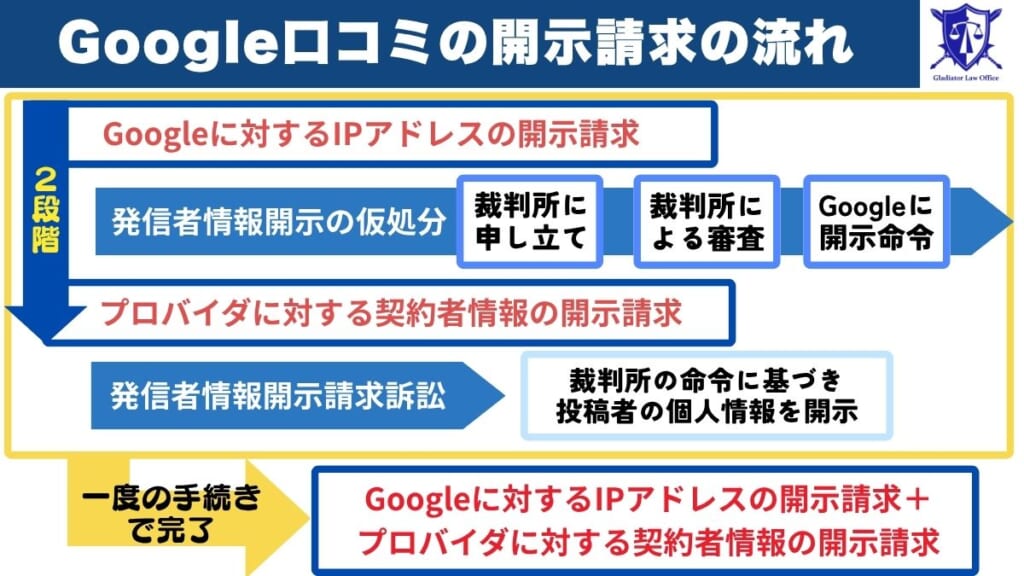

Google口コミの投稿者を特定するには、法的手続きを通じて段階的に情報を取得する必要があります。従来は「Google」と「プロバイダ」の双方に対して手続きを行う2段階方式でしたが、法改正により一つの手続きで完結できる制度(発信者情報開示命令)も整備されています。ここでは、従来の流れと新しい制度を説明します。

Googleに対するIPアドレスの開示請求|発信者情報開示の仮処分

最初のステップは、口コミを書き込んだ際に使用された「IPアドレス」と「タイムスタンプ(日時情報)」をGoogleから取得することです。これがなければ、投稿者がどの通信回線を通じて書き込んだのかを追跡できません。

実際には、裁判所に発信者情報開示の仮処分を申し立てます。裁判所は、当該口コミが名誉毀損や営業妨害など違法な権利侵害にあたる可能性があるかを審査し、認められればGoogleに開示命令が出されます。

Googleが保有しているのは、あくまで「どの回線からアクセスされたか」という技術的情報にとどまります。つまり、この段階ではまだ投稿者本人は特定できず、次のステップへ進む必要があります。

プロバイダに対する契約者情報の開示請求|発信者情報開示請求訴訟

Googleから取得したIPアドレスをもとに、どのプロバイダがその回線を管理しているかを特定します。次に、そのプロバイダに対して契約者情報(氏名・住所・電話番号など)を開示してもらう手続きが必要です。

ただし、プロバイダは、顧客の個人情報の開示に任意で応じることはほぼありませんので、契約者情報を取得するには裁判所に発信者情報開示請求訴訟を提起する必要があります。この訴訟で勝訴すると、プロバイダは裁判所の命令に基づき投稿者の個人情報を開示します。

このように、Google口コミの投稿者を特定するには、

| ・Googleに対して発信者情報開示の仮処分を申し立てIPアドレスを取得する |

| ・プロバイダに対して発信者情報請求訴訟を提起して契約者情報を開示させる |

という二段階を経て、ようやく投稿者を特定できる仕組みになっているのです。

【発信者情報開示命令】法改正により2段階の手続きが1つの手続きで対応可能

2022年10月のプロバイダ責任制限法改正により、新たに「発信者情報開示命令制度」が導入されました。これは、これまで分かれていた二段階の手続きを一本化し、投稿者の特定が裁判所を通じて一度に進められる仕組みです。

この制度を利用することで、

・GoogleからのIPアドレス開示

・プロバイダからの契約者情報開示

を一連の流れとして同じ裁判所で扱うことが可能になり、従来よりも短期間で効率的に投稿者を特定できるようになりました。

ただし、従来手続きと同様に「当該口コミが違法な権利侵害にあたるかどうか」という判断が前提となります。そのため、権利侵害の立証や主張を適切に行うためには、専門的な知識を持つ弁護士のサポートが不可欠です。

Google口コミの開示請求をする際の注意点

Google口コミの開示請求は、投稿者を特定する有効な手段ですが、すべてのケースで認められるわけではありません。以下では、Google口コミの開示請求をする際の主な注意点を説明します。

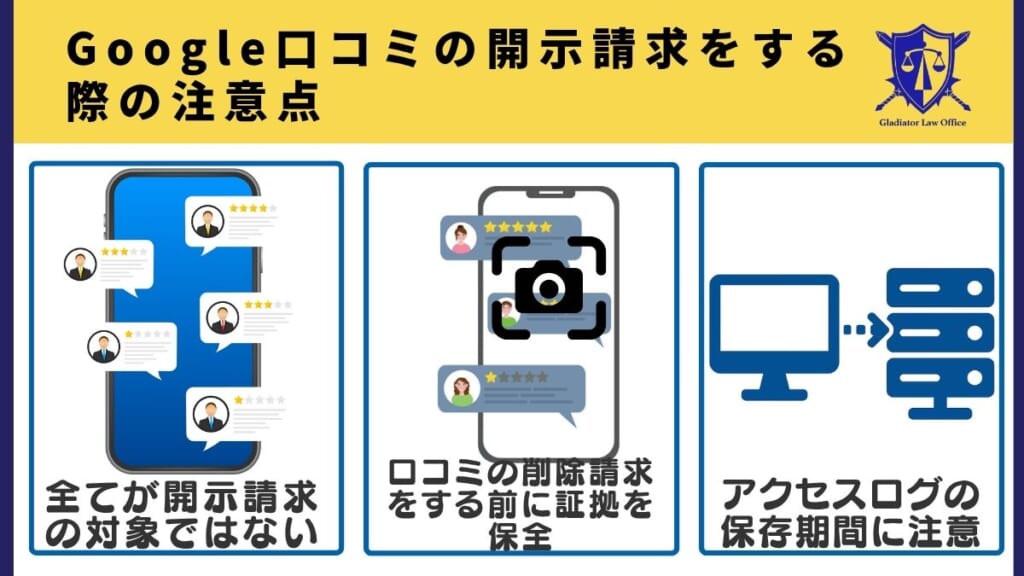

すべての口コミが開示請求の対象になるわけではない

「低評価をつけられた」「接客が悪いと書かれた」といった内容だけでは、裁判所が違法性を認めないことが多いです。口コミは、利用者の主観的な感想を述べる場でもあるため、単なるネガティブ評価は「表現の自由」として保護される可能性が高いからです。

一方で、事実無根の中傷や虚偽の記載によって名誉や営業が侵害されている場合には、違法性が認められる余地があります。

開示請求を検討する際は、どこまでが正当な批評で、どこからが違法な権利侵害なのかを見極める必要があります。

口コミの削除請求をする前に証拠を保全する

口コミが削除されてしまうと、どのような内容が書き込まれていたのかを証拠として残せなくなります。特に、投稿者側が自ら削除したり、Googleの判断で削除されたりするケースもあるため、早めの証拠保全が重要です。

具体的には、口コミの画面をスクリーンショットで保存するほか、投稿日時や店舗名、URLなども記録しておきましょう。

アクセスログの保存期間に注意

プロバイダは、誰がそのIPアドレスを使用したのかに関する情報(アクセスログ)を保有していますが、アクセスログの保存期間は、3~6か月程度と言われています。アクセスログの保存期間が経過してしまうと、アクセスログは削除されてしまい、投稿者の特定は困難になります。

そのため、悪質な口コミを発見した場合は、証拠を保全したうえで、できるだけ早く弁護士に相談し開示請求の準備を進めることが重要です。

Google口コミの開示請求にかかる期間と費用

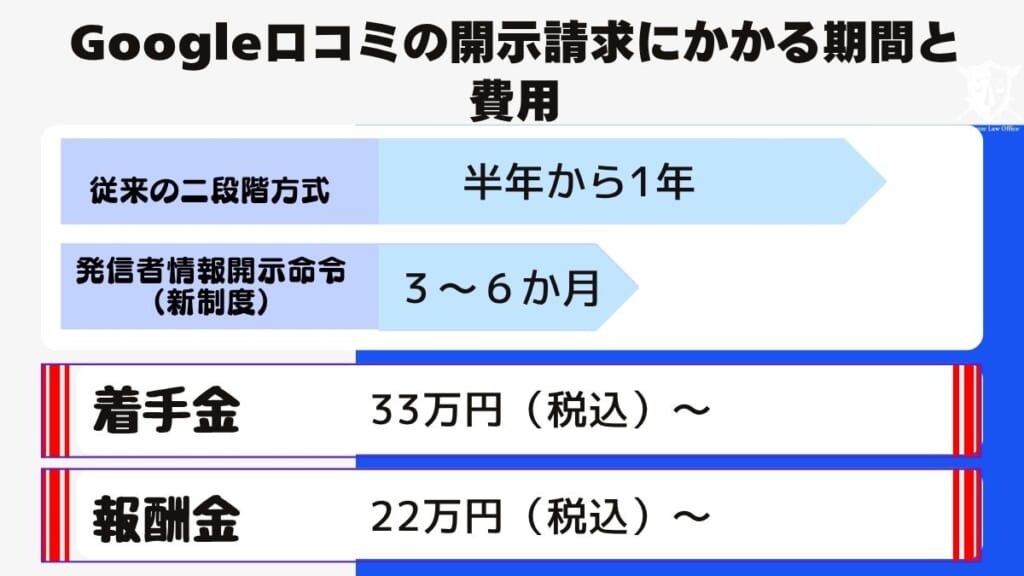

Google口コミの開示請求は、裁判所を通じた法的手続きであるため、一定の時間と費用がかかります。以下では一般的な期間の目安と弁護士費用の相場について説明します。

開示までの一般的な期間

開示請求に要する期間は、手続の方法や裁判所の混雑状況によって異なりますが、目安は以下のとおりです。

| ①従来の二段階方式(Google→プロバイダ) ・Googleへの仮処分申立て:約1〜2か月 ・プロバイダへの開示訴訟:約3〜6か月→合計で半年から1年程度かかるケースが多い ②発信者情報開示命令(新制度)→ 一括して進められるため、3〜6か月程度で開示に至ることもあります。 |

いずれにしても、アクセスログの保存期間が限られているため、被害に気づいたらできるだけ早めに動くことが大切です。

開示請求にかかる弁護士費用の相場

Google口コミの投稿者を特定するための発信者情報開示請求(発信者情報開示命令)の手続きは、専門的かつ複雑な内容になっていますので、弁護士のサポートが不可欠です。

弁護士に開示請求の手続きを依頼すれば、弁護士費用がかかりますが、具体的な金額は依頼する弁護士によってさまざまです。

参考までにグラディアトル法律事務所の弁護士費用は、以下のとおりです。

| ・着手金:33万円(税込)~ |

| ・報酬金:22万円(税込)~ |

Google口コミの開示請求後にできる対応

開示請求によって投稿者を特定した後は、その人物に対して責任を追及することが可能になります。被害の程度や目的に応じて、民事・刑事の両面から対応を検討することが一般的です。

投稿者に対する損害賠償請求

虚偽の内容や誹謗中傷によって売上が減少したり、社会的信用が傷つけられたりした場合、投稿者に対して損害賠償を請求できます。

まずは、投稿者に対して内容証明郵便を送付し、賠償金の支払いを求めて交渉を行います。投稿者が請求を無視する、または満足いく金額を提示しないときは、最終的に損害賠償請求訴訟を提起して解決を図ります。

なお、投稿者に請求できる損害としては、以下のようなものがあります。

| ・名誉毀損による慰謝料 ・売上減少などの経済的損害の賠償 ・訴訟費用(調査費用)の一部請求 |

刑事告訴

口コミの内容が特に悪質で、名誉毀損罪や業務妨害罪に該当する場合には、刑事告訴を行うことも可能です。刑事手続が開始されれば、警察・検察が捜査を行い、投稿者に刑事責任が問われることになります。

刑事告訴を行うメリットは、投稿者に対して社会的な制裁が加わることで再発防止効果を期待できる点です。ただし、告訴が受理されるかどうかは内容や証拠の程度によって判断されるため、専門家の助言を得ながら進める必要があります。

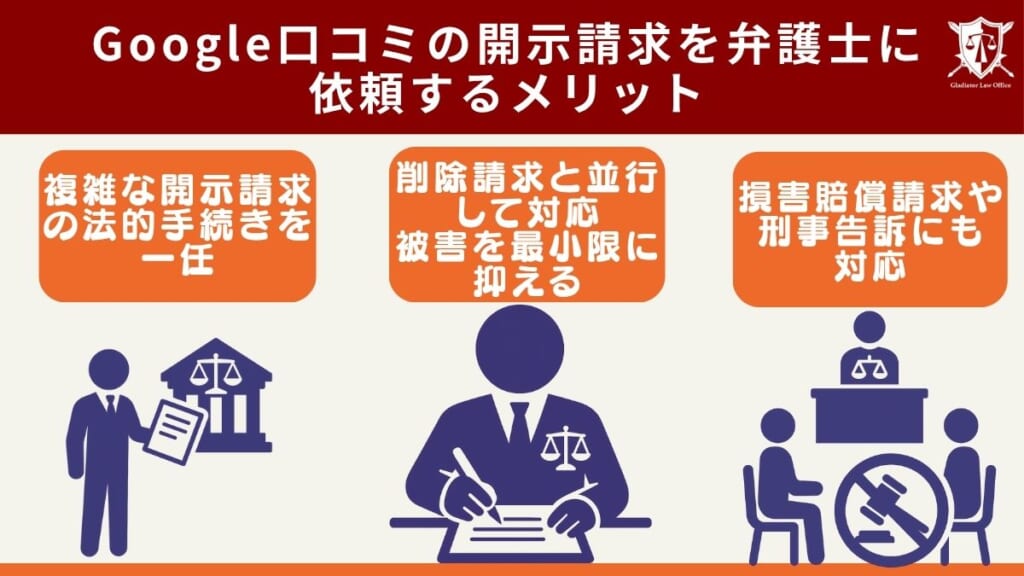

Google口コミの開示請求を弁護士に依頼するメリット

Google口コミの開示請求は、裁判所への申立てや事実関係の立証など専門的な手続きを伴います。被害を受けた事業者が自力で対応することは現実的に難しいため、弁護士に依頼することがおすすめです。

複雑な開示請求の法的手続きを一任できる

開示請求は、仮処分・訴訟・発信者情報開示命令など、複数の法的手続きが関わります。それぞれに必要な書類や主張立証の方法が異なり、法律知識がなければ適切に進めることは困難です。

弁護士に依頼すれば、必要書面の作成から裁判所や事業者とのやり取りまで一任でき、手続きがスムーズに進みます。さらに、裁判所の判断を得るために重要となる証拠の整理や主張の立て方も専門家ならではのノウハウが活かされるため、成功率を高めることが可能です。

削除請求と並行して対応できるため被害を最小限に抑えることができる

開示請求を進めるだけでなく、並行してGoogleに対する削除請求を行うことも可能です。削除が認められれば、口コミ自体が閲覧できなくなり、新たな顧客への悪影響を早期に防ぐことができます。

弁護士に依頼すれば、開示と削除の双方を戦略的に進めることができ、被害を最小限に抑えられる点が大きな利点です。さらに、口コミが削除されるまでの間に被害拡大を防ぐ対応策を講じることもでき、事業者としての信用維持に直結します。

投稿者を特定後の損害賠償請求や刑事告訴にも対応可能

開示請求によって投稿者を特定できた後は、損害賠償請求や刑事告訴など、さらに踏み込んだ対応が必要になる場合があります。

弁護士であれば、これらの後続手続きまで一貫してサポートできるため、被害回復に向けた総合的な対応が可能です。また、相手方との示談交渉から訴訟対応、警察への告訴状作成まで幅広く支援できるため、依頼者は安心して解決を目指すことができます。

Google口コミの開示請求はグラディアトル法律事務所にお任せください

Google口コミの開示請求は、専門的な法律知識と豊富な経験が求められる分野です。対応を誤れば、時間や労力を費やしても投稿者を特定できず、被害が拡大してしまう危険もあります。そのため、早期に信頼できる弁護士へ相談することが解決への近道となります。

グラディアトル法律事務所では、インターネット上の誹謗中傷や風評被害に多数対応してきた豊富な実績があります。口コミの削除請求や開示請求はもちろん、投稿者を特定した後の損害賠償請求や刑事告訴まで、一貫してサポートが可能です。

また、事案ごとに適切な証拠保全の方法や、裁判所への的確な主張立証の仕方など、依頼者だけでは対応が難しい専門的な部分を全て任せられる点も大きな安心につながります。

さらに、当事務所はスピード感のある対応を重視しており、アクセスログの保存期間が迫っている案件にも迅速に着手する体制を整えています。全国対応が可能で、遠方の方でも電話やオンライン面談を通じてスムーズにご相談いただけます。被害の深刻さや事業規模に応じて柔軟な戦略を提案し、依頼者に寄り添った解決を目指しています。

複雑な手続きをワンストップで任せられる体制を整えておりますので、安心してお任せください。まずはお気軽にご相談いただき、最適な対応方法を一緒に検討していきましょう。

まとめ

悪質なGoogle口コミは、名誉毀損や営業妨害などに該当する場合、開示請求によって投稿者を特定できます。ただし、アクセスログの保存期間は限られており、対応が遅れると特定が困難になるため、迅速な行動が不可欠です

グラディアトル法律事務所では、口コミ削除から開示請求、特定後の対応まで一貫してサポートできる体制を整えています。専門的な知識と豊富な実績を活かし、依頼者の被害を最小限に抑える解決策を提案いたします。Google口コミの被害でお悩みの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。