「誰でも簡単に稼げる」「すぐに元が取れる」

そんな甘い言葉を信じて高額な情報商材を購入したのに、内容はまったくのデタラメ。

「騙された…」という怒りや後悔、そして失ったお金への不安で、夜も眠れない日々を過ごしているのではないでしょうか?

「情報商材は一度買ってしまったら、もう返金は無理だろう」

もしあなたがそう思い、泣き寝入りしようとしているのなら、諦めるのはまだ早いです。適切な手順を踏めば、情報商材詐欺の被害金を取り戻せる可能性は十分にあるからです。

◉ グラディアトル法律事務所の返金事例(一部)

①YouTubeで「サラリーマンでも仕事の合間に稼げる」という副業の広告を見て、総額90万円を支払った方

・支払額:90万円

・返金額:90万円(全額返金)

② 「1000倍以上確約」という新興仮想通貨についての広告を見て、セミナーの申込みなどを行い、総額130万円払った方

・支払額:130万円

・返金額:90万円

本記事では、情報商材詐欺の被害金を返金させるための具体的な方法から、その法的根拠、実際の成功事例までを徹底的に解説します。

この記事を読めば、返金のために今あなたが何をすべきなのかが明確になるはずです。大切なお金を取り戻すために、まずは本記事を読み進めてみてください。

高額な情報商材詐欺の被害に遭ってしまい、とにかく早く・全額を返金して欲しいという方は、以下よりご連絡ください。

情報商材詐欺で返金を目指す4つの相談先

情報商材詐欺の被害に遭った場合、返金を求める方法は主に4つあります。

それぞれにメリット・デメリットがあるため、あなたの状況に合わせて最適な方法を選ぶことが重要です。

| 弁護士に依頼 | 消費者センターに相談 | 警察に通報 | 自分で返金請求 | |

|---|---|---|---|---|

| オススメ度 | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ |

| 返金可能性・金額 | ◎ | △ | ✕ | △ |

| 費用 | 有料 ※成功報酬なら返金額から支払えばOK! | 無料 | 無料 | 無料 |

どの方法を選ぶべきかは、被害金額や証拠の有無、時間的余裕などによって変わります。

以下、それぞれの特徴を解説します。

弁護士に依頼する

情報商材詐欺の返金成功率を最も高めたいなら、弁護士への依頼が最善の選択肢です。

詐欺被害の返金に強い弁護士に依頼をすれば、内容証明郵便の送付・交渉・仮差押え・訴訟・差押え・口座凍結・チャージバック請求・刑事告訴など,複数の返金方法から状況や予算に応じて最適な方法を選択してくれるというメリットがあります。

デメリットは費用の発生ですが、信頼できる弁護士なら初回相談のときに、費用倒れにならないか(コスト割れしないか)をきちんと説明してくれるはずです。

弊所、グラディアトル法律事務所でも、ご相談時に提供いただいた情報をもとに回収可能性を弁護士がご説明し、それを踏まえて依頼されるか決めていただいております。

相談すれば必ず依頼が必要なわけではないので、まずは無料相談を活用してみるのも良いでしょう。

消費者センターに相談する

公的な相談窓口として、「消費者センター(消費生活センター)」もあります。全国の消費生活センターでは、専門の相談員が無料でトラブル解決のためのアドバイスをしてくれます。

これまでの被害事例に基づいた対処法を教えてくれたり、場合によっては業者との「あっせん」として、中立的な立場で話し合いの仲介をしてくれます。

ただし、消費者センターの助言やあっせんには法的な強制力はありません。そのため、業者が交渉に応じない場合は、最終的に弁護士に依頼して法的手続きを進める必要があります。

被害金額が少額である場合や、弁護士費用を払えない方などにオススメの選択肢です。

警察に通報する

警察への通報は、業者を刑事事件として追及してほしい場合に検討すべき選択肢です。警察の主な役割は、詐欺事件として捜査を行い、犯人を逮捕して刑事罰を与えることです。

被害届や告訴状を提出し、それが受理されれば、捜査が開始される可能性があります。ただし、警察は「民事不介入」なのでお金を取り返すための交渉はしてくれません。

警察が動きだすことで返金に向けた交渉が有利に進む可能性はありますが、交渉自体は自分で進める必要があります。

自分で返金請求する

費用をかけずに返金を試みたい場合、自分で業者に直接請求する方法もあります。

3章で後述する方法を、すべて自分で行えば、1人で返金を勝ち取ることも不可能ではないでしょう。

ただし、個人からの返金請求に業者が応じることは稀です。

悪質な業者ほど、自らの商材に騙された被害者を、いわゆるカモとして見くびっています。そもそも連絡を無視したり、あの手この手で言い訳して返金を拒否してくるケースが大半でしょう。

もし自分で返金を目指すなら、まず消費者センターに相談するか、4章で紹介する「返金の根拠」を理解したうえで、3章の方法を実践してみてください。

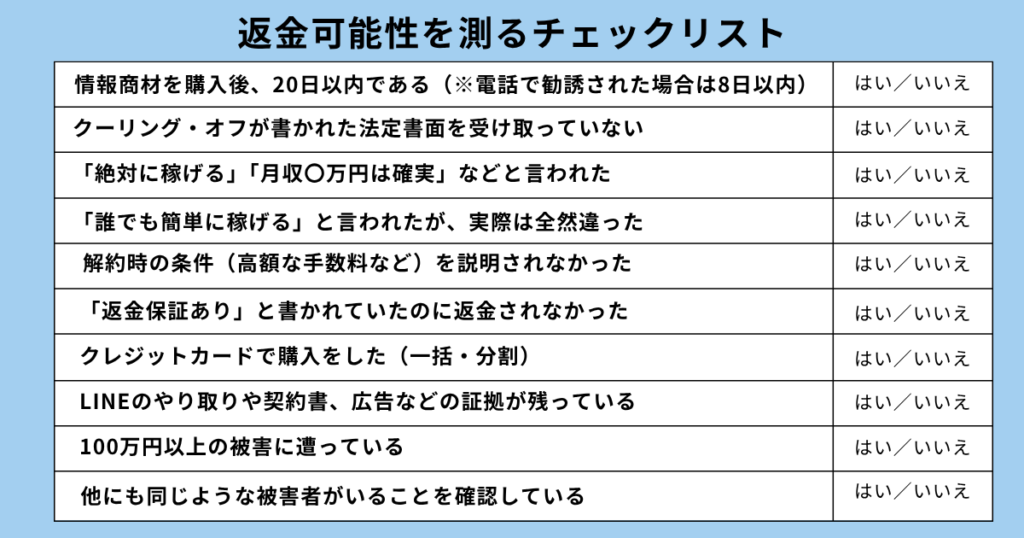

情報商材詐欺の返金可能性チェックリスト(10項目)

「弁護士に依頼すべきか」「そもそも自分のケースで返金できるのか」と悩んでいる方のために、返金の可能性を判断する指針として、チェックリストをご用意しました。

■返金可能性を測るチェックリスト(10項目)

| チェック項目 | はい・いいえ | |

|---|---|---|

| 1 | 情報商材を購入後、20日以内である (※電話で勧誘された場合は8日以内) | ⬜︎ |

| 2 | クーリング・オフが書かれた法定書面を受け取っていない | ⬜︎ |

| 3 | 「絶対に稼げる」「月収〇万円は確実」などと言われた | ⬜︎ |

| 4 | 「誰でも簡単に稼げる」と言われたが、実際は全然違った | ⬜︎ |

| 5 | 解約時の条件(高額な手数料など)を説明されなかった | ⬜︎ |

| 6 | 「返金保証あり」と書かれていたのに返金されなかった | ⬜︎ |

| 7 | クレジットカードで購入をした(一括・分割) | ⬜︎ |

| 8 | LINEのやり取りや契約書、広告などの証拠が残っている | ⬜︎ |

| 9 | 100万円以上の被害に遭っている | ⬜︎ |

| 10 | 他にも同じような被害者がいることを確認している | ⬜︎ |

このチェックリストの各項目は、返金の法的根拠や交渉を有利に進めるためのポイントに対応しています。

例えば、項目1〜6はクーリング・オフや不当な勧誘を理由とする契約の取消し、項目7はクレジットカード会社を通じた返金(チャージバック)、項目8は交渉や裁判に不可欠な証拠の有無に関わります。

チェックが入った項目が多い方ほど、返金の成功率が高まる傾向があります。特に3つ以上当てはまる場合は、弁護士のサポートを受ける価値が高いといえるでしょう。

逆に、チェックが1つも付かないようなケースでは、残念ながら弁護士に依頼しても、期待に沿う結果を得るのは難しいかもしれません。

ただし、チェック項目が少なくても、被害金額が高額な場合や特殊な事情がある場合は、返金交渉の余地がある場合もあります。判断に迷われる方は、一度弁護士に相談してみることをおすすめします。

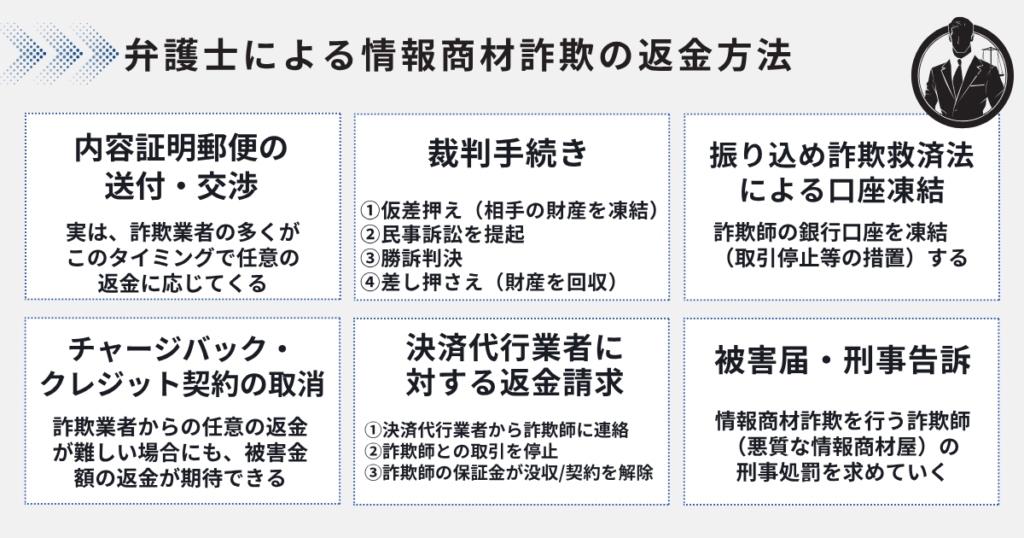

弁護士による情報商材詐欺の返金方法

1章で、情報商材詐欺の返金請求は弁護士への依頼が最善の選択肢だとお伝えしました。

では、実際にご依頼いただいた場合、弁護士はどのような方法で返金を請求していくのか、具体的な返金方法を紹介していきます。

内容証明郵便の送付・交渉

最初に行うのが、内容証明郵便の送付・交渉です。

送付した文書の内容と日付を郵便局が公に証明してくれる郵便のこと。

文書を送ったことや、その日付、文書が到達したことが客観的に証明されるため、弁護士が重要な書面を送付する際には内容証明郵便にて送付するのが一般的です。情報商材との関係でも、クーリング・オフの請求は書面性が要求されているため、内容証明郵便にて送付するのが好ましいです。

内容証明郵便には、弁護士が被害者の代理人となったことや、当該情報商材について返金や損害賠償を請求する法的根拠を記載し、当該情報商材の違法性を指摘します。あわせて、返金がされない場合には、刑事告訴や訴訟等の法的措置をとる旨なども通知します。

実は、情報商材詐欺師の多くが、このタイミングで任意の返金に応じてきます。

というのも、詐欺師は自らの行為の違法性を認識しているため、刑事事件化や訴訟を避けたいと考えているからです。

さらに、弁護士に依頼してまで返金を求めてくる被害者は少ないため、この場合にだけ返金をすれば大ごとにならず、まだ情報商材詐欺を続けることも可能なので、結果として得だという側面もあります。

ある意味、詐欺・債権回収において、詐欺師・債務者側は「めんどくさい者や自らの不利益になる行動をする者」から順に優先順位をつけて返金する傾向があるともいえるでしょう。

つまり、詐欺師にとって「面倒な相手」「自分に不利益をもたらす相手」と認識させることが、返金への近道なのです。

なお、証拠や相手方の情報が少ない場合は、内容証明郵便ではなく直接交渉を選択することもあります。グラディアトル法律事務所では、交渉を開始したその日のうちに相手との話し合いがまとまり、返金に至った事例もあります。

証拠関係や相手方の情報が少ないからといって、ただちに諦めなければならないわけではありません。

訴訟・差押え・仮差押え等の裁判手続き

お金の回収といえば、訴訟・差押え・仮差押え等の裁判手続をイメージする人も多いでしょう。裁判手続を利用する場合、以下のような流れで進んでいきます。

↓

②民事訴訟を提起

↓

③勝訴判決

↓

④差し押さえ(判決に基づき財産を回収)

これが裁判による債権回収の王道です。しかし、情報商材詐欺においては、この方法が必ずしも有効とはいえません。

なぜなら、詐欺師は以下のような手口で資産を隠しているからです。

● 入金があったら、すぐに引き出して別口座へ移動する

● 架空名義や第三者名義の口座を利用する

2020年の民事執行法改正によって、財産調査の方法が拡充されましたが、それでも限界があります。勝訴判決を得ても、相手に財産がなければ回収できないからです。

さらに、訴訟には時間がかかるという問題もあります。判決が出るまでに1〜2年かかることも珍しくありません。その間に詐欺師が姿を消したり、財産を分散させるリスクもあります。

したがって、基本的には「内容証明郵便の送付・交渉」を最優先に進めることをおすすめします。訴訟手続きは、被害金額が高額で、相手の財産が特定できている場合に検討すべき方法といえるでしょう。

なお、債権回収と民事執行法の改正については、以下の記事で詳しく解説しています。

振り込め詐欺救済法による口座凍結

「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」の略称であって,預金口座等への振込みを利用して行われた詐欺等の犯罪行為により被害を受けた方の財産的被害の迅速な回復等に資することを目的とする法律です。

振り込め詐欺救済法に基づいて、詐欺師の銀行口座を凍結(取引停止等の措置)する方法もあります。情報商材詐欺では、以下の条件を満たせば口座凍結が可能です。

● 法定書面の不交付や虚偽記載など、刑事罰の対象となる違法行為がある

● その違法行為により財産的被害が発生している

要請があった場合、金融機関は詐欺師の銀行口座を凍結します。そして、詐欺師などの口座名義人の預金債権を消滅させて、その債権を原資として被害回復分配金を被害者に支払うという流れになります。

口座凍結の対象となる犯罪は、「詐欺その他の人の財産を害する罪(振り込め詐欺救済法2条3項)」です。

第二条 3 この法律において「振込利用犯罪行為」とは、詐欺その他の人の財産を害する罪の犯罪行為であって、財産を得る方法としてその被害を受けた者からの預金口座等への振込みが利用されたものをいう。

情報商材詐欺の場合、単に「情報商材の内容が期待と違った」というだけでは「詐欺その他の人の財産を害する罪」とはいえないので、対象にはなりません。

もっとも、特商法においても、法定書面の不交付や虚偽記載については刑事罰が定められているため、これらの罪に該当する行為により財産的な被害があった場合には、口座凍結の対象である「人の財産を害する罪」に該当すると考えられます。

そして、この「人の財産を害する罪」に該当する疑いがあれば、情報商材詐欺でも口座凍結ができます。(同法3条1項)。

第三条 金融機関は、当該金融機関の預金口座等について、捜査機関等から当該預金口座等の不正な利用に関する情報の提供があることその他の事情を勘案して犯罪利用預金口座等である疑いがあると認めるときは、当該預金口座等に係る取引の停止等の措置を適切に講ずるものとする。

ただし、口座を凍結してみたものの、実際には犯罪に該当しなければ、相手から損害賠償請求をされてしまう可能性があります。

そのため、情報商材詐欺に対する口座凍結が認められるかは、「当該口座が犯罪に利用されていたと考えるについて合理的な理由があったか」という点から慎重に判断されます。

本件口座が犯罪に利用されたと疑うことに合理的な理由があったということができるから、本件停止措置は、法三条一項に基づき、適法に行われたものと認められる。そうすると、同措置の根拠である法三条一項の要件を欠くに至り、そのことを被告が認識したなどの特段の事情がない限り、被告が本件停止措置を解除するよう求めなかったとしても、違法とはいえないというべきである。

(引用:東京地判平成24年9月13日)

なお、金融機関が詐欺師等の口座を凍結すると、預金保険機構が失権について公告をするため、預金保険機構のHP上で確認できます。

チャージバック・クレジット契約の取消

情報商材やバックエンド商品をクレジットカードで購入していれば、チャージバック制度による返金を目指したり、クレジット契約自体を取り消す方法も考えられます。

クレジットカードの不正利用などの一定の理由がある場合に、会員(被害者)に返金がなされる制度であって、国際ブランド(VISA、JCB、Master Cardなど)が定める制度のこと。

チャージバックを利用する場合、情報商材等の販売契約が、詐欺や、特定商取引法・消費者契約法違反に当たるため、契約を取り消すことができる旨をクレジットカード会社に対して主張していきます。

そして、チャージバックリーズン(チャージバックが認められる要件)を満たしていることを認めてもらい、クレジットカード会社からの返金を目指します。

チャージバック請求の他にも、割賦販売法によって接続された支払停止の抗弁権を主張して分割払いをストップさせたり、クレジット契約自体の取消しを請求する方法が考えられるでしょう。

これらの返金請求について、弁護士からクレジットカード会社に対して内容証明郵便で請求をすれば、詐欺業者からの任意の返金が難しい場合にも、被害金額の返金が期待できます。

決済代行業者に対する返金請求

決済代行業者に対して返金請求をする方法もあります。

ペイパルやインフォトップなどのクレジットカード決済を代行する会社のこと

情報商材詐欺を行う詐欺師(悪質な情報商材屋)は、保証金等の名目で多額の資金を預け入れて、決済代行業者を利用しているケースがよくみられます。これは、悪質業者は自らの信用でクレジット契約をできないことが多いからです。

この「クレジット契約できない」「多額の資金を預け入れている」というのがポイントで、決済代行業者に返金請求をすると、以下のような流れになります。

①決済代行業者から詐欺師に連絡がいく

②決済代行業者が詐欺師との取引を停止する

③保証金が没収されたり、契約を解除されたりする

詐欺師にとって、決済代行業者との契約を失うことは死活問題です。新たな決済手段を確保することが困難になり、ビジネスを続けられなくなるからです。

そのため、取引停止を避けるべく、詐欺師が自ら返金に応じるケースが多数存在します。

チャージバック、支払停止の抗弁、クレジット契約の取り消しについては、以下の記事で詳細に解説をしているので、あわせてご確認ください。

被害届・刑事告訴

被害届や刑事告訴によって、情報商材詐欺を行う詐欺師(悪質な情報商材屋)の刑事処罰を求めていく方法もあります。

犯罪被害にあった事実の申告をいう。

犯罪事実について犯人の処罰を求める意思表示のこと。

警察から検察官へ書類を送付したり、処分を告訴人に通知しなければならないなどの義務が生じる点で被害届よりも強いものといえる。

警察が強制的に返金させてくれるわけではありません。しかし、刑事事件化すると、逮捕を防ぐため、あるいは最終的な処分を軽くするために、詐欺師側から示談を申し入れてくることが多いです。

さらに、情報商材詐欺の被害金だけではなく、損害金等を上乗せして回収できることもあります。

ただし、情報商材詐欺は民事と刑事の境目のような事件であり、警察がなかなか動きたがらない現状もあります。どの点を疑罔行為と捉えて詐欺罪の成立を立証するかなど、捜査や犯罪の組み立てが難しいからです。

したがって、被害届・刑事告訴を受理してもらいやすくするには、弁護士同行のもと提出した方がよいでしょう。

なお、情報商材による逮捕事例は複数存在します。

最新のものでは、「稼げる」と謳ったノウハウを提供し、クーリング・オフなどの返金請求に応じず逮捕されているケースがあります。

“SNSで稼げるノウハウ提供” 最高330万円の契約金支払わせ「クーリングオフできない」ウソついた疑い 会社役員ら男女9人逮捕 大阪

「クーリングオフができない」などと、うそをついた疑いが持たれています。

特定商取引法違反の疑いで逮捕されたのは、会社役員の◯◯容疑者(25)ら男女9人です。

◯◯容疑者らは去年5月から12月の間に成功報酬が支払われる宣伝広告をめぐり「SNSで稼げるノウハウを提供する」などとうたい、SNSを見て連絡してきた20代から40代の男女10人と顧問契約し、その後、解約を希望した人に「クーリングオフはできない」とうそをつくなどした疑いがもたれています。

(引用:2024年10月16日 ABCニュース)

https://www.asahi.co.jp/webnews/pages/abc_28087.html

化粧品などの転売ノウハウ指南セミナー 嘘の説明で契約か 会社役員ら5人逮捕

化粧品の転売ノウハウなどが得られるコンサルタント契約を結ぶ際、クーリングオフが適用されないと噓をついたなどとして、大阪府警は19日、特定商取引法違反(不実告知など)の疑いで、名古屋市港区の会社役員、加藤駿容疑者(32)ら5人を逮捕した。府警は5人の認否を明らかにしていない。

府警によると、加藤容疑者は美容関連商品の卸売業者「BOS」(同市)の実質経営者。商品を転売して利益を得るノウハウを教えると誘い、セミナーの参加者を募集し、33~99万円の契約金を集めていた。加藤容疑者は「令和4年10月~5年2月で約1億円の利益を得た」と話しているという。

「転売セミナーに参加し、業者に支払ったコンサルタント料を返してもらえない」と府内の警察署に相談があり発覚。契約者は300人以上とみられ、返金トラブルなどの相談が複数寄せられていたという。

(引用:2024/6/19 産経新聞)

https://www.sankei.com/article/20240619-5GKC2EW6PFMADFJ5MZ24TY73GY/

このように、情報商材詐欺でも、被害届・刑事告訴によって逮捕にいたる可能性があります。そのため、示談というかたちで被害金を回収する方法は実務的に非常によく用いられています。

情報商材詐欺による返金の法的根拠とは?

ここまで、情報商材詐欺の返金を目指すための具体的な方法について解説しました。

では、そもそも、どのような法律に基づいて返金を求めることができるのでしょうか?

悪質な業者に返金を認めさせるには、感情的に訴えるのではなく、法律に基づいた「根拠」を的確に主張することが不可欠です。

ここからは、情報商材の返金に関する法的根拠を紹介します。

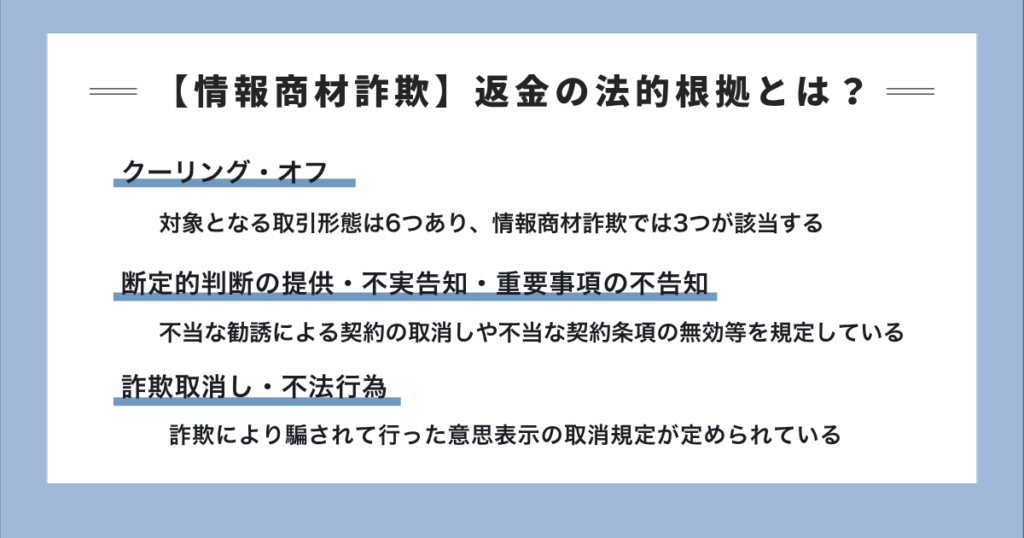

クーリング・オフ

クーリング・オフとは、申込みまたは契約の後に、法律で決められた書面を受け取ってから一定の期間内に、無条件で申込みの撤回又は契約の解除を行うことができる制度です。

クーリング・オフの対象となる取引形態は6つあり、情報商材詐欺では主に以下の3つが該当します。

● 電話勧誘販売(電話やZoomで勧誘された):通常8日間

● 連鎖販売取引(マルチ商法的に勧誘された):通常20日間

● 業務提供誘引販売(仕事を紹介すると勧誘された):通常20日間

それぞれ、8日間、20日間などの期間制限がありますが、これは「特定商取引法が定める法定書面を受け取った日」からスタートします。

この法定書面の要件は厳しく、情報商材詐欺を行う詐欺師(悪質な情報商材屋)が要件を満たした法定書面をしっかりと交付しているケースはほとんどありません。要件を満たした法定書面が交付されていなければ、期間制限を気にする必要はないでしょう。

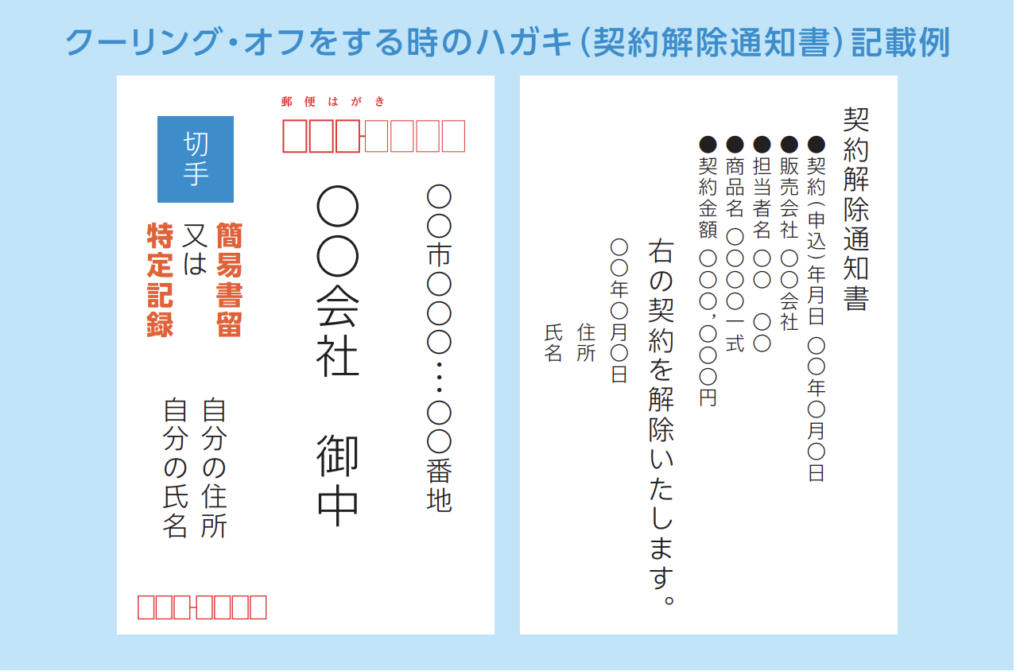

なお、クーリング・オフの意思表示は、法律上、書面で行うことが義務付けられています。

これは、消費者側から一方的に契約を解除できる強力な権利であるため、解除の意思を明確に示す必要があるからです。

弁護士がクーリング・オフを行う場合は、内容証明郵便を使用します。個人で行う場合も、内容証明郵便を利用した方がよいでしょう。やむを得ず、ハガキ等で送付するときは、ハガキの写しを保管し、簡易書留等の送達記録が残る方法で郵送してください。

なお、令和3年の特定商取引法改正により、クーリング・オフの通知は電子メールなどの電磁的記録でも可能になりました。

| 取引の形態 | 情報商材詐欺は該当する? | クーリング・オフ期間 |

|---|---|---|

| 訪問販売 | △ 該当しづらい | 8日間 |

| 電話勧誘販売 | ◯ | 8日間 |

| 連鎖販売取引 (マルチ商法) | ◯ | 20日間 |

| 特定継続的役務提供 | ✕ 対象外 | 8日間 |

| 業務提供誘引販売取引 (内職・モニター商法) | ◯ | 20日間 |

| 訪問購入 | △ 該当しづらい | 8日間 |

断定的判断の提供・不実告知・重要事項の不告知(消費者契約法・特定商取引法)

消費者契約法は、不当な勧誘による契約の取消しや不当な契約条項の無効等を規定している法律です。

情報商材詐欺では、以下の3つの違法行為がよく見られます。

| 内容 | 情報商材詐欺の具体例 | |

|---|---|---|

| 不実告知 (消費者契約法第4条1項1号) | 契約の重要な部分について虚偽の事実を告げること | 1日5分の作業で誰でも簡単に大金を稼げるビジネスではないにもかかわらず,虚偽の事実を述べる場合 など |

| 重要事項の不告知 (消費者契約法第4条2項) | 契約の重要部分について伝えるべきことを伝えないこと | 細かく設定がされた条件をクリアしないと返金されない規定であるにもかかわらず、その条件を告げずに,返金できるので大丈夫とだけ告げるような場合 など |

| 断定的判断の提供 (消費者契約法第4条1項2号) | 将来において不確実な事項について,確実であるかのような断定的な言い方をすること | 確実に100万円稼げますなどと告げる場合 |

悪質な情報商材詐欺では、これらの一部あるいは全てに該当するケースが多いです。

消費者契約法に違反する場合は、契約申込みの意思表示を取り消すことができ、支払った金銭の返金を請求できます。

さらに、特定商取引法でも同様の行為(不実告知・重要事項の不告知・威迫・困惑させること)を禁止しており、違反した場合は「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」が科されます。

実際に、情報商材の販売で逮捕された事例もあります。

株セミナーでウソ、20代狙いマルチ商法…福岡中心に会員数千人、十数億円売り上げ

株式投資の情報商材を売る際に虚偽の説明をしたなどとして、福岡県警は先月、投資スクール運営会社「alchemist(アルケミスト)」(東京都渋谷区)の役員ら3人を特定商取引法違反容疑で逮捕した。捜査関係者によると、同社は新たな客を勧誘すると紹介料が入る「マルチ商法」で会員数を数千人に拡大し、十数億円を売り上げていた。会員の9割は20歳代で福岡県の会員が全国で最も多く、対策弁護団も発足している。

アルケ社の役員ら3人は昨年1月、東京都内のセミナーで、株式投資で確実な保証がないのに、「月5%稼ぐ能力をお伝えできます」「絶対にできます」とうそをつくなどしたとして、特定商取引法違反(不実の告知など)容疑で逮捕された。

(引用:産経新聞)

https://www.yomiuri.co.jp/local/kyushu/news/20210821-OYTNT50037/

詐欺取消し・不法行為

民法でも、詐欺により騙されて行った意思表示の取消規定が定められています(民法96条1項)。情報商材を購入した場合も、虚偽の事実を伝えられて購入を決意していれば、この詐欺取消しにより契約を取り消すことができます。

詐欺に該当しないとしても、勧誘方法に違法性がある場合は、不法行為(民法709条)として損害賠償請求が可能です。

民法

(詐欺又は強迫)第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。(不法行為による損害賠償)第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

情報商材詐欺の返金で必要な弁護士費用

弁護士への依頼を検討する際、多くの方が最も気になるのが「費用」でしょう。そこで、一般的な費用の目安をまとめました。

| 費用項目 | 目安金額 |

|---|---|

| 相談料 | 5000円〜 ※初回無料のケースもある |

| 内容証明郵便の送付 | 5万〜10万円 |

| 相手との交渉 | 20万円〜 |

| 訴訟提起 | 30万円〜 |

| 報酬 | 被害金額の10%〜30% |

| 合計 | 最低5万円〜 |

発生する費用の合計は、どこまで対応するかによって大きく変わります。

たとえば、内容証明郵便の送付と交渉だけで返金されれば費用は少なく済みますが、訴訟まで進めば高額になることもあります。

正直にいえば、被害額によっては、弁護士費用が返金額を上回ってしまう「費用倒れ」のリスクも考えられます。ただし、信頼できる弁護士なら相談時に今後の流れや、回収金額の見込み、費用倒れのリスクについても、きちんと説明してくれるはずです。

弊所グラディアトル法律事務所でも、ご相談時に提供いただいた情報をもとに、まず弁護士から回収の可能性やリスクについてご説明し、それを踏まえて正式にご依頼されるかをご判断いただいております。

まずは無料相談をご活用いただき、費用対効果についても遠慮なくご質問ください。

※弁護士費用については、こちらのページでも詳しく解説しています

【グラディアトル】情報商材詐欺の返金成功例

ここまで、情報商材詐欺の返金を実現するための具体的な方法や、その法的根拠について解説してきました。しかし、「本当に返金なんてできるのだろうか」と疑問に思われる方もいらっしゃるでしょう。

そこでこの章では、実際に弊所グラディアトル法律事務所が返金に成功した事例を2つご紹介します。

※依頼者の方の特定を防ぐため、実際の情報に変更を加えております。

情報商材詐欺の被害に遭われた方は、ぜひ弊所グラディアトル法律事務所までご相談ください。

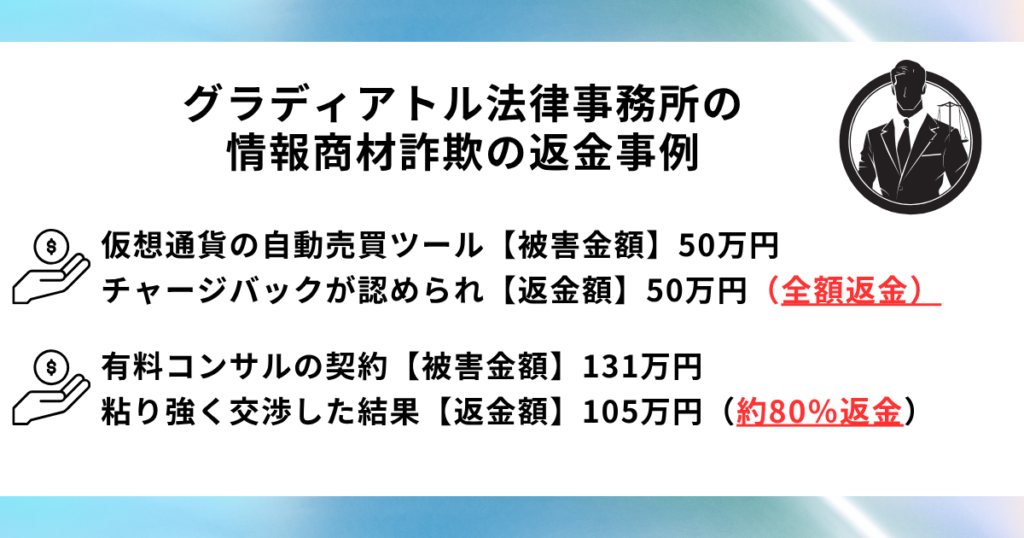

チャージバック請求での返金事例

【被害金額】50万円

【返金額】50万円(全額返金)

依頼者の方は、大阪府にお住まいの主婦の女性です。

出会い系サイトで知り合った男性から、「自動売買ツールを使って簡単に儲けることができる」と勧誘され、情報商材業者のセミナーに参加されたそうです。

そのセミナーでは、AIを使った自動売買ツールにより「誰でも簡単に資産を10倍以上にできる」という説明を受けました。

その後、セミナーで紹介されたウェブサイト(LP)から無料の情報商材を申し込んだとのこと。無料の情報商材には、いかに簡単に大金が稼げるかが記載されており、末尾に「電話無料サポート」の申し込みフォームが添付されていました。

電話サポートを申し込むと、すぐに情報商材業者から電話がかかってきました。

業者の説明によると、仮想通貨の自動売買ツールには複数のプランがあり、高額なプランほど使える機能が多く、より高いリターンを得られるとのことでした。一番安いプランでも30万円かかると言われたそうです。

依頼者が「手持ちのお金がないので購入は難しい」と伝えると、業者は次のように強引に勧誘してきました。

「後から必ず稼げるからクレジットカードを使ってでも購入した方がいい」

「このサービスには定員があり、今日購入しないと次にいつ購入できるか分からない」

そして、強引にクレジットカードの限度額である50万円分の仮想通貨自動売買ツールを購入させられ、情報商材業者と電話をしながら決済手続きまでさせられてしまいました。

しかし、自動売買ツールでは全く稼ぐことができませんでした。

業者に相談すると、「もう一つ上のプランなら追加機能があり、より確実に稼げる」とさらなる勧誘を受けるだけで、何も改善されない事態に陥りました。

弁護士の対応と結果

弁護士は、クレジットカード決済であることに着目し、チャージバック請求での返金を選択しました。

本件の販売行為は特定商取引法上の「業務提供誘引販売」「電話勧誘販売」に該当し、法定書面も交付されていないことから、期間制限なくクーリング・オフが可能でした。

これらの法的根拠を明記した内容証明郵便を、クレジットカード会社と決済代行会社に送付しました。

その結果、チャージバックが認められ、被害額50万円の全額返金に成功しました。

内容証明・交渉での返金事例

【被害金額】131万円

【返金額】105万円(約80%返金)

依頼者の方は、仕事後の時間や休日を利用して副業をしたいと考えていました。

そこで、ネット上で副業を探していたところ、「1日30分程度の作業で月額100万円以上稼げる」という広告を発見しました。

広告からLINEに誘導され、次のような説明を受けました。

「在庫を抱えない転売・せどりで稼げる」

「高額で転売可能な商品を教えるので、誰でも簡単に稼げる」

ご相談者は、この説明を信じて、1万円の情報商材を購入しました。

しかし、その情報商材には具体的な稼ぎ方についての詳しい情報は記載されておらず、電話での説明を受けるよう誘導されていました。

記載されている電話番号に連絡すると、「稼ぐためには有料の電話コンサルを受ける必要がある」「確実に稼げる」と説明され、130万円の有料コンサルの契約を結ばされました。指示された銀行口座に130万円を振り込んでしまいました。

契約後も、メールマガジンで抽象的な解説文書が送られてくるだけで、実際に稼ぐことはできませんでした。

依頼者が自分で業者に返金を求めても、「返金はできない」の一点張りで話が進みませんでした。

弁護士の対応と結果

弁護士は、以下の内容を記載した内容証明郵便を情報商材業者に送付しました。

● クーリング・オフが可能であること

● 不法行為に基づく損害賠償請求ができること

● 支払った131万円の返金を請求すること

● 販売方法が特定商取引法に違反しており、返金に応じない場合は刑事告訴を検討すること

内容証明送付後、情報商材業者から弁護士宛に電話があり、「返金請求が殺到しており倒産も検討している。全額返金は厳しく、3割の39万円で納得してほしい」との申し入れがありました。

弁護士は依頼者と相談し、倒産リスクも考慮して交渉で解決する方針を固めました。

依頼者としては、なんとしても「半額は返金して欲しい」とのことだったため、交渉の下限の「半額65万円」に設定。

そして粘り強く交渉した結果、被害額の8割強にあたる105万円の返金に成功しました。

これらの事例のように、適切な法的手段を講じれば、情報商材詐欺の被害金を取り戻すことは十分に可能です。情報商材詐欺の被害に遭われた方は、ぜひ弊所グラディアトル法律事務所までご相談ください。

まとめ

最後に、記事のポイントをQ&A形式でまとめました。

Q1. 情報商材詐欺で返金を目指す方法にはどのようなものがありますか?

A. 主に4つの選択肢があります。

● 弁護士に依頼する(返金可能性◎、有料)

● 消費者センターに相談する(返金可能性△、無料)

● 警察に通報する(返金可能性✕、無料)

● 自分で返金請求する(返金可能性△、無料)

返金を最優先にするなら、弁護士への依頼が最善の選択肢です。

Q2. 返金可能性が高いケースはどのような場合ですか?

A. 以下のような条件に当てはまる数が多いほど、返金の可能性が高まります。

● 購入後20日以内(電話勧誘は8日以内)

● クーリングオフの法定書面を受け取っていない

● 「絶対に稼げる」などと言われた

● 「誰でも簡単に稼げる」などと言われた

● クレジットカードで購入した

Q3. 具体的にはどのような返金請求の方法がありますか?

A. 状況に応じて、以下のような方法が考えられます。

● 内容証明郵便の送付・交渉

● 訴訟・差押え・仮差押え

● 振り込め詐欺救済法による口座凍結

● チャージバック・クレジット契約の取消

● 決済代行業者への返金請求

● 被害届・刑事告訴

Q4. 返金請求の法的根拠は何ですか?

A. 情報商材詐欺では、以下の法律が考えられます。

● クーリング・オフ(特定商取引法):期間内なら無条件で契約解除可能

● 消費者契約法:不実告知、重要事項の不告知、断定的判断の提供による取消し

● 民法:詐欺取消し、不法行為による損害賠償請求

Q5. 弁護士費用はどれくらいかかりますか?

A. 費用の目安は以下のとおりです。

● 相談料:5,000円〜(初回無料の場合も)

● 内容証明郵便の送付:5万〜10万円

● 相手との交渉:20万円〜

● 訴訟提起:30万円〜

● 成功報酬:被害金額の10〜30%

Q6. 実際に返金に成功した事例はありますか?

A. グラディアトル法律事務所では、以下のような返金の成功事例があります。

● AI自動売買ツール被害(50万円)→ 50万円全額返金(チャージバック請求)

● せどりコンサル被害(131万円)→ 105万円返金(約80%、内容証明・交渉)

以上です。

この記事が参考になったと感じましたら、ぜひグラディアトル法律事務所までご相談ください。情報商材詐欺に精通した弁護士が、あなたの大切なお金を取り戻すために全力でサポートいたします。