「キャバクラが摘発される原因とは?」

「キャバクラが摘発されるとどのようなリスクが生じる?」

「キャバクラが摘発されたときの対処法を知りたい」

キャバクラ経営において警察による摘発のリスクは常に潜んでいるといっても過言ではない。風営法や関連法令の理解が不十分なまま営業を続けていると、ある日突然、警察の立ち入りや営業停止処分を受ける事態にもなりかねない。

特に、風俗営業許可を取らずに営業する無許可営業、名義貸し、営業時間を超えた深夜営業、未成年者の雇用、違法な客引きなどはキャバクラで摘発される事例の代表的なものといえるだろう。このようなキャバクラの摘発がなされると営業停止や許可取り消しといった行政処分、身柄拘束や罰金・懲役刑(拘禁刑)などの刑事処分のリスクがあるため十分に注意する必要がある。

本記事では、

・キャバクラが摘発される主な5つの原因

・キャバクラが摘発されてしまったときに生じる2つのリスク

・キャバクラが摘発されてしまったときの対処法

などについて詳しく解説する。

キャバクラ経営において「知らなかった」では通用しない。法令を遵守し、トラブルを未然に防ぐためにも、正しい知識と備えを持つことが求められる。

キャバクラは、風営法や関連法令による規制対象となるため、法令違反が認められれば警察による摘発対象となる。以下では、キャバクラが摘発される主な5つの原因を説明する。

キャバクラは、風営法上の風俗営業(1号営業)に該当するため、キャバクラ営業を行うためには、風俗営業許可を取得する必要がある。風俗営業許可を取得することなくキャバクラ営業を行った場合、「無許可営業」に該当するため、風営法違反による摘発対象となる。

また、風俗営業許可を取得して営業していても、知人などの名義を借りている場合は「名義貸し」にあたり、これも風営法違反として摘発対象となる。

無許可営業や名義貸しは、重大な法令違反とされているため、万が一摘発されてしまうと重い処分を受ける可能性が高いだろう。

風営法によりキャバクラの深夜営業は禁止されているため、午前0時から午前6時までの深夜時間帯に営業をすると風営法違反で摘発されるリスクがある。

深夜営業は、風紀の乱れや騒音トラブルなど周辺住民に悪影響を及ぼすリスクがあるため、警察による取り締まりも厳しく行われている。

特に、繰り返し違反をしていたり、注意を受けたにもかかわらず営業を続けていると、営業停止処分や許可取り消し処分を受けるおそれがある点に注意が必要である。

風営法では、18歳未満の未成年者に接待をさせることを禁止している。

キャバクラで未成年者が客の隣に座って接客をした場合、本人の同意があったとしても風営法違反となり、警察による摘発対象となる。

キャバクラの集客方法として、路上での客引きがしばしば問題視されている。

風営法ではキャバクラやホストクラブなどの風俗店を対象として、一切の客引きを禁止している。時間帯や態様を問わず、店の客として来るよう勧誘する行為は、違法な客引きとして警察による摘発対象となる。

違反した場合、客引きを行ったスタッフだけではなく、店舗の管理者や経営者も処罰される可能性があるため注意が必要である。

客に対して事前説明なく高額な料金を請求するという、いわゆる「ぼったくり」は、都道府県が制定する「ぼったくり防止条例」に違反する行為である。ぼったくり防止条例では、お主に以下の3つの行為を規制対象にしている。

・料金等の表示義務違反(例:実際の料金よりも安いと勘違いされるような表示)

・不当な勧誘等の禁止(例:実際の料金よりも安いと勘違いさせるような言葉で勧誘)

・不当な取り立ての禁止(例:客を脅して料金を支払わせる)

このようなぼったくり防止条例に違反する行為が認められると、警察による摘発対象となる。

以下では、実際にあったキャバクラの摘発事例を紹介する。

仙台市内の繁華街で客引き行為をしたとして22歳の無職の男が逮捕されました。

迷惑行為防止条例違反の疑いで現行犯逮捕されたのは、沖縄県那覇市の22歳の無職の男です。警察によりますと、男は、仙台市青葉区国分町2丁目の歩道上で警戒中の私服警察官に対し「ご予定決まりましたか」「ガールズバー、キャバクラ、セクキャバ、おっパブとかありますけど」などと声をかけ、客引き行為をした疑いが持たれています。

警察の調べに対し男は、「知人を頼って仙台に来た」などと話し、容疑を認める供述をしているということです。

(引用:TBC東北放送)

「ガールズバー・キャバクラ・セクキャバとかありますけど」22歳無職の男 客引き行為疑いで逮捕 仙台 | TBS NEWS DIG

キャバクラ店で16歳の少女2人を働かせたとして、静岡県警三島署などは、三島市内のキャバクラ店の経営に関わる男3人を風営法違反(年少者使用)容疑で逮捕したと発表した。暴力団関係者が経営に関与しているとみられ、県警が金銭の流れなど、経営の実態を調べている。

逮捕されたのは、同市、同店経営の男(26)、沼津市、同店経営の男(30)、清水町、会社員の男(21)の3容疑者。3人は、静岡地検沼津支部に同容疑で送検された。

発表によると、3人は共謀して、2月中旬、三島市一番町で経営する同店で、県内に住む16歳の少女2人が18歳未満であることを知りながら、ホステスとして接客させた疑い。認否を明らかにしていない。

同店は2020年8月にオープン。「未成年者が働いている」と匿名の情報提供があり、県警が捜査していた。少女らは時給2300円で働いていたという。

捜査員が営業中の店内に捜索に入り、関係書類などを押収した。この日働いていたホステス8人のうち、5人が18歳未満だったといい、同店が少女2人以外にも接客させていたとみて調べている。

県警によると、県内で未成年者を3人以上働かせて摘発された店は、直近10年間で例がないという。

(引用:読売新聞)

無許可でキャバクラ店を営業したとして、警視庁は、「桜井野の花」の名前で活動していたユーチューバーの女(32)を風営法違反(無許可営業)容疑で逮捕したと発表した。

発表によると、女は、新宿区歌舞伎町のキャバクラ店「桜花」で、都公安委員会の許可を受けずに、女性従業員に客の接待をさせた疑い。「弁護士が来るまで何も話せない」と供述している。

警視庁は、女に風俗営業許可を受けた店舗の名義を貸した同店従業員の男(36)についても、同法違反(名義貸し)容疑で逮捕した。

警視庁は同店が2019年4月以降、約8億4000万円を売り上げたとみている。

(引用:読売新聞)

キャバクラが警察により摘発された場合、お店の営業ができなくなるだけではなく、刑事事件として逮捕・起訴される可能性もある。以下では、キャバクラが摘発されてしまったときに生じる2つのリスクを説明する。

キャバクラが風営法に違反した場合、以下の行政処分を受ける可能性がある。

・指示処分……違法行為を改善するための指示

・営業停止……営業の全部または一部の停止を命じる処分

・許可取り消し……許可が取り消され、今後5年間新たに許可を受けられない

特に、営業時間違反、未成年者の雇用といった重大な違反については、警告や指導などの「指示処分」だけでは済まされず、一定期間の営業停止命令や、最悪の場合、営業許可そのものが取り消されることになる。

営業停止処分を受けた店舗は、処分期間中、営業活動を一切行うことができないため、売上がゼロとなるのはもちろん、従業員の離職や顧客離れなど、経営基盤に大きな打撃を受ける。また、許可取り消しとなった場合には、同一名義・同一場所での再取得は極めて困難であり、実質的に廃業を余儀なくされることも少なくない。

なお、無許可営業や名義貸しの違反については、行政処分の意味がないため、刑事処分の対象となる。

キャバクラが風営法違反などの疑いで摘発されると、違反行為をした従業員や経営者などが逮捕される可能性がある。

逮捕・勾留された場合、最大で23日間にも及ぶ身柄拘束を受けることになるため、その間の店舗運営に著しい支障が生じてしまう。

また、起訴されればほとんどのケースで有罪になるため、罰金刑や懲役刑(※拘禁刑)を避けることは難しい。前科がつけば社会的信用を大きく損なうことになり、その後の人生にも大きな悪影響が生じることになる。

特に、近年は、SNSやニュースサイトなどで逮捕報道がすぐに拡散され、風評被害や炎上のリスクも高まっているため、一度の違反が経営者としての信用や店舗のブランドなどすべてを失わせる要因となる。

※2025年6月1日から懲役と禁錮を一本化した「拘禁刑」が導入された

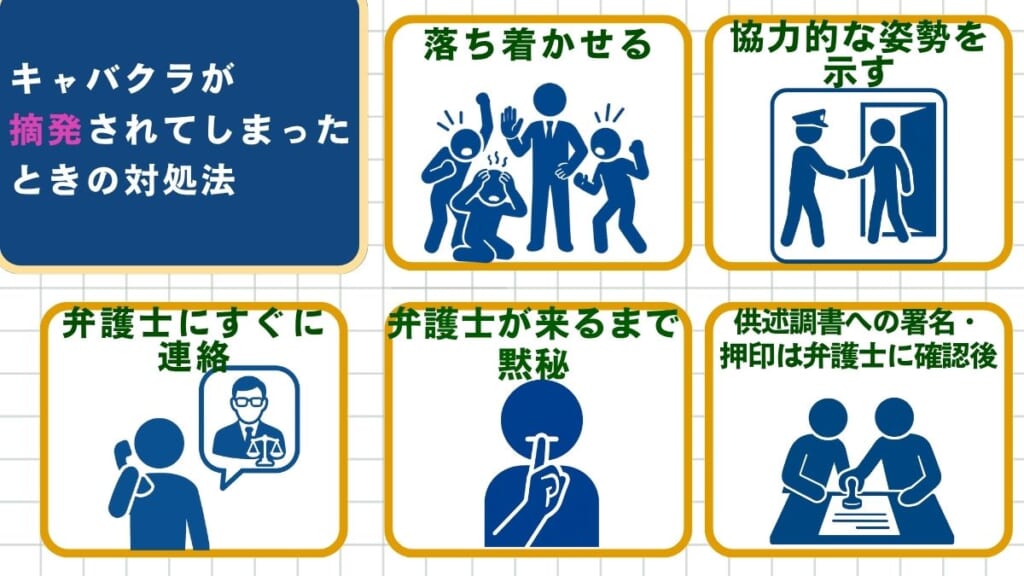

キャバクラが摘発されると突然の事態に混乱してしまうかもしれないが、間違った対応を取れば状況をさらに悪化させる可能性がある。以下では、摘発時に経営者がとるべき基本的な対処法を説明する。

警察の立ち入りがあった場合、店舗内の従業員やキャストが動揺し、パニック状態に陥ることがある。

しかし、そのような混乱状態では余計な誤解やトラブルを招く要因となるため、まずは、経営者や責任者が落ち着いて指示を出し、従業員に冷静な行動を求めるようにするべきである。非常時こそ冷静かつ的確な対応が重要になるため、普段から万が一を想定しておくことが重要といえる。

警察の立ち入り調査に対しては、基本的に協力的な姿勢を取ることが望ましい。

調査を妨げたり、虚偽の説明を行ったりすると、かえって悪質と判断され、後の処分に不利に働くおそれがある。

店側に不利な証拠を積極的に出す必要はないが、提示を求められたものについては、隠さずに対応した方がよいだろう。もし、判断に迷うことがあれば、弁護士に相談してから対応するようにしてもらいたい。

摘発された場合は、直ちに弁護士に連絡を取るべきである。

風営法違反や刑事事件に関する対応には専門知識が不可欠であり、誤った判断が命取りになることもある。ナイトビジネスに強い弁護士であれば、事情聴取の立ち会いや、供述内容の整理、今後の処分に関するアドバイスなどを迅速に行ってくれる。

できれば日頃から顧問弁護士と連携しておくことが理想である。

経営者や従業員が逮捕されてしまった場合、警察署に連行されて取り調べを受けることになるが、取り調べに対してすぐに話す必要はない。

むしろ、弁護士が到着するまでは「黙秘権」を行使し、むやみに供述しない方が安全である。供述内容が後の裁判や処分に大きな影響を与えるため、不用意な発言が不利な証拠とされることも多い。

黙秘権は、被疑者の正当な権利行使であり、黙秘権を行使したからといって不利になることはないため安心してほしい。

取り調べを受けた後、警察官が作成した供述調書への署名や押印を求められることがある。

しかし、その内容が事実と異なる、あるいは誤解を招く表現になっている場合も少なくない。そのため、弁護士と面会してアドバイスを受けるまでは、供述調書への署名・押印は避けた方がよいだろう。

なお、内容に納得できない場合は、その旨を明確に伝え、訂正を求めることも可能である。

| ポイント | 概要 | 備考 |

|---|---|---|

| 接客マニュアル整備と教育 | 禁止行為や接待基準を明文化し従業員に周知。違法行為の防止を図る。 | 定期的な研修実施が望ましい |

| 年齢確認の徹底 | 採用時に公的身分証を確認しコピー保管。偽造防止のため複数証拠を照合。 | 確認記録を一定期間保管 |

| 営業時間の厳守 | 午前0時以降の営業を防止。経営者自らが閉店管理を徹底。 | タイムカード等で証跡を残す |

| 顧問弁護士の活用 | 法務チェック・教育・警察対応支援で法的リスクを最小化。 | 事前相談・契約の見直しも推奨 |

キャバクラの摘発を受けてからでは上記のようなリスクが生じるため、キャバクラの経営者としては、摘発を防ぐためのリスク管理が不可欠である。以下では、キャバクラの摘発を未然に防ぐために経営者が取り組むべきポイントについて説明する。

接待行為の線引きや法令で禁止されている行為に関する認識が曖昧なままでは、従業員が知らず知らずのうちに違法行為に及ぶリスクがある。

そのような事態を防ぐには、店舗としてのルールを明文化した「接客マニュアル」を整備し、従業員に周知・徹底するなどの従業員教育が重要となる。

たとえば、過剰なスキンシップや過度な営業行為、客引きに関する禁止事項などを具体的に周知することで、従業員の法令意識を高めることができる。

18歳未満の未成年者を雇用すれば、風営法違反となり摘発されるリスクが非常に高い。

採用面接時に本人が「18歳です」と言っていたとしても、身分証明書の確認を怠れば、経営者側の過失と判断されてしまう。そのため、採用時には運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなど、公的な身分証を必ず確認し、コピーを保管しておくことが重要である。

また、身分証の偽造や借用のリスクにも備え、年齢確認の際は複数の証拠を照合するなど慎重な対応が求められる。

風営法では、キャバクラの深夜営業を禁止しているため、午前0時以降の営業をしてしまうと深夜営業として風営法違反となってしまう。経営者が常駐していない店では、従業員が閉店時間の管理をすることになるが、風営法に関する意識が低い従業員だと営業時間の管理が曖昧となり、深夜営業をしてしまうことも少なくない。

閉店時間を守らないことで警察による指導を受けると、その後の立ち入りや監視対象になりやすいため、摘発を回避するには、経営者自らが率先して営業時間管理を徹底すべきである。

キャバクラ経営において、法令遵守の実務を正確に理解し、常にアップデートすることは容易ではない。風営法や労働法、刑法、都道府県条例など、関係法令が多岐にわたるため、法的アドバイザーとしてナイトビジネスに詳しい弁護士を顧問に迎えることが有効である。

顧問弁護士がいれば、日常的な法務チェック、従業員教育、警察対応のシミュレーションなど、法的リスクを最小限に抑えるための支援を受けることができる。

また、万が一トラブルが起きた際も、迅速な対応が可能となる。

キャバクラ業界は、常に法的リスクと隣り合わせのビジネスである。風営法違反などで摘発されてしまうと行政処分や刑事処分の対象となり、お店の経営や今後の人生に多大な影響を及ぼすため、経営者としては摘発をされないような体制の構築が重要な課題といえるだろう。

それには、ナイトビジネスや風俗業界に特化した弁護士による継続的な支援が不可欠である。まだ顧問弁護士を利用していないというキャバクラ経営者の方は、この機会に顧問弁護士の利用を検討してみることをおすすめする。

グラディアトル法律事務所は、東京と大阪の2拠点を中心に活動しており、ナイトビジネス業界で全国1000件以上の解決実績がある。風営法違反に関する刑事弁護の経験も豊富である。

また、グラディアトル法律事務所では、500店舗以上の風俗店の顧問弁護士を担当しており、ナイトビジネス業界に特化した弁護士事務所といえるだろう。トラブル対応だけではなくトラブル予防にも力をいれているため、実際にトラブルが生じていなくても気軽に相談してもらいたい。

キャバクラの経営には、風営法をはじめとする複数の法律や条例に対する深い理解と、厳格なコンプライアンス体制が求められる。実際に摘発される原因の多くは、「無許可営業」「深夜営業」「未成年者の就労」「違法な客引き」「ぼったくり」など、基本的なルールの違反である。いずれも経営者の意識と日々の管理によって予防可能なケースがほとんどである。

このような摘発に対応し、世増するには弁護士による法的サポートが不可欠となる。

グラディアトル法律事務所は、ナイトビジネスに強い法律の専門家として、キャバクラ経営者の「守り」を強化するパートナーである。法的トラブルを「起きてから考える」のではなく、「起こさない仕組みを作る」ことこそが、安定経営の鍵である。

摘発リスクに備えた万全の体制を整え、安心して店舗運営を続けるためにもまずはグラディアトル法律事務所まで相談してもらいたい。