「飲食店でダンスをするために必要な風営法の許可とは?」

「風営法の遊興と接待の違いを知りたい」

「ダンスに関する風営法の許可条件はどうなっている?」

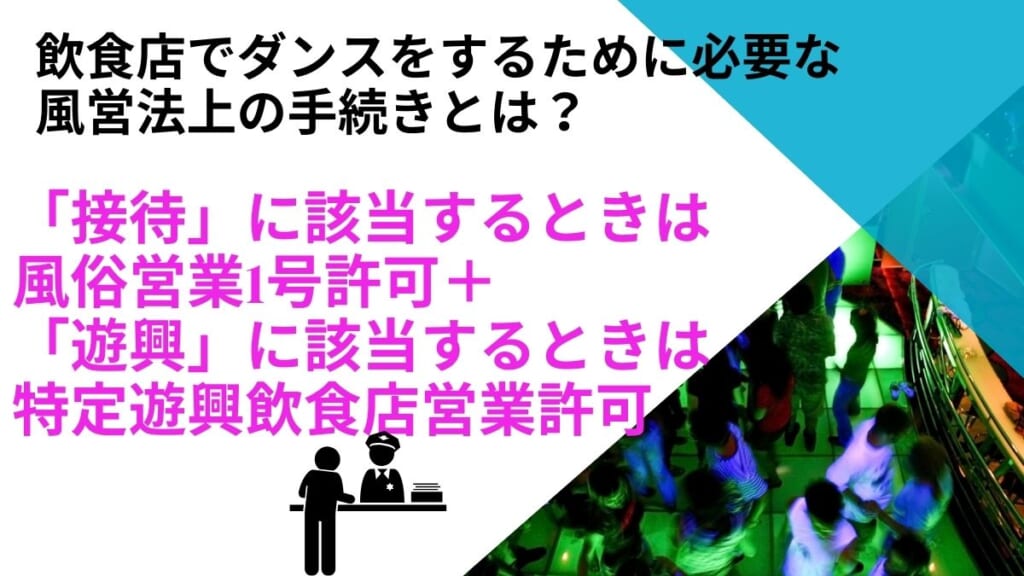

ダンスをすることができる飲食店を営業する場合、風営法の許可が必要になることがある。ダンスが「接待」に該当する場合は、風俗営業にあたるため1号営業許可が必要となり、ダンスが「遊興」に該当する場合は、特定遊興飲食店営業にあたるため特定遊興飲食店営業の許可が必要となる。

他方、社交ダンス教室、ダンスホール、ダンススクールについては、風営法の「接待」や「遊興」に該当しない限りは風営法の適用対象外であるため、風営法の許可を得ることなく営業することが可能だ。

このようにダンスに関しては風営法の許可が必要になる業態と不要な業態が分かれるため、開業を予定している業態に応じて風営法上の手続きを検討していくことが重要である。

本記事では、

・飲食店でダンスをするために必要な風営法上の手続きとは?

・ダンスをするために必要な風営法の「接待」と「遊興」の違い

・社交ダンス教室、ダンスホール、ダンススクールも風営法上の許可が必要?

などについてわかりやすく解説する。

風営法が適用される業態の営業をする場合には、顧問弁護士によるサポートが有効であるため、風営法違反を犯す前に早めに顧問弁護士を利用するようにしてほしい。

飲食店で客にダンスをさせる場合、以下のような風営法の許可が必要になる。風営法の許可を得ることなく客にダンスをさせると無許可営業として厳しく処罰されるため注意が必要である。

客にダンスをさせることが風営法の「接待」に該当する場合、風俗営業にあたるため1号営業許可が必要になる。

風俗営業とは、客に飲食や遊興をさせて接待する営業または射幸心をそそる遊戯をさせる営業のことをいい、1号営業から5号営業まで区分されている。このうち、設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業を「1号営業」といい、主にキャバクラやホストクラブなどで必要になる風営法の許可である。

客にダンスをさせることが風営法の「遊興」に該当する場合、特定遊興飲食店営業にあたるため特定遊興飲食店営業の許可が必要になる。

特定遊興飲食店営業とは、設備を設けて客に遊興させ、かつ客に飲食をさせる営業で、午前6時後翌日の午前0時前の時間においてのみ営むもの以外のものをいい、主にナイトクラブやディスコなどがこれに該当する。

客にダンスをさせる場合、「接待」と「遊興」のどちらに該当するかによって必要な許可が変わってくるため、両者の区別が重要になる。以下では、客にダンスをするために必要な風営法の「接待」と「遊興」の違いについて説明する。

| 項目 | 接待 | 遊興 |

|---|---|---|

| 定義 | 歓楽的雰囲気で客をもてなすこと | 積極的に働きかけて客に遊ばせること |

| 主な内容 | ・隣に座ってお酌や会話 ・カラオケのデュエットなど | ・ダンスの提供 ・ショーの観覧 ・ゲームや催し物の提供など |

| 対象業種 | キャバクラ、ホストクラブ、スナックなど | ダンスホール、クラブ、ライブハウスなど |

| 許可の種類 | 風俗営業1号(接待飲食等営業) | 遊興飲食店営業 |

| 営業時間 | 原則として深夜0時まで | 深夜0時以降も営業可能 |

風営法の「接待」とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と定義される。これだけではわかりにくいが、風営法解釈運用基準では、「接待」に関して、以下の基準が示されている。

・客が飲食以外のサービス(会話や疑似恋愛)を期待して来店すること

・特定の客やグループ客に対する会話やサービスが提供されること

・キャストが積極的に会話やサービスを提供すること

これを踏まえると以下のような行為が風営法上の「接待」に該当する可能性がある。

・客とカラオケをデュエットする

・特定少数の客に対してダンスや歌唱を披露する

・客と一緒にダーツなどのゲームをする

・キャスト(店員)の指名や同伴制度がある

・キャストが客の隣に座り、密着する

ダンス営業に関していえば、キャストが特定の客に対してダンスを披露する、特定の客と一緒にダンスをするようなものが「接待」にあたるといえるだろう。つまり「特定の客」であることがポイントである。

風営法の「遊興」とは、営業者が積極的に働きかけて客に遊び興じさせることを意味する。たとえば、以下のようなものが「遊興」にあたる。

・不特定の客にショーやダンスなどを見せる

・不特定の客に歌手が歌ったり、バンドが生演奏をする

・ダンスができる設備を設けて不特定多数の客にダンスをさせる

・スポーツなどの映像を流して、不特定の客に見せ応援させる

「接待」は特定の客に対してダンスをさせるものであるのに対して、「遊興」は不特定の客に対してダンスをさせるというのがポイントである。

客にダンスをさせる行為が「接待」か「遊興」かは、ケースバイケースで判断される。両者の違いを簡単にまとめると以下のようになる。

通常の社交ダンス教室、ダンスホール、ダンススタジオであれば、風営法の許可は不要である。なぜなら、これらの施設は、特定の生徒に対してダンスの指導を行う教育的な場であり、風営法の対象となる「ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業」や「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」には該当しないためである。

ただし、以下のような場合には、風営法の適用対象となる可能性がある。

・不特定多数の客に対して、飲食を提供しながらダンスをさせる営業を行う場合

・深夜(午前0時から6時)に営業を行い、客に遊興をさせる場合

このような営業形態では、「特定遊興飲食店営業」の許可が必要となる。

ダンスが風営法の「接待」に該当する場合、風俗営業1号(接待飲食等営業)の許可が必要である。以下では、風営法の1号営業の許可条件を説明する。

以下のいずれかの条件に該当する人は、風俗営業の許可を受けることはできない。

①破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

②1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は一定の罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

③集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれのある者

④アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者

⑤精神機能の障害により風俗営業の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

⑥風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者

⑦風俗営業の取消処分に係る聴聞の期日等の公示日から取消し等の決定をする日までの間に、許可証を返納した者で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの

⑧⑦の規定する期間内に合併により消滅した法人又は許可証を返納した法人

⑨⑦の規定する期間内に分割により、聴聞に係る風俗営業を継承させ、若しくは分割により、当該風俗営業以外の風俗営業を継承した法人

⑩営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者

⑪法人の役員、法定代理人が上記①から⑤までに掲げる事項に該当するとき

なお、2025年3月7日に風営法の改正案が閣議決定され、風俗営業の欠格事由の範囲が拡大し、以下の欠格事由が追加されることになった。

・親会社等が許可を取り消された法人

・警察による立入調査後に許可証の返納(処分逃れ)をした者

・暴力的不法行為等を行うおそれがある者がその事業活動に支配的な影響力を有する者

これによりグループ店舗も欠格事由に該当し、グループ会社や関連会社の許可が取り消される可能性がある点に注意が必要である。

以下のいずれかの地域に該当する場所では、風俗営業の許可を受けることはできない。

・第1種低層住居専用地域

・第2種低層住居専用地域

・第1種中高層住居専用地域

・第2種中高層住居専用地域

・第1種住居地域

・第2種住居地域

・田園住居地域

・準住居地域

ただし、これらの地域に該当しない場所であっても、お店の場所から半径100m以内に「保護対象施設」(学校、図書館、児童福祉施設、病院、診療所)がある場合、その場所では風俗営業の許可は受けられない。

風俗営業の許可を受けるには、構造・設備に関して営業区分に応じた以下の要件を満たす必要がある。

・客室の床面積が1室16.5㎡以上(和室の場合は1室9.5㎡以上)とすること

・客室の内部が店の外部から容易に見通すことができないこと

・客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと

・善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと

・客室の出入口に施錠の設備を設けないこと

・店舗内の照度(明るさ)が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること

・騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること

・ダンスをするための構造又は設備を有しないこと

ダンスが風営法の「遊興」に該当する場合、特定遊興飲食店営業の許可が必要である。以下では、風営法の特定遊興飲食店営業の許可条件を説明する。

以下のいずれかの条件に該当する人は、特定遊興飲食店営業の許可を受けることはできない。

①破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

②1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は一定の罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者③集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれのある者

④アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者

⑤精神機能の障害により風俗営業の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

⑥風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者

⑦風俗営業の取消処分に係る聴聞の期日等の公示日から取消し等の決定をする日までの間に、許可証を返納した者で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの

⑧⑦の規定する期間内に合併により消滅した法人又は許可証を返納した法人

⑨⑦の規定する期間内に分割により、聴聞に係る風俗営業を継承させ、若しくは分割により、当該風俗営業以外の風俗営業を継承した法人

⑩営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者

⑪法人の役員、法定代理人が上記①から⑤までに掲げる事項に該当するとき

特定遊興飲食店営業の許可を受けるには、以下の場所的要件を満たす必要がある。

・各都道府県にて告示された営業所設置許容地域内にあること

・住居集合地域に隣接している場合は、その境界線から20m以上の距離が必要

・営業所の周辺に保全対象施設がないこと

特定遊興飲食店営業の許可を受けるには、構造・設備に関して以下の要件を満たす必要がある。

・客室の床面積が33㎡以上であること

・おおむね1mを超える間仕切りや衝立などの見通しを妨げる設備を設けないこと

・善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと

・室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない

・営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること

・騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること

客にダンスをさせる営業をする場合、風営法の「接待」や「遊興」に該当するケースでは風営法の許可を得る必要がある。風営法の「接待」や「遊興」の解釈は、非常に複雑であり、風営法に関する専門的な知識がなければ正確に判断することができない。

必要な許可を得ることなく客にダンスをさせる営業をすると無許可営業であるとして、厳しい処罰を受ける可能性があるため、それだけは避けなければならない。それには風営法に詳しい弁護士によるサポートが不可欠であるため、弁護士への相談や顧問弁護士の利用を強くおすすめする。

グラディアトル法律事務所は、東京と大阪の2拠点を中心に活動しており、ナイトビジネス業界で全国1000件以上の解決実績がある。風営法違反に関する刑事弁護の経験も豊富である。

また、グラディアトル法律事務所では、500店舗以上の風俗店の顧問弁護士を担当しており、ナイトビジネス業界に特化した弁護士事務所といえるだろう。トラブル対応だけではなくトラブル予防にも力をいれているため、実際にトラブルが生じていなくても気軽に相談してもらいたい。

客にダンスをさせる営業が「接待」に該当する場合、風俗営業(1号営業)許可が必要になり、「遊興」に該当する場合、特定遊興飲食店営業の許可が必要になる。

開業を予定している業種が風営法の許可が必要なものであるか迷うときは、一度専門家である弁護士に相談することをおすすめする。風営法に関するお悩みは、風営法に強いグラディアトル法律事務所まで相談してもらいたい。