コラム

COLUMN

2023.7.6

【実例あり】店舗の立退料の相場と増額するための3つの方法

「営業中の店舗を立ち退いてくれと言われたけど、立ち退き料はどれくらいなんだろうか?」

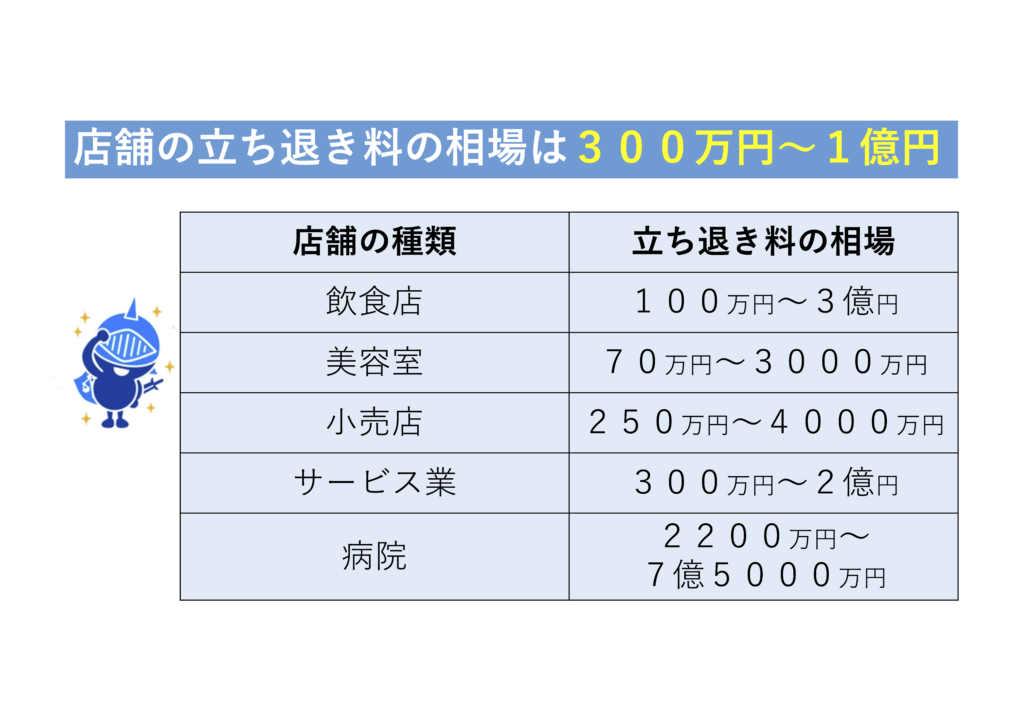

店舗を立ち退くときの立ち退き料は、売上などによって異なりますが、相場は300万円〜1億円くらいの金額となります。

幅広い相場になっているのは、立ち退き料が営業利益などを元に計算されるため、どのようなお店かによって立ち退き料が変わるからです。

このように相場が広いと自分の店舗が立ち退くときにはどのくらいの立ち退き料がもらえるのか分かりませんよね。適切な立ち退き料がもらえないと、移転後にかかる様々な費用で経営が苦しくなってしまいかねません。

実は、適正な立ち退き料の金額が分からず、相場よりも低い立ち退き料で立ち退きに応じてしまう人は多いのです。この記事を読んでいるあなたが、既に立ち退き料の提示をされているのであれば、今提示されている金額で書類にサインをせずに、グラディアトル法律事務所にご相談ください。

店舗の立ち退き料がどのように計算されるのかが分かれば、自分がもらえる立ち退き料にも目途を立てることができます。そして、適切な立ち退き料をもらえることができ、低い立ち退き料で損をしないことになります。

この記事では

- 店舗の種類ごとの立ち退き料の相場

- 店舗の立ち退き料の内訳

- 店舗の立ち退き料相場を算定するときの注意点

- 立ち退き料を増額するための方法

を説明します。

実際に計算してみる方法も説明しますので、この記事を読み終わったら、自分がもらえる立ち退き料が計算できるようになります。ぜひ最後まで読んでください。

1 店舗の立ち退き料の相場は300万円〜1億円

裁判例における店舗の立ち退き料の相場は300万円〜1億円となっています。

このような幅広い相場となっているのは、あとで詳しく説明するとおり、店舗の売上などによって立ち退き料の金額は大きく異なるからです。

店舗の種類ごとの立ち退き料は、次のような相場になります。

| 飲食店 | 100万円〜3億円 |

| 美容室 | 70万円〜3000万円 |

| 小売店 | 250万円〜4000万円 |

| サービス業 | 300万円〜2億円 |

| 病院 | 2200万円〜7億5000万円 |

賃料何ヶ月分の立ち退き料がもらえるのかというと、賃料30か月分〜100か月分の範囲内に収まることが多くなっています。

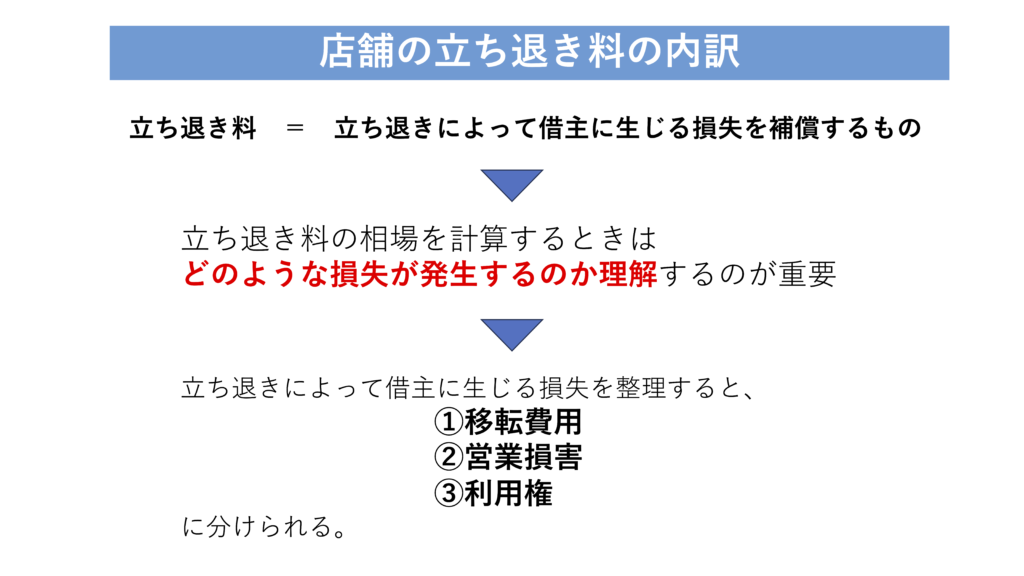

2 店舗の立ち退き料の内訳

店舗の立ち退き料の相場を算定するときには、立ち退き料がどのような内訳で算定されるかを理解することが重要です。

店舗の立ち退き料は、

- ①移転費用

- ②営業補償

- ③利用権補償(借家権価格)

の3つから構成されます。

立ち退き料というのは、借主が物件を立ち退くにあたって受ける損失を補うものです。①移転費用、②営業補償、③利用権補償の3つは、借主が貸主の都合で立ち退くときに生じる損失ですから立ち退き料の内容となります。

それでは、①移転費用②営業補償③利用権補償について詳しく説明していきます。

①移転費用(引っ越し費用・初期費用・賃料差額)

新しい物件への移転費用は、立ち退きをすることになれば必ずかかる費用です。そのため、立ち退き料の内容となることが多くなっています。

具体的に、立ち退き料として計算される移転費用は次のようなものです。

| 敷金・礼金 | 新しい物件を契約するときの敷金・礼金として、実際にかかる費用や相場での費用です。 |

| 仲介手数料 | 新しい物件を契約するときの不動産会社への仲介手数料です。 |

| 動産移転費用 | 店舗で使っている道具や什器などを新しい物件へ運ぶ費用です。 |

| 内装工事費用 | 新しい物件でそれまでと同じくらいの内装を整えるための工事にかかる費用です。 |

| 広告宣伝費 | 店舗が移転したことを得意先に知らせるためのダイレクトメールなどを送ったり、チラシを作成したりするときにかかる費用です。 |

| 登記費用・手続費用 | 移転に伴って、会社の登記を変更しなければいけないときや、役所に申請をしなければいけないときにかかる費用です。 |

| 差額賃料 | 新しい店舗に移転することによって、それまでの賃料よりも支払額が高くなってしまうときに、賃料の差額が支払われます。 おおよそ1〜3年分が支払われることが多いです。 |

| 移転雑費 | 移転することによって名刺を作り直さなければいけないときの名刺作成費用、ホームページを改修する費用などが含まれます。 |

この他にも新しい物件に移転する際に必要となる費用は、移転費用としてここに含まれます。

②営業補償

休業中に得られるはずだった利益(休業補償)

新しい物件へと移転することになれば、一定期間、店舗を休みとしなければいけません。その分、借主は本来であれば得られるはずだった利益を失うことになります。そこで、立ち退き料として補填されることになります。

休業補償=月額営業利益×休業期間

休業期間は、立ち退き交渉の状況にもよりますが、0.5ヵ月〜3か月程度となることが多くなっています。

休業中の事業により支払うはずだった負担(従業員の給料等の固定費用)

店舗を休業することとなったとしても、従業員に対しては給料を支払う必要があります。他にも給料以外の賞与や厚生年金保険料、リース代など、営業していなくてもかかる固定費も立ち退き料の内容となります。

固定費補償=月額固定費×休業期間

移転により失われてしまう顧客分の利益(得意先喪失補償額)

地域密着で営業をしている店舗では、移転することによって固定客を失うことになり、移転先で新たに固定客ができるまでは売上が下がってしまいます。この売上減少分も立ち退きによる損失ではありますので、立ち退き料の内容となります。

固定客を失ったことの損失を計算するのは難しいので、公共事業で立ち退きを求められるときに使用される「公共用地の取得に伴う損失補償基準」という基準が参考とします。

計算式だけ見ても難しいという方は、「4 【実例】店舗の立ち退き料の計算方法」をご覧ください。

得意先喪失補償額=従前の1ヵ月の売上高×売上減少率×限界利益

※売上減少率とは、業種によって異なる割合で75%〜150%程度の割合が決まっています。例えば、美容室が短期休業する場合、120%と決まっています。

※限界利益率=(固定費+利益)÷売上高

より細かく固定費を分類する方法もあります。

③利用権補償(借家権価格)

借家権価格とは、簡単に言えば、「建物を利用し続ける権利を金額で表現したもの」です。

一般に借家権価格は、不動産鑑定士の鑑定により算定されます。

3 店舗の立ち退き料相場を算定するときの注意点

- 店舗の立ち退き料は正当事由により調整される

- 借家権価格は必ずしも認められるとは限らない

- 証拠がないと認められない

- 裁判所は鑑定を重視することが多い

という4点には注意が必要です。

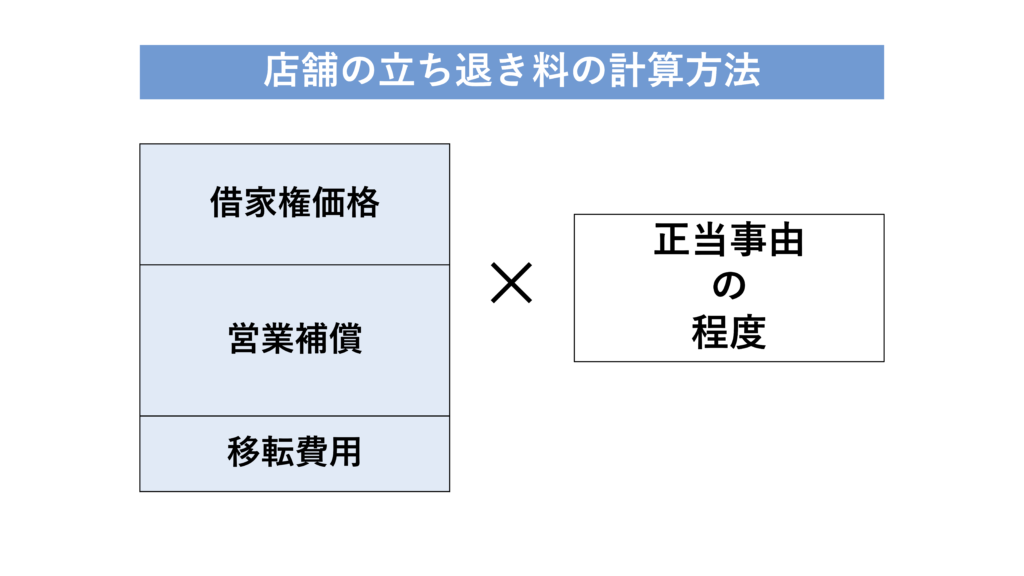

店舗の立ち退き料は正当事由により調整される

立ち退き料には、決まった計算方法がありません。

しかし、裁判例では、移転費用、営業補償、借家権価格、正当事由から計算されることが多くなっています。

このように、借家権価格、移転費用、営業補償を積み重ねて、正当事由がどの程度あるかによって金額が調整されることになります。

正当事由が強いときは、積み重ねた金額の6割などに減らされることがあります。一方で、十分な正当事由がないときは、積み重ねた金額通りの立ち退き料が支払われることもあります。

どのようなときに正当事由が認められるかは、こちらの記事をお読みください。

借家権価格は必ずしも認められるとは限らない

移転費用と営業補償以外に借家権価格を加算して立ち退き料を算定することはできないとする裁判例もあります(東京地裁令和2年1月16日判決)。

借家権という権利は、売買されるものではないので、はっきりとした権利ではありません。そのため、借主に借家権分を補償すべきだということも断言できず、必ずしも立ち退き料の一部として認められるとは限らないことに注意が必要です。

証拠がないと認められない

いかに移転費用がかかると主張したり、営業を休止することで損害があると主張したりしても、証拠がなければ、第三者には本当に移転費用がかかるのか、営業の損失があるのかは分かりません。裏付ける証拠が重要となります。

裁判所は鑑定を重視することが多い

立ち退きを求める裁判では、不動産鑑定士が借家権価格を算出して、立ち退き料として参考にするべき金額を出されることがあります。裁判所は、不動産鑑定士の出した金額を基準に、正当事由を考慮して立ち退き料を算定しています。

4 【実例】店舗の立ち退き料の計算方法

次のような状況で、立ち退き料を計算してみます。

- 賃料9万円の物件で、美容室を経営

- 月の売上は120万円で、月の利益は30万円程度

- 月給18万円で雇用している従業員が1人いる

- 移転先の賃料は月12万円の予定

- 移転先の店舗で営業を開始するまでに3か月程度かかる

【損失の合計】

①移転費用

・敷金 12万円(新規賃料1か月分)

・礼金 12万円(新規賃料1か月分)

・仲介手数料 13万2000円(新規賃料1.1か月分)

・動産移転費用 30万円

・内装工事費用 200万円

・差額賃料補償(3年分) 108万円(=(12万円−9万円)×12か月×3年)

②営業補償

・休業補償(3か月) 90万円(=30万円×3か月)

・固定費補償(3か月) 32万4000円(=18万円×0.6(休業補償の割合)×3か月)

・得意先喪失補償額 74万8800円

(=1か月の売上高120万円×美容室の売り上げ減少率120%×限界利益率0.52(=(固定費32万4000円+月額利益30万円)÷売上高120万円))

③借家権価格

鑑定により280万円と評価

合計 852万4000円

①+②=572万4000円

③=280万円

【正当事由による調整】

例えば、建物が老朽化していて、耐震診断により地震が来たら倒壊するおそれがあると診断されているなど、ある程度の正当事由が認められた場合で、立ち退き料は損失額の3分の2程度が妥当だとします。

そうなると立ち退き料の金額は、568万2666円となります。

5 相場よりも立ち退き料を増額するための3つの方法

①売上や経費についての証拠をたくさん集める

売上や経費についての証拠をたくさん集めることで立ち退き料の金額を増やすことができます。なぜなら、立ち退き料は、立ち退きによって借主に生じる損失を補うもので、売上や経費についての証拠は借主に生じた損失を証明するものになるからです。

この証拠を集めることができないと立ち退き料が大幅に下がることになりかねないのでご注意ください。

売上や経費についての証拠としては、

- 会計帳簿

- 確定申告書類

で証明することができます。

少なくとも3期分の会計帳簿や確定申告書類を用意するといいでしょう。期によって偶然に売り上げが上下することがあるためです。

②店舗を使用し続ける理由となる証拠をたくさん集める

店舗を使用し続ける理由となる証拠は、貸主が立ち退きを求める正当事由を弱くするだけでなく、立ち退きによってどれくらい損失を受けるのかを説明する証拠となります。

・立地がいいからこそ今の売上がある。

・移転してしまうと固定客がいなくなってしまう。

・他に営業している店舗がない。

・地域に根付いたブランドで営業をしている。

などの理由があると、立ち退きを求める正当事由が弱くなります。

証拠として

- 販売している商品についての説明資料

- 会員の人数などリピーターを示す資料

を用意するといいでしょう。

③弁護士に交渉を依頼する

弁護士に交渉を依頼することで立ち退き料が増額される理由は主に3つあります。

弁護士が交渉のプロだから

立ち退き料の交渉には法律の解釈や裁判例などの専門的知識が重要だから

貸主に高めの立ち退き料を提示してもらえるから

弁護士が交渉のプロだから

立ち退き料は、交渉力によっても金額が変わります。なぜなら、どれだけ立ち退き料を払えるかは貸主の都合もあるからです。

例えば、できるだけ早く立ち退いてほしい貸主にとっては、多少立ち退き料を上乗せしても借主に出て行ってほしいと思っているときがあります。弁護士は交渉のプロですので、貸主の要望を読み取り、必要な交渉をすることで立ち退き料を増額させることができます。

立ち退き料の交渉には法律の解釈や裁判例などの専門的知識が重要だから

立ち退き料の金額を調整する「正当事由」は借地借家法という法律に書いてあります。どのようなものが「正当事由」にあたるか判断するためには、借地借家法の解釈が必要となります。

他の裁判例があれば、どのような証拠があれば立ち退き料が増額されるのか、どのようなことをしないと立ち退き料が減額されてしまうのか、などを判断することができます。

立ち退き料を増額する証拠があったとしても、それが裁判所にどのように判断されるのかを理解していなければ、それが有力な証拠なのかを判断できません。弁護士であれば裁判に長けていますので、裁判所の考え方を理解して、有力な証拠なのかどうかを判断できます。

貸主に高めの立ち退き料を提示してもらえるから

借主本人が立ち退き料の交渉をしたとしても、いきなり高めの立ち退き料を提示してもらえることは多くありません。

なぜなら、自分だけで立ち退き料の交渉をした場合、簡単に立ち退いてもらえるかもしれないと相手に思われるからです。弁護士を代理人として交渉をすることで、貸主に簡単には立ち退いてもらえないかもしれないと思わせて、最初から高めの立ち退き料を提示してくれる可能性があります。

グラディアトル法律事務所では、貸主都合で立ち退きを求められている方のご相談については、原則無料でお受けしております。

立ち退き料の請求のご依頼については、着手金0円〜となっております。

(弁護士費用はこちらをご覧ください。)

弁護士に依頼したいというときには、グラディアトル法律事務所にご相談ください。

6 Q&A

Q.1 店舗兼住宅の場合はどうやって計算されるの?

店舗兼住宅の場合には、店舗のみの立ち退き料に住宅部分の立ち退き料を加えて計算します。

住宅部分の引っ越し費用や新たな住宅との賃料差額をもとに立ち退き料を計算することになります。住宅の立ち退き料についてはこちらの記事を参照してください。

Q.2 立ち退き料の交渉はどうやって進むの?

貸主から立ち退きを求められた場合、立ち退きに応じることができないと回答することになります。立ち退きの条件として、立ち退き料の金額についての話が出ると思いますので、そこから立ち退き料の交渉が開始されることになります。

正当事由があるかどうか、立ち退きによって借主にどれだけの損害が出るのかを主張して、貸主を説得しながら立ち退き料の交渉が進められます。

最終的に、貸主と借主で立ち退きの条件が合意できたときに、合意書を作成し、立ち退き料を支払ってもらうことができます。

Q.3 提示された立ち退き料が相場よりもずっと低いときはどうしたらいいの?

まずは弁護士にご相談ください。提示された立ち退きが相場よりもずっと低いということは、低い立ち退き料でも立ち退きに応じてくれると思われている可能性があります。弁護士が代理人として交渉することで、簡単には立ち退きをしてくれないと思われ、提示される立ち退き料が増額される可能性が高いです。

6-4 立ち退き料が払われない場合もあるか?

立ち退き料が支払われるのは、原則として、「貸主の都合で賃貸借契約の解約や更新拒否がされた場合で、立ち退きを求める正当事由がないとき」です。

- 貸主が立ち退きを求める正当事由が十分で、立ち退き料がなくとも立ち退きが認められるとき

- 賃料を払っていなくて、賃貸借契約違反があるとき

- 定期賃貸借契約となっているとき

などは、立ち退き料が支払われないこととなります。判断に迷った場合には、弁護士にご相談ください。

7 まとめ

最後に、この記事で説明した内容をまとめます。

店舗の立ち退き料の相場は、300万円~1億円です。

店舗の種類ごとの相場で見ると、

| 飲食店 | 100万円〜3億円 |

| 美容室 | 70万円〜3000万円 |

| 小売店 | 250万円〜4000万円 |

| サービス業 | 300万円〜2億円 |

| 病院 | 2200万円〜7億5000万円 |

となっています。

店舗の立ち退き料は、①移転費用、②営業補償、③借家権価格をもとに計算しますが、立ち退きを求める正当事由によって調整がされることになります。

つまり、立ち退き料を多くするためには、①移転費用、②営業補償についての証拠を用意して、正当事由を意識しながら、貸主と交渉をすることが必要です。

これらの証拠を用意することや、立ち退き料を調整する正当事由を主張することには、専門的な知識が必要です。また、交渉力によっても立ち退き料の金額は変動します。証拠集めや立ち退きに関する専門的な知識を持った弁護士に交渉を依頼することで、適切な立ち退き料をもらうことができ、損をしないことになります。

無料相談やLINEでのお問い合わせも行っておりますので、店舗の立ち退きを求められたら、グラディアトル法律事務所にご相談ください。